0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

150 vistas84 páginasLevin, D. Indios, Mestizos y Españoles Interculturalidad e Historiografia en La Nueva España

N. Esp

Cargado por

Javier NeriaDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.

Formatos disponibles

Descarga como PDF o lee en línea desde Scribd

0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)

150 vistas84 páginasLevin, D. Indios, Mestizos y Españoles Interculturalidad e Historiografia en La Nueva España

N. Esp

Cargado por

Javier NeriaDerechos de autor

© © All Rights Reserved

Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.

Formatos disponibles

Descarga como PDF o lee en línea desde Scribd

Está en la página 1/ 84

COLECCION HUMANIDADES

SERIE ESTUDIOS

BIBLIOTECA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

Introduccién.

El problema de la historiografia indigena

Danna Levin Rojo

Federico Navarrete

EL PRESENTE LIBRO tiene el objetivo de proponer nuevas perspec-

tivas para acercarse al debate historiografico en torno a la pro-

ducci6n histérica y documental que surgié de las voces, plumas y

pinceles de sabios y relatores indigenas y mestizos novohispanos,

o bien de autores espajioles y criollos que reflejaron o recogieron

en sus escritos las tradiciones de los pueblos nativos, es decir, lo

que generalmente se conoce como historiografia novohispana de

tradicién indigena.

Esta historiografia constituye un corpus excepcional a todas

luces. En ninguna otra regién de América se produjeron tantas

obras histéricas, con tal variedad formal y con tal riqueza infor-

mativa. En los Andes, por ejemplo, la produccién historiografica,

si bien fue de gran valor, fue mucho mas escasa. En otras regiones

de América la ausencia de tradiciones escriturales entre los pue-

blos indigenas significé que la produccién histérica de este tipo es

casi inexistente.

En cambio, los pueblos indigenas de la antigua Mesoamérica

tenian fuertes tradiciones de produccién de textos y tradiciones

orales con contenidos histéricos y éstas continuaron funcionando de

manera vital durante los siglos posteriores a la conquista, pues

los grupos sociales que las mantenian y reproducian continua-

ron utilizandolas para defender sus reivindicaciones politicas.

Igualmente, los espaiioles reconocieron desde muy pronto, incluso

13

INTRODUCCION

desde el momento mismo de la conquista,’ el valor de estas tradi-

ciones hist6ricas y las utilizaron en sus procesos judiciales, en sus

negociaciones politicas y en su exploracién de los territorios ame-

ricanos, como muestra Levin Rojo en este libro.

Este reconocimiento fomenté la produccién historiografica

de los indigenas, asi como la de frailes espafioles interesados en

conocer las “antigiiedades” de los indios. Se creé asi un espa-

cio privilegiado de didlogo intercultural en el que los indigenas

aprendieron de las tradiciones histéricas europeas y adaptaron el

contenido y los argumentos de sus obras para hacerlas atractivas

a un ptiblico occidental, mientras que los espafioles utilizaron las

historias indigenas como fuentes y también buscaron comprender

la logica de sus sistemas de escritura y de conservacién de la me-

moria histérica.

El universo de obras y autores que participaron de esta pro-

duccién es vasto, pues incluye desde los documentos pictografi-

cos producidos antes, 0 poco después, de la conquista espafiola

que constituyen la memoria histérica y la suma del conocimien-

to cosmolégico y calendarico-ritual de las culturas indigenas

mesoamericanas, hasta las crénicas de los religiosos empefiados en

la empresa de evangelizacion de este sector del Nuevo Mundo. Se

incluye en este universo, desde luego, el corpus que refleja lo que

Miguel Leén-Portilla Ilamara, en 1959, la “visién de los vencidos”,

poniendo en relieve y documentando por primera vez de manera

extensa y precisa “la admiracién e interés [...] que debié desper-

tar en los indios la Ilegada de quienes venian de un mundo [...]

desconocido”.? Sin embargo, también pertenecen a é1 otros tex-

tos, escritos por autores de cultura indigena y en lengua nahuatl

0 espariola, que intentaron reconstruir las costumbres, creencias e

historia de los pueblos autéctonos antes de que llegaran esos hom-

bres extrarios, y cuya fiabilidad como fuentes histéricas ha sido

materia de innumerables debates.

1 Hernén Cortés, “Merced y mejora a los caciques de Axapusco y Tepeyahual-

co”, en José Luis Martinez (ed.), Documentos cortesianos, vol. 1, México, Fondo de

Cultura Econémica, 1990, pp. 60-76.

? Miguel Le6n-Portilla, La visién de los vencidos, México, UNAM, 1984, p. vi.

14

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES:

Debido al caracter intercultural de esta produccién histérica,

como sefiala Inoue en este libro, resulta extremadamente difi-

cil deslindar inequivocamente la adscripcién étnica y cultural de

cualquier obra especifica, como también hacer generalizaciones

sobre la “historiografia indigena” 0 la “historiografia mestiza”.

Los diferentes articulos reunidos en este libro colectivo exploran

diferentes angulos de esta produccidn intercultural y todos bus-

can, a su manera, encontrar formas mis satisfactorias de com-

prender y clasificar la riquisima produccién historiografica del

periodo colonial.

De alli que junto a los estudios dedicados a los textos de auto-

res indigenas y mestizos, como Hernando Alvarado Tezozémoc,

Domingo Chimalpain o Fernando de Alva Ixtlilxdéchitl, que reci-

bieron una educacién europea, pero mantenian profundos lazos

con la tradicién de sus culturas de origen (Navarrete, Inoue), el

volumen incluya trabajos que estudian documentos de temas ti-

picamente mesoamericanos y elaboracién muy cercana a la con-

quista, como el Cédice Borbénico 0 el Cédice Magliabechiano (Dos

Santos), textos de pretensiones enciclopédicas, como los produ-

cidos por Bernardino de Sahagiin y sus informantes o el Cédice

Mendoza (Alcantara Rojas, Magaloni), falsos titulos de propiedad

(Ruiz Medrano), o bien documentos pictéricos de las tradiciones

mexica, chichimeca y mixteca, elaborados en tiempos prehispani-

cos y coloniales, pero que registran sucesos previos a la llegada

de los espafoles (Brotherston). Por la misma razén, el volumen

abre con un estudio que discute las implicaciones metodoldégicas

del esquema de clasificacién que divide la historiografia colonial

en fuentes de tradicién indigena y fuentes de tradicién espafola

(Levin Rojo).

{QUIENES SON INDIGENAS?

El articulo de Inoue aborda directamente el problema de cémo

identificar a los diferentes autores seguin las categorias étnicas

de la época: indios, mestizos, castizos, criollos, y muestra cémo,

aun en los casos en que se puede realizar esta identificacién, esto

15

INTRODUCCION

no implica necesariamente que se pueda clasificar su obra en una

categoria equivalente.

La critica del autor respecto a la biisqueda de la autenticidad

prehispanica en las fuentes coloniales es particularmente sugeren-

te, pues sefiala con raz6n que es imposible, y contraproducente,

exigirla en obras realizadas en un contexto histérico y cultural

radicalmente diferente; de igual modo critica las posiciones que la-

mentan la “contaminacién” 0 la “aculturacién” de las tradiciones

prehispanicas, pues argumenta atinadamente que la utilizacién

de formas y argumentos occidentales no se contradecfa necesaria-

mente con la identidad india de un autor o de una obra. En suma,

Inoue cuestiona las definiciones esencialistas de la identidad de

los autores y de sus obras.

Siguiendo una linea parecida de reflexién, Navarrete muestra

cémo dos autores contempordneos, herederos de sendas tradi-

ciones historicas indigenas, Domingo Chimalpain y Fernando de

Alva Ixtlilxéchitl, emplearon estrategias discursivas radicalmente

diferentes: la del primero més apegada al funcionamiento dialé-

gico y polifénico de la historiograffa indigena tradicional, y la del

segundo, més cercana a las convenciones monoldgicas de la his-

toriografia europea del momento. Estos ejemplos ponen de mani-

fiesto que las formas de argumentacion y de organizacién discur-

siva de los historiadores del periodo no estaban determinadas por

su origen étnico, ni por las fuentes que utilizaron, sino que éstos

tenian a su disposicién diferentes opciones y posibilidades que

empleaban de acuerdo con sus objetivos argumentativos y segiin

el ptiblico al que querfan dirigirse.

Por su parte, el texto de Natalino dos Santos compara la uti-

lizacién de los calendarios indigenas en diferentes documentos

pictograficos del siglo Xv1, distinguiendo entre aquellos que lo

utilizan “estructuralmente”, es decir, como un presupuesto de la

organizacién misma del discurso, y aquellos que lo abordan “te-

maticamente”, como algo que debe ser explicado. Estos tiltimos

documentos, como el Cédice Telleriano-Remensis, fueron produci-

dos a instancias de sacerdotes espafioles interesados en conocer el

funcionamiento del calendario. Esto nos demuestra que la utiliza-

cién de la escritura pictografica tampoco es un rasgo que permita

16

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES

identificar inequivocamente la adscripcién étnica de una fuente.

En suma, estos tres textos muestran que no se puede suponer

que el hecho de que el autor de una obra fuera indio garantiza

automdaticamente que ésta sea “auténticamente” indigena. La re-

lacién entre la adscripcion étnica y la produccién historiografica

es dindmica, pues las tradiciones histéricas cambian y se adaptan

en el tiempo; dialdgica, dado que cada obra es resultado de una

interlocucién particular en un momento especffico, e intercultural,

pues todos los textos coloniales son resultado de la interaccién en-

tre tradiciones diferentes.

LAS FORMAS DEL DIALOGO

La mayoria de los textos de este libro analizan las formas y la

complejidad de los didlogos interculturales que produjeron las

obras historiograficas coloniales.

Alcantara Rojas explora, de manera sistematica, la presencia e

interaccién de las voces indigenas y de las voces espajfiolas en la

creacién de las vastas obras colectivas que fueron dirigidas por

fray Bernardino de Sahagiin, particularmente de la Historia gene-

ral de las cosas de la Nueva Espafia. Su cuidadoso andlisis evidencia

la constelacién de resultados que produjo la interaccién entre el

fraile misionero —con su programa de conocimiento de la cultura

indigena y de depuraci6n de todos sus contenidos “idolatricos”—

y sus colaboradores indigenas, que tenian sus propios programas

de adaptacion cultural, defensa de sus posiciones de privilegio re-

lativo como intermediarios culturales y de revaloracion de su pro-

» herencia en el marco del cristianismo. Pese a la desigualdad

oder entre estos actores, el resultado no fue el simple avasa-

iento, subordinacién o supresion de las voces indigenas, sino

gue éstas encontraron diversas maneras de adaptarse y hacerse

escuchar en la obra sahaguntina.

A su vez, Magaloni estudia la imagen inicial del libro XII, de-

dicado a narrar la conquista de México, de la Historia general de las

cosas de la Nueva Espafia, escrita por fray Bernardino de Sahagitin

y sus colaboradores indigenas, y muestra cémo continta las con-

LZ

IN THODUCCION

venciones narratives y representativas de Ja tradicion pletugrAti

ca indigena, a la vez que utiliza teenicas, imagenes y siiboloy de

origen eurapeo. 1) objetivo de enta combinacion ¢% prewntar up

argumento igualmente intercultural: que Ja conquista de Mexia,

marc un cambio de era dentro de la cosmologla indigena y tar

bién dentro de Ja cristiana,

Estos articulos destacan como incluso en obras producidas bay

la supervision y autoridad de frailes ewpatioles podia existir un

espacio para e| didlogo intercultural y la tranomision de merwajes

insertos en Ja Jégica cultural indigena. También now envefian que

el origen de un elemento empleado en el veno de un diveuria hiv

t6rico, como un simbolo 0 una forma de escritura, no determina

su sentido en ese mismo discurso, sino que depende de su contex

to de produccién y difusidn o, en otras palabras, de la intenciona

lidad de sus autores y de Ja recepcién que le den sus audiencias,

Asi, por ejemplo, la utilizacién de la escritura pictografica en los

cédices analizados por Natalino dos Santos no implica que estar

obras sean mas “indigenas” o mas fieles a Ja tradicién historica

indigena que las obras escritas en alfabeto latino, pues esta eri-

tura, y el calendario, estan subordinadas a una mirada externa

al mundo indigena que busca explicarlo para extirpar sus ravgos

“idolatricos”.

En el mismo sentido, Navarrete propone que el hecho de que

Chimalpain utilice breviarios europeos para contar una versidn

ortodoxamente cristiana de la creacién del mundo, mientras Alva

Ixtlilx6chitl retoma la antigua tradicién indigena de Ja leyenda de

los soles, no significa que este dltimo esté més cercano a Ja tra-

dicién indigena y que el primero sea mas aculturado. De hecho,

Chimalpain integra los elementos de origen europeo en un dis-

curso polifonico que le permite respetar la integridad de las tradi-

ciones indigenas que también recoge, mientras Alva Ixtlilxdchitl

subordina, mutila e integra las tradiciones indigenas a un discur-

s0 monolégico de inspiracién europea.

Por otro lado, Levin Rojo y Ruiz Medrano exploran un aspec-

to de este didlogo intercultural que ha sido menos abordado: la

apropiacion de tradiciones indigenas por parte de autores o per-

sonajes de origen europeo. Levin muestra cémo los espafioles que

18

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES.

exploraron y colonizaron Nuevo México, y aquellos que escribie-

ron las crénicas de esas expediciones, utilizaron las historias in-

digenas sobre las migraciones prehispanicas para configurar una

imagen de los vastos territorios nortefios, pues les atribufan un

valor de verdad incuestionable. Esta empresa intercultural fue pa-

ralela a la colaboracién entre colonizadores espafioles y mesoame-

ricanos que permitié la expansién hacia el norte y deja ver que

los segundos fueron mas que simples seguidores y ayudantes de los

primeros.

A su vez Ruiz Medrano relata, a partir de un expediente judi-

cial del siglo Xvi, los intentos de un propietario agricola criollo

de Tlaxcala por defender sus tierras utilizando titulos de propie-

dad tlaxcaltecas falsificados. Este ejemplo evidencia cémo el esta-

tus relativamente privilegiado que obtuvieron los tlaxcaltecas en

el siglo XVI, como premio por su alianza con los conquistadores

esparioles, seguia teniendo fuerza simbdlica dos siglos después,

al grado de que merecfa que un criollo intentara apropiarselo.

Para el siglo Xvi las obras y documentos del siglo XvI habian ad-

quirido un valor de autenticidad que rebasaba las fronteras étni-

cas; dicho valor puede explicar el auge que tuvieron en la época

las “falsificaciones” de documentos antiguos, como los cédices

Techialoyan y los titulos primordiales.

Resta sdlo subrayar que la obra colectiva que aqui se ofrece

retine textos que, mas que establecer interpretaciones definitivas

sobre un autor o fuente particular, hacen interactuar a las fuentes

prehispanicas y coloniales elaboradas por indios, mestizos y es-

pafioles con su contexto de elaboracién, tratando de reconstruir la

compleja dinamica de imposiciones, intercambios y didlogos entre

culturas que las vio nacer.

19

Historiografia y separatismo étnico: el

problema de la distincién entre fuentes

indigenas y fuentes espafiolas

Danna Levin Rojo*

uAM-Azcapotzalco

INTRODUCCION

EL PRESENTE TRABAJO retine reflexiones en torno a la taxonomia

binaria y artificial que la historiograffa contempordnea impone

a las fuentes documentales e historiograficas del pasado colonial

hispanoamericano. Es decir, las crénicas, historias y tratados

escritos por frailes, cronistas oficiales y toda clase de individuos

a titulo personal; las hojas de méritos y servicios de los conquis-

tadores y las relaciones o reportes militares que éstos escribieron

sobre las expediciones en las que participaron; la correspondencia

personal y oficial que se conserva de aquella época; los cddices,

lienzos y mapas elaborados por escribas indigenas o mestizos antes

* Profesora-investigadora en la Universidad Auténoma Metropolitana, Unidad

Azcapotzalco. Este trabajo surge de investigaciones que he realizado a lo largo de

varios afios con el apoyo financiero de las siguientes instituciones: Universidad

de Londres (Irwin Trust, Central Research Fund), Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnologia (Conacyt, proyecto U40611-S), Programa de Apoyo a Proyectos de In-

vestigacién e Innovacién Tecnolégica de la Universidad Nacional Auténoma de

México (PAPIT, proyecto IN308602), UAM Azcapotzalco (Area de Historia e His-

toriografia), Red México-Norte (Mexico North Research Network). Agradezco a

Ethelia Ruiz Medrano sus comentarios a la versién preliminar de este trabajo y

también a Josefina Flores Estrella por traducir para mi los fragmentos en latin de

un mapa europeo utilizado entre mis fuentes.

21

HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO

y después de la conquista... En fin, toda clase de registros, graficos,

alfabéticos y pictoglificos producidos en, o acerca de, los dominios

americanos del imperio espafiol —particularmente en el Ambito

novohispano— a lo largo del periodo colonial.

El titulo que formulé para enunciar esta problematica no pre-

tende sugerir un esquema de clasificacién de las fuentes acabado

y fijo que englobe todos los géneros de documentos disponibles y

sea valido para todos los especialistas. Mas bien busca subrayar

que los historiadores, con demasiada frecuencia, hemos utiliza-

do dichos documentos reproduciendo un discurso colonialista

que divide al mundo hispanoamericano de los siglos Xvi al xvi

en nativos e intrusos, conquistados y conquistadores, indios y

espafioles. Asif, solemos usar los textos y pictografias que los au-

tores indigenas, mestizos 0 europeos elaboraron con el propésito

de describir el pasado precortesiano y la cultura nativa para com-

prender y reconstruir, precisamente, ese pasado y esa cultura, tan-

to en el periodo prehispanico como en la época colonial; mientras

que ocupamos fundamentalmente textos de autores europeos que

describen el proceso de exploracién y conquista, 0 que se derivan

de él, para rastrear los caminos de la empresa colonizadora, sus

estructuras, instituciones y rutinas. Siguiendo esta pauta, llama-

mos a unas “fuentes de tradicién indigena” y a las otras “fuentes

de tradicién espafiola” sin hacernos cargo necesariamente de las

implicaciones metodoldgicas que se desprenden de semejante ca-

tegorizacién.

Es verdad que las formas de registro, los conceptos basicos, las

estrategias narrativas y las preferencias tematicas de las fuentes

varian de acuerdo con los propésitos y las races culturales de sus

autores. En este sentido, resulta pertinente trazar los espacios so-

ciales y los Ambitos discursivos en los que se inscribe la produc-

cién documental del periodo colonial hispanoamericano. Es titil

saber, por ejemplo, cuando una fuente se apega a las nociones y

estilos propios de una tradicién indigena y cuando se articula en

torno a los paradigmas de la civilizacién occidental. El contraste

radical entre la nocién europea de historia universal y el parti-

cularismo étnico caracteristico de los relatos indigenas que con-

servan la memoria del pasado colectivo ilustra claramente este

22

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES

punto,’ si bien las tradiciones indigenas y las europeas —como

lo demuestran Navarrete, Inoue y Dos Santos en este libro— fre-

cuentemente conviven en un mismo documento.’ Es crucial, tam-

bién, sopesar las agendas politicas y personales que animan la

produccién de los documentos que se emplean en la investigacién

hist6rica, y para ello es necesario determinar si se deben a manos

y voces criollas, peninsulares, indigenas o mestizas, aun cuando

no existe una correlacién estricta entre el origen étnico de un indi-

viduo, sus intereses y lealtades politicas y el tipo de cultura que lo

caracteriza.

El problema, entonces, es que este procedimiento clasificador,

valido para algunos propésitos, muchas veces se aplica también

como principio rector en la definicién de los temas de estudio y la

seleccién de los grupos documentales que se consideran relevan-

tes para cada tema. Asi, lo que deberia ser un instrumento meto-

doldgico para acercarnos a textos individuales funciona muchas

veces como una cadena, un velo que opaca el caracter intercultu-

ral de las sociedades que resultaron de la conquista espajfiola y di-

ficulta el andlisis de los procesos dialégicos que les dieron forma.

Cabe sefialar que ciertamente este patrén metodoldgico ha co-

menzado a modificarse en los tiltimos veinte afios con el traba-

jo de autores como Luis Reyes, Eustaquio Celestion, Constantino

Medina, James Lockhart o Susan Kellogg, entre otros, que han su-

brayado la importancia de cotejar los documentos escritos en len-

guas indigenas con las fuentes elaboradas por mestizos y espafio-

1 Véase el articulo de Federico Navarrete en este volumen y también su tesis

doctoral (Mito, historia y legitimidad politica: las migraciones de los pueblos del valle de

México, 2000).

2 Bs el caso, por ejemplo, de cédices pictoglificos como el Mendocino (Fran-

ces Berdan y Patricia Anawalt, The essential Codex Mendoza, 1997, p. xii) 0 la obra

de autores indigenas y mestizos como Chimalpain o Alva Ixtlilxéchitl. Yukitaka

Inoue, “Visién sobre la historia de un indigena del siglo Xvi novohispano: las

diferentes historias originales de Chimalpahin”, 2001; Federico Navarrete, “Medio

siglo de explorar el universo de las fuentes nahuas: entre la literatura y el nacio-

nalismo”, 1997, pp. 155-156; David Brading, Orbe indiano. De la monarquia catdlica a

la reptiblica criolla, 1492-1867, 1991, pp. 302-304; Enrique Florescano, Memoria mexi-

cana, 2001, pp. 393-398.

23

i,

HISTOMOGRANIA YUE ARATIOMO LINICO

Jes para Jograr una mejor comprension de los proceson de adapt,

ci6n y resistencia de Jay sociedades ind{genas a) mundo colonial,’

asf como la complejidad de ese mundo al que, despues de todo,

indios y europeos dieron forma de manera conjunta, Camino bso

que ya sefialaba el trabajo seminal de Charles Gibson pobre lo» az.

tecas bajo el dominio espafiol (1964) al Hamar Ja atencién wobre \a

importancia de estudiar el mundo indfgena en 6u interaccién con

Jas instituciones coloniales y no s6lo como vestigio de un pavado

precortesiano a desenterrar/’ o bien la obra de Serge Gruzinski en

torno al proceso de occidentalizacién del pensamiento indigena

y sus formas de expresién, un proceso cuyo resultado fue preci-

samente, segtin este autor, la conformacié6n de una nueva cultura

local, mestiza aunque subordinada a Jas formas europeas de con-

cebir y comunicar.’ Sin embargo, aun cuando este procedimiento

se ha establecido con cierta solidez para el examen de Jas socie-

dades y culturas amerindias, brilla todavia por su ausencia en ¢)

estudio de las transformaciones y adaptaciones que sufrieron los

conquistadores europeos, que siguen apareciendo en la historio-

grafia —con algunas excepciones, como la obra del propio James

Lockhart— como sujetos impermeables y refractarios.

El argumento que intento desarrollar aqui se deriva de mi ex-

periencia en el manejo de los materiales en los que est apoyada

mi tesis de doctorado, cuyo tema central fue la compleja relacién

epistemoldgica que los conquistadores del siglo xvi establecieron

con el mundo indigena que estaban colonizando. Mas especifica-

3 Luis Reyes Garcia, Eustaquio Celestion Solis, Armando Valencia Rios, Con-

stantino Medina Lima y Gregorio Guerrero Diaz, Documentos nahuas de |a ciudad

de México del siglo xvi, 1996; James Lockhart, The Nahuas after the Conquest. A so-

cial and Cultural History of the Indians of Central Mexico, Sixtheenth through Eighteenth

Centuries, 1992; James Lockhart, “Double mistaken identity”, 1999; Susan Kellogg,

Law and the Transformation of Aztec Culture, 1500-1700, 1995. Véase también Teresa

Rojas Rabiela, Elsa Leticia Rea Lopez y Constantino Medina Lima, Vidas y bienes

olvidados: testamentos indigenas novohispanos, 1999-2000.

4 Charles Gibson, Los aztecas bajo el dominio espafiol 1519-1810, 1978.

5 Serge Gruzinski, La colonizacién de lo imaginario. Sociedades indigenas y occiden-

talizacion en el México espafiol. Siglos XvI-xviti, 1991.

° Danna A. Levin Rojo, A Way Back to Aztlan: Sixteenth Century Hispanic-Naiuat!

Transculturation and the Construction of the New Mexico, 2001.

24

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES

mente, el foco de ese trabajo fue el papel que desempefiaron las

tradiciones de migracién de los pueblos indigenas del centro de

México en la construccién de la imagen que los espafioles se for-

maron del nuevo territorio y sus habitantes conforme exploraron

los caminos del noroeste novohispano y ocuparon reducidos en-

claves en su vasta geografia. Particularmente me refiero a los rela-

tos que se refieren a las ocho tribus nahuas y que incluyen la saga

comunmente conocida como “la peregrinacién azteca”. Y es que,

en contra de lo que suele sostener la produccién historiografica

moderna,’ son ellas y no las leyendas europeas sobre la Antilla, los

Siete Obispos de Portugal que supuestamente escaparon a la inva-

sion arabe de la peninsula Ibérica seguidos por un grupo de fieles,

u otras quimeras del imaginario medieval, las que junto con otros

factores de orden econémico y estratégico configuran las empresas

de colonizacién en la porcidn occidental del septentrién novohis-

pano que llevaron a la conquista de lo que hoy es Nuevo México.

Cabe aclarar que las primeras incursiones en esta regién ocu-

rrieron en 1540 y que, antes de quedar sometida al dominio es-

pafiol en 1598, los conquistadores se referfan a ella como Cibola

o “las Siete Ciudades”. Sin embargo, el término Nuevo México

que finalmente se impuso como nombre al territorio que Juan de

Ojiate conquisté y un 4rea circundante de proporciones por mu-

cho tiempo indeterminadas, probablemente se formulé ya desde

la década de 1560.8 Datan de aquellos afios varios documentos

7 Me refiero a obras tan diversas en espiritu y fecha de elaboracién como las

siguientes, por poner tan sélo algunos ejemplos: Enrique de Gandia, Historia critica

de los mitos de la conquista americana, 1929; Carl O. Sauer, The Road to Cibola, 1932;

George P. Hammond, The Search for the Fabulous in the Settlement of the Southwest,

1956; Lewis Hanke, Aristotle and the American Indians. A Study in Race Prejudice in

the Modern World, 1959; Mario Hernandez Sanchez Barba, “La influencia de los li-

bros de caballeria sobre el conquistador”, 1960; Stephen Clissold, The Seven Cities

of Cibola, 1961; Warren Beck, New Mexico: A History of Four Centuries, 1969; Luis

Weckmann, La herencia medieval de México, 1984; David J. Weber, Myth and the His-

tory of the Hispanic Southwest, 1987; Juan Gil, Mitos y utopias del descubrimiento, 1989;

Donald Cutter, Espaiia en Nuevo México, 1992; Beatriz Pastor Bodmer, The Armature

of Conquest. Spanish Accounts of the Discovery of America 1492-1589, 1992; Carol Ri-

ley, “Spaniards in Aztlan”, 2001.

® Una discusién més amplia de este asunto se puede ver en Danna A. Levin

Rojo, “The Road to Aztlan Ends in New Mexico”, 2001, pp. 254-256.

25

HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO

que aluden, a veces de manera tangencial, a un hipotético lugar

escondido en la tierra incégnita al noroeste de la Nueva Espana

cuya identidad se define, en distintos sentidos, como la de “otro

nuevo México”.’ En este trabajo retomo algunos ejemplos del ras-

tro documental que dejé este proceso para proponer que el cua-

dro de la actuacidn de los conquistadores europeos queda incom-

pleto y opaco si no cotejamos las fuentes que ellos nos legaron

con las que, siendo fruto del mundo indigena precortesiano (0 es-

tando volceadas hacia él) parecerian no tener en primera instancia

ninguna relacién.

Antes de revisar algunos ejemplos concretos del tipo de ma-

nejo documental que sugiero para el estudio de los procesos de

transculturacién" en la colonizacién de Hispanoamérica, voy a

permitirme reconstruir brevemente el camino que me llevé a este

planteamiento, para que se comprenda el sentido de cuestionar el

principio de clasificacién que agrupa a las fuentes de tema y tra-

dicién indigena en un rubro separado, y a veces opuesto, a las de

tema y tradicién espafiles.

° El documento més temprano que utiliza el término Nuevo México como

top6nimo, aunque no necesariamente referido a lo que més tarde fue la provincia

de ese nombre, es una carta de Jacinto de San Francisco, fechada el 20 de julio de

1561 (en Joaquin Garcia Icazbalceta, Coleccién de documentos para la historia de Méxi-

co, vol. II, 1889, pp. 241-243). Otros documentos posteriores dan testimonio del de-

seo de Francisco y Diego de Ibarra por descubrir el nuevo México: “Descubrimiento

de Copala o Topiame por Francisco de Ibarra”, mayo de 1563, Archivo General de

Indias, Patronato 21 y “Carta de Francisco de Ibarra”, c. 1562, Real Academia de la

Historia, Papeles de Jesuitas, nim. 115.

10 Término que acufié Fernando Ortiz en 1940 como una alternativa al con-

cepto anglosajén de aculturacién para expresar la gran variedad de fenémenos de

trasformacién cultural que ocurrieron en Cuba como resultado de la confrontacién

e imbricacién de grupos humanos con diferentes origenes geogrdficos, étnicos y

culturales que convergieron en la isla en el marco del proceso de colonizacién, al-

gunos dislocados por la fuerza como los esclavos africanos, otros migrantes volun-

tarios y otros mas locales (Fernando Ortiz, Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar,

1995 [1940], pp. 97-102). El concepto es, en efecto, mucho més adecuado que la

nocién de aculturaci6n para hablar de los fenémenos de transformacién y creacién

cultural que acompajian a las situaciones de conquista que involucran migracio-

nes masivas definitivas, pues sugiere una doble via de adopcién y adaptacién, un

tipo de interaccin dialégica y no la simple operacién unidireccional de un sujeto

sobre un objeto.

26

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES

PROBLEMAS DE UNA CLASIFICACION BINARIA DE LAS

FUENTES: EL CASO NOVOHISPANO

Cuando comencé la investigacién arriba delineada, parti de una

de las premisas fundamentales que dan sustento a gran porcién

de los estudios sobre la conquista de América escritos en el siglo

xx. A saber, que los espaifioles del siglo xvi no sdlo entendieron

el Nuevo Mundo a través de la visién del mundo que su propia

cultura dictaba y actuaron en él limitados por ésta, sino que

impusieron su dominio a los pueblos amerindios —y con él su

cosmovisién— sin que su propia forma de percibir, interpretar

y actuar experimentara modificaciones de consideracién. Desde

esta perspectiva cobra gran significacion una enorme variedad

de portentos del imaginario clasico y medieval que los espafio-

les “trasplantaron” al Nuevo Mundo y que, de acuerdo con esta

postura, lejos de contaminarse al entrar en contacto con fantasias

locales de apariencia similar, quedaron confirmados en su calidad

de filtro y acicate. Se ha repetido hasta el cansancio, por ejemplo,

que el mito de las Amazonas, tan arraigado en la herencia greco-

latina de Europa, se reforzé con mitos amerindios en las selvas

sudamericanas 0 el occidente de México."! De la misma manera se

afirma que el Chicoméztoc de los “mitos aztecas”, las Siete Cuevas

de donde partieron las ocho tribus nahuas en algunos relatos de

origen del altiplano central, fue confundido con las ciudades per-

didas de los Siete Obispos.”

Armada, pues, con los argumentos de una larga tradicién his-

toriografica que atribuye la contextura de los mundos ideales de

los conquistadores a una mentalidad medieval encerrada en “lo

1 Enrique de Gandia, Historia critica de los mitos de la conquista americana, 1929;

Irving Leonard, “Conquerors and Amazons in Mexico”, 1944; Ida Rodriguez

Prampolini, Amadises en América. La hazafia de Indias como empresa caballeresca, 1948;

Irving Leonard, Books of the Brave. Being an Account of Books and of Men in the Span-

ish Conquest and Settlement of the Sixteenth Century New World, 1992 [1949]; Luis

Weckmann, “The Middle Ages in the Conquest of America”, 1951; Juan Gil, Mitos

y utopias del descubrimiento, 1989.

" Stephen Clissold, The Seven Cities of Cibola, 1961, pp. 75-76; Beatriz Pastor

Bodmer, The Armature of Conquest, 1992, pp. 106-109; Donald Cutter, Spain in New

Mexico, 1992, pp. 14-15.

27

HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO

maravilloso” y apoyada en la tesis, muy socorrida, de que fue ésta

un estimulo tan poderoso para la exploracién y conquista como el

espiritu de cruzada, las razones de Estado vinculadas con la carre-

ra imperial de las potencias de Occidente, 0 la ambicién personal

de poder y riqueza, me lancé a buscar en las fuentes del siglo xvi

monstruos y quimeras importados del Viejo Mundo.

Tenia en mente dos momentos particularmente fecundos de

esta cadena de interpretacién histérica, cada uno articulado en

torno a preocupaciones intelectuales peculiares y animado por ra-

zones politicas distintas, pero apoyados ambos en el anilisis del

mismo grupo de fuentes y compartiendo algunas premisas fun-

damentales. Por una parte, el trabajo de autores como Enrique de

Gandia, que sistematiz6 a finales de la década de 1920 las leyen-

das més sobresalientes que atin hoy se consideran aliento funda-

mental de los conquistadores, trazando su origen hasta el mundo

clasico y sefialando los mitos americanos que les habrian pres-

tado renovada autoridad; la revisi6n que Irving Leonard e Ida

Rodriguez Prampolini hicieron de la historiografia colonial en la

década de 1940 para destacar los momentos en que los europeos

proyectaron sobre el terreno desconocido las novelas de caballe-

rias y otros referentes de su bagaje cultural; o las reflexiones de

Luis Weckmann (1951) y Lewis Hanke (1959) sobre la mentalidad

medieval de los conquistadores y el papel que tuvo en su desem-

pefio la concepcién grecolatina del mundo que heredaron. Por

otra parte, una corriente de interpretacién critica del discurso co-

lonial que arrancé en la década de 1980 y se concentra en decons-

truir las definiciones de América elaboradas al calor de la conquis-

ta, a fin de demostrar que la dominacién que impuso Occidente

rebasa el 4mbito de la tecnologia militar, las estructuras juridico-

administrativas y la explotacién econémica, y depende también,

en gran medida, de las estrategias discursivas de representacién,

0 la capacidad de significacién, que los europeos hicieron operar

sobre el mundo indigena. En este ambito cabe mencionar a auto-

res como Peter Mason, Stephen Greenblat 0 José Rabasa.!*

3 Las referencias de todos estos autores han sido citadas en notas anteriores.

¥ Peter Mason, Deconstructing America. Representations of the Other, 1990; Ste-

28

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES

El propésito inicial de mi investigacién, entonces, se dibujé sobre

la base de esta literatura. Queria entender cémo es que los mundos

fantdsticos se transforman en mundos tangibles, de qué manera

se relacionan la percepcion, la figuracién y la practica generando

caleidoscopios de raices multiples que se expresan en la forma de

narrativas y como éstas se constituyen a su vez en base programa-

tica para la accion de los hombres. Y, efectivamente, de alguna for-

ma pude responder parcialmente estas preguntas —junto con otras

muchas que surgieron en el camino— pero lo hice por una via y

con unos resultados muy distintos de los que habia sospechado.

De mis hallazgos sdlo me importa sefialar aqui tres puntos que

ilustran el riesgo que conlleva otorgar demasiada importancia al

origen y la tematica étnica de las fuentes, asi como las perspec-

tivas reveladoras que se abren cuando prestamos atencién a su

contexto intercultural.

Primero: las figuras legendarias medievales y grecolatinas

que ciertamente configuraron —como lo ha demostrado Peter

Mason— las primeras imagenes de América durante la etapa de

colonizacién en el Caribe perdieron importancia como referentes

en la interpretacién de la extrafieza americana después del en-

cuentro con las sociedades complejas de Mesoamérica. Alli, en el

litoral yucateco y la regién de Zempoala, en Tlaxcala y el valle de

México, los espafioles reconocieron por primera vez una forma de

civilizacién andloga a la propia; es decir, instituciones, formas po-

liticas y objetos que pudieron nombrar en castellano con los mis-

mos términos que utilizaban para definir sus propias formas de

gobierno, sus ciudades, sus mecanismos de intercambio y regula-

cién social."* A pesar de ello la historiografia contempordnea so-

bre el pasado colonial americano sigue acudiendo con frecuencia

phen Greenblatt, Marvellous Possessions. The Wonder of the New World, 1991; José

Rabasa, Inventing America. Spanish Historiography and the Formation of Eurocentrism,

1993.

35 Una discusién detallada de esta cuestién puede verse en Danna Alexandra

Levin Rojo, “Nuevos nombres viejos lugares: Espaiia y México reproducidos como

topénimos en el nuevo mundo”, 2003, pp. 7-36. Otros autores que han sefialado

esta circunstancia son James Lockhart, “Double mistaken identity”, 1999, y Hugh

Thomas, The Real Discovery of America: Mexico, November 8, 1519, 1992.

29

HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO

ala

eda de quimeras de viejo curio europeo para despachar

gos y de un plumazo el impetu de los conquistadores, a

menudo apoyada en fuentes cronolégica o tematicamente asocia-

das con la navegacién Atlantica 0 los afios iniciales del “contacto”.

Segundo: en la Nueva Espajia muchos conquistadores acepta-

ron la autoridad de los relatos autéctonos que recogian la memoria

hist6rica local, al grado de suponer, por ejemplo, que era posi-

ble y deseable reencontrar el lugar de origen de los mexicanos.

Hubo incluso quien llegé a trazar sus proyectos de conquista con

este propésito expreso y, de hecho, contamos por lo menos con el

ejemplo de un soldado-poeta, Gaspar de Villagrd, que proyects

los episodios de la “peregrinacién azteca” sobre los rasgos geo-

graficos del territorio que recorrié en 1598 cuando, bajo el mando

de Juan de Ofiate, participé en la conquista de Nuevo México."*

Nadie, sin embargo, ha contrastado estos testimonios con las

“fuentes de tradicién indigena” que versan sobre la migracién de

los aztecas y otros pueblos nahuas del centro de México. No quie-

ro afirmar con esto que el mitico Aztlan fuera efectivamente el ac-

tual Nuevo México, sino seftalar que, independientemente de las

conclusiones que saquemos hoy acerca de la existencia historica y

la posicién geografica de aquella primigenia patria mexica, para

los espafioles del siglo Xv1 tenia una consistencia més sélida que

un simple espejismo.

Tercero: las tradiciones de origen que giran en toro a procesos

migratorios, centrales para la articulacién de la identidad colec-

tiva y el establecimiento de relaciones interétnicas en el mundo

mesoamericano del posclésico,” adquirieron renovada relevan-

cia para los indfgenas mismos en el siglo XVI, conforme la colo-

nizaci6n espafiola rebasaba el limite noroccidental del antiguo

imperio azteca. No es casualidad que la mayoria de los relatos

de migracién contenidos en las fuentes que tenemos hoy, patt-

cularmente los que escribieron autores indigenas 0 mestizos en

alfabeto europeo, se compusieran en la segunda mitad del siglo

16 Gaspar de Villagré, Historia de la Nueoa México, 1992 [1610].

Y Alfredo Lopez Austin y Leonardo Lopez Lujan, Mito y realidad de Zina

1999.

30

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES

XVLo principios del xvul.'* Este fue precisamente el periodo en que

Nueva Vizcaya, Sonora y Nuevo México quedaron sujetos al do-

minio espaiiol, en buena medida gracias a la participacién masiva

de indios cuyas comunidades aparecen compartiendo un origen

comtin en dichos relatos; es decir, mexicas, chalcas, huexotzincas,

tlaxcaltecas y tarascos. Como es bien sabido, antes de la conquista

estos pueblos tenfan fuertes rivalidades politicas y no seria des-

cabellado pensar que, ante la superimposicin del dominio espa-

fiol, consideraran un retorno triunfal a su mitico lugar de origen

como una atractiva posibilidad. Sin embargo, los autores que se

han dedicado a estudiar los mitos de origen y migraci6n de los

pueblos mesoamericanos se han concentrado primordialmente en

reconstruir la cadena de acontecimientos histéricos que subyace

a sus elementos simbélicos, o bien en desentrafar la naturaleza

cultural y la funcién politica que cumplieron en las sociedades

indigenas antes de la irrupcién espafiola.”” Por lo tanto, rara vez

utilizan fuentes asociadas con la exploracién y conquista de la

Nueva Espafia septentrional y, en consecuencia, nuestro conoci-

miento de las practicas y discursos que esas tradiciones histéricas

de raiz precolombina generaron durante el proceso de conquista

es bastante impreciso.

En el siguiente apartado revisaremos algunos fragmentos de

cuatro fuentes que hasta ahora no se han leido de manera conjun-

ta por el simple hecho de que, atendiendo a su tematica central

y la filiacién étnica de sus artifices, se las ha catalogado en dife-

rentes rubros bajo el implacable criterio de separar la tradicién

indigena y la tradicién europea. El propésito de esta revision es

modesto: sefialar cémo las cuatro se iluminan mutuamente y su-

brayar la necesidad de mirar por encima de nuestras propias cla-

sificaciones para buscar una mejor comprensién de las fuentes

con las que trabajamos, precisamente, en el espacio intersubjetivo

donde trabajaron sus propios autores.

Me refiero a obras como las de Hernando Alvarado Tezozémoc y Domingo

de San Ant6n Muiién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin.

° Por ejemplo Eduard Seler, “2Dénde se encontraba Aztlan, la patria original

de los aztecas?”, 1985 [1894]; Paul Kirchhoff, “;Se puede localizar Aztlan?”, 1985;

Wigberto Jiménez Moreno, “La migracién mexica”, 1973; Carlos Martinez Marin,

31

HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO.

CUATRO DOCUMENTOS COLONIALES: UN SOLO ESPACIO

INTERSUBJETIVO.

I

En 1584 Baltasar de Obregén publicé una obra titulada Historia

de los descubrimientos antiguos y modernos de la Nueva Espaiia,

que narra las expediciones registradas entre 1562 y 1582 en el

territorio que hoy ocupan Sinaloa, Sonora, Durango, Chihuahua,

Nuevo México y Arizona. Si bien el nticleo principal del relato es

la conquista de la Nueva Vizcaya, empresa que dirigié Francisco

de Ibarra y en la que Obregén tuvo una participacion tardia, el

texto conecta, tal vez por primera vez, una serie de expediciones

ocurridas después de que Hernan Cortés destruyera México-

Tenochtitlan. En él las “entradas” que fray Agustin Rodriguez y

Antonio de Espejo realizaron en “Ia tierra que se dice Cibola’ a

principios de la década de 1580, aparecen como punto culminante

de un mismo proceso historico en el que se incluyen las hazafias del

propio Cortés, las de Alvar Nuifiez Cabeza de Vaca (1528-1536)

y las de fray Marcos de Niza (1539) y Francisco Vazquez de

Coronado (1540).

De acuerdo con esta obra, Hernan Cortés encontré en el pala-

cio de Moctezuma muchas pinturas que contenfan “crénicas, his-

torias y relaciones””' con noticias que fueron, de hecho, las que

levaron a los espafioles a dirigir sus pasos hacia el norte de la

Nueva Espaita, ya que despertaron en ellos el deseo de localizar

“Historiografia de la migracién mexica”, 1976; Christian Duverger, L'origine

des Azteques, 1983; Michael Smith, The Aztlan Migration of the Nahuatl Chronicles:

‘Myth or History?, 1984; Elizabeth Hill Boone, “Migration histories as ritual perfor-

mance”, 1991.

2 Marcos de Niza, “Relacién del descubrimiento de las siete ciudades, por el

P. Fr. Marcos de Niza”, 2 de septiembre de 1539 (en Carmen de Mora, Las site ciu-

dades de Cibola. Textos y testimonios sobre la expedicién de Vazquez de Coronado, 1992,

150).

Pr Baltasar de Obregén, Historia de los descubrimientos antiguos y modernos de la

Nueva Esparia, 1924 [1584], p. 245.

32

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES

el lugar de origen de los antiguos mexicanos que, sospechaban,

estaba cuajado de numerosas poblaciones y cuantiosas riquezas.”

Cito a continuaci6n tan sdlo un breve pasaje:

De manera que la causa e raz6n principal e primera de haber sido

codiciado el descubrimiento e jornada de las provincias de Cibola y

origen mexicano fue haber hallado el marqués las crénicas, cardcter y

pinturas, entre los homenaje, muebles y tesoro del poderoso rey Moc-

tezuma, las cuales satisfacian el origen, tronco e venida a estos reinos

de los culguas y antiguos mexicanos y la segunda razon [fue la] no-

ticia e viaje de Alvar Nuifiez Cabeza de Vaca y sus compaiieros y la

tercera los engafios de Marcos de Niza...

Atendiendo a este testimonio y otros similares, es indispensa-

ble comparar las descripciones geograficas y etnolégicas que

aparecen en reportes y relaciones derivados de la conquista del

noroeste con los documentos “de tradicién indigena” que recogen

la historia del origen y las migraciones de los pueblos nahuas

(cédices pictoglificos, crénicas de autores mestizos e indigenas 0

de frailes espafioles como Diego Duran). Estos documentos des-

criben Aztlan, lugar de origen de los mexicanos, como un lugar

esencialmente igual a Tenochtitlan —un asentamiento sefiorial

en un ambiente lacustre—. En mi opinion esta circunstancia, que

Obregon no expresa abiertamente quiza porque se trataba de un

dato del dominio ptblico, explica que los espafioles “codiciaran”

su “descubrimiento” al hallar las “crénicas y pinturas” en el “te-

soro de Moctezuma”.

Un portulano de 1580, atribuido al cartégrafo portugués

Fernao Vaz Dourado y que reproducimos en la imagen 1, parece

confirmar esta hipétesis; 0 al menos es un indicio de que para fi-

nales del siglo xvi el origen septentrional de los azteca-mexicas y

la relaci6n especular entre Aztlan y Tenochtitlan eran “verdades”

igualmente aceptadas por indigenas y europeos, incluso tal vez

mas alla de los confines del imperio espafiol. Como todas las car-

® [bid., p. 245.

2 Jbid., pp. 14-15.

HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO

tas de su tipo, cuyo objeto es servir de instrumento para la orien-

tacion de los navegantes, ésta retrata una linea costera, la del li-

toral Pacifico de Norteamérica incluyendo Baja California. Llama

la atencién que los tinicos elementos geograficos marcados en el

espacio interior, ademds de montafias aisladas puestas al azar,

son dos grandes lagunas apenas delineadas junto al margen de-

recho de la carta, una arriba y otra abajo y que estan conectadas

por una doble linea serpentina que sugiere un camino 0 un ca-

nal. Sabemos que las figuras son lagunas porque la que ocupa la

parte inferior esta identificada con una leyenda que la circunda

y dice: “Fernaocortes. Atomoporar Matecuma’’,* y con otra horizon-

tal, cortada justamente por el dibujo lacustre, que reza “Tenostitan

Civitas-Mexico”. Junto a la otra gran laguna, cuya forma es esen-

cialmente idéntica a la de Tenochtitlan s6lo que mas pequefia, hay

una leyenda que dice: “Terra antipodé regis castele invéta: a xpiforo

colébo: ian vési”> la cual parece referirse mas a todo el territorio

representado en la carta que al detalle lacustre. Finalmente en-

tre los dos textos, en sentido vertical y junto a lo que parece ser

una fuente u ojo de agua conectado con la laguna de México por

otro “canal”, se lee “Bimini Regio”,?° y sobre el Golfo de California

“Fernao Cortés ad escubrio” 2”

24 “Hernan Cortés [...] Moctezuma México.”

% Tierra antipoda del reino de Castilla descubierta por Cristobal Colén hasta

ahora indagada.”

% "Reino de Bimini.”

¥ El mapa que aqui reproducimos se tomé de un atlas de Konrad Kretschmer

(Die Entdeckung Amerika’s in ihrer Bedeutung fiir die Geschichte des Weltbildes) pub-

licado en Berlin en 1892 y que reproduce mapas originales antiguos. La fuente

que alli se seftala para esta carta es el atlas de Vaz Dourado de 1580, del que seria

la lémina 1; sin embargo, no he encontrado otras referencias a dicho documento

aunque la décima sexta carta de un atlas de alrededor de 1576, atribuido también

a Vaz Dourado, es muy similar a ésta (puede verse en la pagina de internet de

la Biblioteca Nacional Digital de Portugal http: //purl:pt/400/1/index him). Las

diferencias entre ambas cartas son fundamentalmente dos: 1) en la del atlas de

1576 que se conserva en Portugal la laguna superior es mas grande que el lago de

México y tiene la leyenda “Bimini Regio” inmediatamente abajo en sentido hori-

zontal y no vertical; 2) en esta misma carta no aparece la “fuente-ojo de agua” que

yo identifico con Bimini en la de 1580 y en cambio hay un arbol del que pende el

escudo que en la de 1580 aparece exento y enorme a la izquierda de Tenochtitlan

ge

————

LICHER KONTINENTAL-ZUSAMME NG ZWISCHEN AMERIKA UND ASIEN,

F (DAES, LIN TERRA ANTIPODO

: r RECIS- CA

INV A AXPOR

ROCOLVBOIAN

visa

ge

SATION VdSA A SOZLLSAIN ‘SOIGNT

Imagen 1: Mapa del litoral Pacifico de Norteamérica atribuido a Fernao Vaz Dourado, 1580. (K. Kretschmer, Die Entdeck-

ung Amerika’s in ihrer Bedeutung fiir die Geschichte des Weltbildes: Atlas der Festschrift der Gesellschaft fiir Erd-Kunde zu Berlin zur

Vierhundert-Jiihri-Gen Feier der Entdeckung Amerika’s, 2 vols., Berlin, 1892, tabla Xvitl).

HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO

zCémo interpretar este desdoblamiento de la portentosa

Venecia americana? Si bien la laguna de la parte superior no esté

identificada como Aztlan 0 Nuevo México, me atrevo a conjeturar

por su posicién —al noreste del Mar Bermejo (hoy Mar de Cortés)

y exactamente al norte de Tenochtitlan—, por el camino-canal que

la conecta con ésta y por su destacado lugar entre los elementos

geograficos que se registran, que se trata del “lugar de origen de

los mexicanos”, es decir Aztlan o la tierra de Cibola, como solia

lamarse en aquella época a lo que, posteriormente, se bautizé

como Nuevo México. Por su parte la “fuente”, ubicada un poco

ms al suroeste, puede identificarse con Bimini, segtin lo indica la

leyenda aledafia, fuente de la juventud que Juan Ponce de Leén

y Hernando de Soto buscaron en la Florida entre 1512 y 1539.

Vale aclarar que en varios documentos escritos por conquista-

dores que datan de la década de 1560 encontramos referencias a

una “laguna de Copala” y una “laguna de Nuevo México”, am-

bas asociadas con el lugar de origen de los antiguos mexicanos

y que, paralelamente, los pueblos visitados por Marcos de Niza y

Francisco Vazquez de Coronado, en lo que hoy es Nuevo México,

eran usualmente referidos como la tierra de Cibola por lo menos

hasta, precisamente, la década de 1580.%

Por lo demas, la leyenda que menciona a Colén es igual a la del mapa que aqui

reproducimos y esta en la misma posicién, mientras que la leyenda que identifica

al lago de México-Tenochtitlan sélo dice México y abajo de su dibujo se lee “costa

descubrio Fernao Cortes”, probablemente refiriéndose a la costa del Pacifico y del

Mar de Cortés que en la carta de 1580 lleva encima una leyenda muy similar. igno-

ro si las diferencias se deben a que el mapa que aparece en el atlas alemén es mas

bien una copia libre del de 1576, hecha por el propio Vaz Dourado o por alguien

més en el siglo XVI, 0 si responden a modificaciones hechas con posterioridad, in-

cluso por el compilador mismo del atlas. No obstante, estas diferencias no afectan

el sentido general de mi interpretacién.

% Danna A. Levin Rojo, “The road to Aztlan ends in New Mexico”, 2001

® Sobre esta biisqueda véase Garcilaso de la Vega, La Florida del Inca, 1982

[1605]; Enrique de Gandia, Historia critica de los mitos de la conquista americana, 1929,

pp. 49-56; Daniel Ramos, El mito de El Dorado, 1988, pp. 399-400.

% Danna A. Levin Rojo, A Way Back to Aztlan, 2001, pp. 261-268.

36

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES

LE

Gaspar de Villagra, soldado que se incorporé a las huestes de

Juan de Ofiate una vez que éste habia echado a andar su expedi-

cién de conquista, alrededor de 1597, publicé en 1610 un poema

épico relatando la Historia de la Nueva México. La primera parte del

texto, que probablemente sigue de cerca a la crénica de Baltasar

de Obregon, afirma que durante esta jornada los soldados en-

contraron claros indicios de ser aquel el rumbo que siguieron los

antiguos mexicanos al migrar desde su lejana patria original. A

diferencia de Obregén, sin embargo, Villagré abunda en los por-

menores de la peregrinacin azteca como enseguida se vera.*!

Después de sefialar la latitud de la recién fundada provincia,

el autor declara que segtin es “notorio, ptiblica voz y fama”, de

alli “descienden aquellos mas antiguos mexicanos” a cuyo nom-

bre responde la ciudad de México. A continuacién narra las tra-

diciones de origen de los pueblos nahuas del centro de México y

sefiala como prueba que “corrobora” dicha procedencia el hecho

de que también escuché estas noticias “en las postreras poblacio-

nes de todo lo que llaman Nueva Espafia”. Seguin Villagra, los indi-

genas en la Nueva Galicia y mas adelante sefialaban continuamente

que en el norte se escondia “la céncava caverna desabrida” de don-

de “dos briosisimos hermanos” descendientes de reyes habian sali-

do en tiempo inmemorial, impulsados por el deseo de extender el

“yugo de su imperio”. En la marcha, los dos hermanos se toparon

con un “demonio [...] en figura de vieja rebozada” que llevaba so-

bre la cabeza un enorme peso “de hierro bien macizo y amasa-

do”, el cual ordené que uno de los hermanos diera marcha atras

para suceder a su padre, ya cercano a morir, mientras que el otro

debia cumplir con su destino y fundar la gran Tenochtitlan. Cito

las palabras que Villagra atribuye al demonio y que corresponden

—ciertamente distorsionadas— al mandato de Huitzilopochtli

que, segtin algunas fuentes indigenas, da principio a la migracién

de los aztecas:

3 El pasaje que a continuacién analizo esté en las paginas 74-87 de la edicién

de Gaspar de Villagra que hizo Mercedes Junquera en 1992.

37

HistORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO

¢s forzoso que luego uno [de vosotros] vuelva,

y elotro siga de su estrella noble,

el préspero destino y haga asiento

oe en duro y sélido pefiasco,

de cristalinas aguas bien crecido,

viéredeis una tuna estar plantada,

sobre cuyas gruesas y anchas hojas,

tun dguila caudal bella disforme,

con braveza cebando se estuviere,

en una gran culebra

Ll

que alli quiere [

la metrépoli alta y generosa,

del poderoso estado senalado,

al cual expresamente manda,

que Mexico-Tenochtitlan se ponga. ae

[Satan] se funde y se levante,

rntiene los principales elementos de la tradicién

prehispdnica: el Chicoméztoc, representado por “la céncava

caverna desabrida”, la salida por orden de Huitzilopochtli, aqui

el demonio, y la sefial emblematica del aguila posada en el nopal

devorando una serpiente. Lo que es mas, aparece también el epi-

sodio del rajamiento del arbol que marca, en el Cédice Boturini por

ejemplo, el momento en que los azteca-mexitin debieron separarse

por mandato divino de los otros grupos nahuas,* y que Villagra

expresa, primero, como las instrucciones con las que el demonio

ordend que un hermano volviese “al patrio nido” para que el otto

pudiera continuar su camino hasta dar con la tuna, el aguila y la

serpiente; y después, como el trozo de hierro “quebrantado” con

el que la vieja/demonio figuré sobre el terreno, segtin los siguien-

tes versos, el orden politico-territorial que debia instaurarse en la

tierra prometida:

Este pasaje co

® Gaspar de Villagré, Historia de la Nueva México, 1992, pp. 76-82.

® La lamina correspondiente del cédice se analiza més adelante.

38

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES.

Y lebantando en alto los talones,

sobre las fuertes puntas afirmada

alz6 los flacos brazos poderosos,

y dando a la monstruosa carba [sic] vuelo,

assi como si fuera fiero rayo,

[1

assi con subito rumor y estruendo,

la portentosa carga solt6 en vago,

y apenas ocup6 la dura tierra,

quando temblando y toda estremecida,

qued6 por todas partes quebrantada,

y como aquellos Griegos y Romanos,

quando el famoso Imperio diuidieron,

cuio hecho grandioso y admirable,

el Aguila imperial de dos cabezas,

la diuision inmensa representa,

de aquesta misma suerte traza y modo,

la poderosa tierra [mas tarde] dividieron.*

Si bien Villagraé no menciona sus fuentes para la migracién

mexica, que probablemente fueron orales en su mayor parte, es-

taba consciente de que la historia estaba narrada en las pinturas

indigenas, pues menciona, como Baltasar de Obreg6n, los cédices

que relatan las migraciones nahuas, aunque no sabemos si se

refiere a los que Cortés hallé en el palacio de Moctezuma.*° Cabe

la posibilidad de que también conociera los manuscritos de los

franciscanos que recogian esta tradicién, ya que fueron, desde

un principio, miembros de esta orden quienes acompaniaron a los

expedicionarios que marchaban en aquella direccién. Por lo de-

mas, tanto los capitanes como el gobernador de esta jornada for-

maban parte de un grupo que siempre tuvo acceso a informacién

indigena de primera mano: el padre de Juan de Ojate, Cristébal,

llegé a la Nueva Espafia con Hernan Cortés y, mas tarde, cuando

Vazquez de Coronado se marché a Cibola, fue gobernador de

* Gaspar de Villagr4, op. cit., pp. 83-84.

% Ibid., p. 76.

39

HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO,

Nueva Galicia, mientras que Juan de Ofiate mismo estaba casado

con una nieta de Hernan Cortés y bisnieta de Moctezuma.

Con todo, lo mas sorprendente del texto de Villagrd no esta en

el grado de detalle que despliega al repetir lo que supo de ofdas,

sino en lo que refiere de primera mano; es decir, las pruebas que

verifican a su juicio los relatos aztecas de migracién, asi como la

forma en que articula dichos relatos con su propia experiencia y

con los reportes sobre las Siete Ciudades que los primeros explo-

radores de aquellas regiones obtuvieron de sus informantes. En

primer lugar afirma, refiriéndose a la pieza de hierro mencionada

arriba, que como las ruinas clasicas en Roma, “aquel mojén que

alli qued6 plantado” permanecia como monumento en el camino

de Nuevo México, permitiendo a todos aquellos que lo mirasen

comprobar la verdad de la historia mexica. Mas atin, para conven-

cer mejor a su lector, comenta como “testigo de vista [...] que [era]

un metal tan puro y liso [...] como refina plata de Copella”, y que

no habia en los alrededores ninguna veta metalifera que pudiera

dar cuenta de su procedencia.* En segundo lugar menciona una

gran ciudad en ruinas, seguramente La Quemada, en lo que hoy

es el estado de Zacatecas, y la abundancia de rastros ceramics:

Y aver salido destas nuevas tierras,

los finos mexicanos nos lo muestra,

aquella gran ciudad desbaratada,

que en la Nueva Galicia todos vemos,

de gruessos edificios derribados,

donde los naturales de la tierra,

dizen que la plantaron y fundaron,

Jos nueuos Mexicanos que salieron,

de aquesta nueua tierra que buscamos,

desde cuios assientos y altos muros,

con todo lo que boja Nueua Espafia

hasta dar en las mismas poblaciones,

de lo que Nueva México dezimos

[ul

% Ibid., pp. 84-85.

40

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES

assi la cuidadosa soldadesca,

a mas andar sacaba y descubria

desde los anchos limites que digo,

patentes rastros, huellas y sefiales,

desta verdad que vamos inquiriendo

a causa de que en todo el despoblado,

siempre fuimos hallando sin buscarla,

mucha suma de loza mala y buena,

a vezes en montones recogida,

y otras toda esparcida y derramada

bel

Por manera sefior que aqui sacamos,

que esta es la noble tierra que pisaron,

aquellos bravos viejos que salieron,

de la gran Nueva México famosa...°”

Lo que demuestran estos versos es que, para muchos espajioles

del siglo Xvi, lo que hoy suele denominarse “historia mitica”

mexica era simplemente historia y, por lo tanto, no debemos leer

sus informes y relaciones sin remitirnos también a las “fuentes de

tradicion indigena” que recogen noticias sobre el pasado ancestral

de los pueblos colonizados.

II

Domingo de San Ant6n Mufién Chimalpain Cuauhtlehuanitzin

recoge cuatro versiones de la peregrinacién azteca en su Memorial

breve y su Octava relaci6n. Citaré dos de ellas que, juntas, presen-

tan notables coincidencias con los pasajes de Villagré revisados

arriba:

Mas ahora es necesario que digamos y narremos cémo los sacé y los vino

trayendo el diablo Tetzauhtéotl. Pues asf fue como Tetzauhtéotl vino tra-

yendo a los mexitin que habia sacado: éstos estaban poblados y tenian su

ciudad en Aztlan Chicoméztoc, donde sefioreaban los aztecas chicomoz-

¥ [bid., pp. 86-87.

41

HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO.

tocas, cuyo huey tlatohuani se lamaba Moteuczoma, el cual gobemabe

juntamente a los aztecas y a otros varios pueblos. Este huey tlatohuani

Moteuczoma tenia dos hijos; y cuando ya estaba a punto de mori es

entregé a ambos el sefiorio. El mayor, cuyo nombre no se sabe, quedé

como tlatohuani de los cuextecas y de otros varios pueblos; el menor se

llamaba Chalchiuhtlaténac, y qued6 como tlatohuani de los mexicas.

Cuando ya Chalchiuhtlaténac era tlatohuani de los mexicas, su herma-

no mayor lo aborrecia, y decia enojado: “Esto no puede ser; uno solo

ha de ser tlatohuani, [también] de los mexicas; yo gobernaré sobre to-

dos los mexicas, como lo hacfa mi padre..

De acuerdo con esta versién, entonces, fue para evadir las ambi-

ciones de su hermano mayor que el tlatohuani de los mexica los

“sac6” de Aztlan y los condujo a la costa, donde se asentaron,

aunque aqui se interrumpe el relato para dar comienzo a una

versién distinta sobre “Ia partida’.”

Desde luego la versién de Villagra no es idéntica, pues omite,

para empezar, el incidente de la disputa dindstica, o lo transforma

en una més de las instrucciones del “demonio” en el momento de

la escisin del grupo. Sorprende, sin embargo, que tanto Villagré

como Chimalpain, escribiendo mas o menos en el mismo momen-

to, pero en lugres muy distantes entre sf y muy probablemente

sin saber uno del otro, mencionen la existencia de un gran sefor

gobernante de Aztlan que, pr6ximo a morir, transmite a cada uno

de sus dos hijos el gobierno de un sector de la gente que él gober-

naba; sorprende también que ambos sefialen que es por orden del

“diablo/demonio/Tetzauhtéotl” que los mexicas inician su largo

peregrinar. Dice Chimalpain unas lineas mas abajo:

Aqui comienza otra [relacién], aqui esta pintado el principio del cami-

no de los antiguos mexicas: cuando estos mexicas aztecas teochichi-

mecas salieron del lugar llamado Aztlan, partieron de enmedio de las

aguas [repartidos] en siete tlaxilacaltin o calpules. Asi es como iban

% Domingo Chimalpahin, “Memorial breve acerca de la fundacién de la ciudad

de Colhuacan” (en Las ocho relaciones y el memorial de Cothuacan, 1998 [c. 1620-1631

vol. I, p. 85).

» Ibid., pp. 85-87.

42

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES

en sus canoas a hacer penitencia y a ofrendar sus ramas de oyamel en

Chicoméztoc. [El lugar] se Hama Chicoméztoc porque hay [alli] una

cueva rocosa oradada en siete sitios...

Y cuando llegé el momento de partir, todavia de madrugada, cuan-

do apenas comienza el rosicler, por tres dias a la aurora los estuvo

llamando un pdjaro que se nombra huitzitzilcuicuitzcatl, y también

durante tres noches [seguidas] la avecilla estuvo llamando a los mexi-

tin y diciéndoles: Partamos, ha llegado el momento, ya clarea, ya ama-

nece [...] Esto le grité por tres dias [seguidos] al cuidador del dios y

sacerdote llamado Huitziltzin, para que él se pusiera al frente de ellos,

como su cuautlato. Porque era el diablo Tetzauhtéot! Yaotequitua quien

Ie hablaba, y [también] se le aparecia en figura humana; y antes de

que se pusieran en camino [el Diablo] le dio a Huitziltzin seis manda-

0

mientos divinos 0 diabélicos, ordenandole que los cumpliera..

Nuevamente, los elementos que en esta cita evocan los pasajes de

Villagré citados arriba son tenues, pero inequivocos: la cueva, el

diablo que habla y aparece en figura humana, y sus mandatos.

Habria que buscar en otros documentos “de tradicién indigena”

una vieja-demonio y reflexionar por qué el pajaro, que no sélo

aparece en Chimalpain sino también en otros documentos, es

suplantado por la vieja enrebozada de Villagra.

Vv

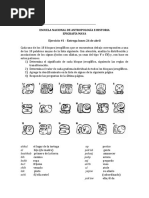

El Cédice Boturini o Tira de la Peregrinacién, que relata la migracion

azteca, aunque no contiene el episodio de Chicoméztoc que mu-

chas otras versiones presentan, incluidas las de Chimalpain y de

manera muy secundaria el propio Villagré, es crucial para enten-

der el relato del soldado-poeta. La lamina III —que reproducimos

en la imagen 2— contiene el episodio que los especialistas reco-

nocen como “el rajamiento del arbol” porque representa, efectiva~

mente, un drbol que se rompe sobre un grupo de personas que

comen bajo su sombra, y un altar con el dios Huitzilopochtli en

© Ibid., pp. 87-89.

43

HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO.

su forma de médscara/péjaro. El sentido de la lamina, ha sefialado

Edward Calneck,*' sélo puede entenderse si se lee en combina-

cidn con el siguiente pasaje de la Crénica mexicéyotl, de Fernando

Alvarado Tezozémoc:

Cuando llegaron a donde se alza un arbol muy grueso, un ahuehuete,

se asentaron inmediatamente a su pie; luego levantaron allé un peque-

Ao altar, en el que pusieron y asentaron también al “Tetzahuitl Huitzi-

lopochtli”; después de hallarse alli por varios dias le ofrendaron luego

sus provisiones, e inmediatamente, cuando ya iban a comer, oyeron

que alguien, desde lo alto del ahuehuete, les hablaba, les decia: “Venid

acd quienes ahi estdis, no sea que caiga sobre vosotros, ya que mafiana

se derrumbaré el arbol”; por eso de inmediato dejaron lo que comian

Ciertamente la narracién alfabética es lo que hoy nos permite

interpretar los elementos registrados en la pictografia, presumi-

blemente acompafiada en la época precortesiana de una narracién

oral. Sin embargo, el significado que tienen los hechos que

ocurren en este episodio dentro del conjunto del relato sélo se

revela cuando se toman en cuenta otros pasajes que no siempre

estan presentes en todas las fuentes sobre la migracién, pero

que forman parte de la misma historia. Generalmente el desga-

jamiento del Arbol esté precedido, o seguido, por el mandato de

Huitzilopochtli ordenando a los aztecas separarse de los ocho

calpoltin que, por algiin tiempo, habian sido sus compafieros de

migracién.! Inmediatamente después, algunas fuentes como

el propio Cédice Boturini en la lamina que reproducimos en

la imagen 3, la Crénica mexicayotl, de Alvarado Tezozémoc® y

“| Edward Calneck, “The analysis of prehispanic central Mexican historical

texts”, 1978, pp. 246-247.

“2 Hernando Alvarado Tezozémoc, Crénica mexicéyotl, 1992 [c. 1600-1610], p. 9.

8 Edward Calneck, “The analysis ..., op. cit., pp. 247-250.

Cédice Aubin, Historia de la nacién mexicana. Reproduccién a todo color del

Cédice de 1576, 1963; Cédice Boturini, 1944; Histoire Mexicaine depuis 1221 jusjen

1594. Manuscrito mim. 40 del Fondo de Manuscritos Mexicanos, Biblioteca Nacional

de Francia, 1998 [c.1700], pp. 68-69; Domingo Chimalpahin, “Tercera relacisin’, en

Las ocho relaciones y el memorial de Colhuacan, vol. 1, 1998, pp-185-187.

48 Hernando Alvarado Tezoz6moc, Cronica mexicayotl, 1992, pp. 21-23.

es

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES:

Imagen 2. Rajamiento del rbol (Cédice Boturini o Tira de la Peregrinacién, p. TI).

Reproduccién autorizada por el Instituto Nacional de Antropologia e Historia.

la Tercera relaci6n de Chimalpain* registran la aparicién en medio

del desierto de unos personajes que las fuentes alfabéticas aman

“demonios” 0 mimixcoa, a quienes los aztecas esclavizan o sacri-

fican para luego cambiar su nombre por el de mexica (0 mexitin).

Alfredo Lopez Austin ha sefialado una semejanza fundamental

entre este episodio y la ruptura del arbol de Tamoanchan que,

de acuerdo con otras fuentes, se levanta en el centro del cosmos

comunicando al mundo humano con los ambitos divinos del in-

framundo y los cielos superiores. El incidente, entonces, sumado a

la repentina separacién de los aztecas y los otros grupos nahuas,

asi como la adquisicién de un nuevo nombre por parte de los az-

tecas, sugiere la renovacién del vinculo exclusivo que tenian con

su dios patrono, Huitzilopochtli. Su significado, por lo tanto, es el

refrendo de una “alianza” entre un pueblo y un dios especificos

—un fenémeno comiin en la historiografia mesoamericana.*”

* Domingo Chimalpahin, “Tercera relacién’”, en Las ocho relaciones y el memorial

de Colhuacan, vol. 1, 1998, p. 187.

© Alfredo Lépez Austin, Hombre Dios. Religién y politica en el mundo néhuatl,

45

HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO,

Es entonces este tipo de conocimiento preciso de las narra-

ciones “indigenas” del pasado precortesiano, y en general de

las fuentes de tradicién indigena que describen la cosmogonia

mesoamericana, lo que nos permite apreciar hasta qué punto al-

gunos conquistadores espafioles, como lo demuestran los frag-

mentos de Villagré revisados en paginas anteriores, aceptaron la

autoridad de las voces indigenas y Hegaron, incluso, al menos a

intuir ciertos principios generales del orden politico-simbélico de

los pueblos a los que sometieron en Mesoamérica. Podemos su-

poner, por ejemplo, que el soldado-poeta conocia més de una de

las versiones de las migraciones nahuas, que seguramente circu-

laban en forma oral, y que aun cuando las reinterpreté a su ma-

nera, confundiendo y mezclando distintos episodios de diferen-

tes versiones, alcanz6 a vislumbrar el significado de los episodios

que acabamos de discutir relativos al momento en que el grupo

migrante se divide y los mexica se separan de los ocho calpultin,

reconociendo en “el rajamiento del arbol” la institucién sobrena-

tural del orden politico-territorial que prevalecia en el centro de

México a la llegada de Hernan Cortés. Al menos esto es lo que su-

gieren las palabras del demonio que, en el relato de Villagré, pre-

ceden al incidente de la ruptura del pedazo de hierro que la vieja/

demonio llevaba a cuestas cuando se aparecié a los aztecas para

darles instrucciones de la marcha y revelarles la sefial del aguila y

la serpiente, el cual retomo parcialmente en la siguiente cita:

¢s forzoso que luego uno [de vosotros] vuelva,

y el otro siga de su estrella noble,

el prospero destino y haga asiento

(1

donde en duro y sélido pefiasco,

de cristalinas aguas bien crecido,

viéredeis una tuna estar plantada,

sobre cuyas gruesas y anchas hojas,

un Aguila caudal bella disforme,

con braveza cebando se estuviere,

1989, pp. 98-95; Alfredo Lépez Austin, Los mitos del Tlacuache. Caminos de la mi-

tologia mesoamericana, 1990, pp. 96-97.

46

INDIOS, MESTIZOS Y ESPANOLES

>

a

s a

a2 i i

a a ee ay 2

Imagen 3. Encuentro con los mimixcoa (Ciitice Boturin o Tia de a Peregrinacién, p.

IV). Reproduccién autorizada por el Instituto Nacional de Antropologia e Historia

en una gran culebra

LJ

Y con aquesta insignia memorable,

leuantaréis después de nueuas armas,

y de nueuos blasones los escudos,

y porque la cobdicia torpe vicio,

del misero adquirir suele ser causa,

de grandes disesnsiones y renzillas,

por quitaros de pleytos y debates,

serd bien sefialaros los linderos,

terminos y mojones de las tierras,

que cada qual por solo su gouierno,

a de reconocer sin que pretenda,

ninguno otro dominio mas ni menos,

de lo que aqui quedare sefialado,

y leuantando en alto los talones,

sobre las fuertes puntas afirmada,

alzé los flacos brazos poderosos,

y dando a la monstruosa carba vuelo

(1

la poderosa carga solté en vago...*

“ Gaspar de Villagré, Historia de la Nueoa México, 1992, p. 83. El énfasis en letras

negritas es mio.

47

HISTORIOGRAFIA Y SEPARATISMO ETNICO

CONCLUSIONES

A partir del ejemplo de cuatro fuentes coloniales, pictoglificas

y alfabéticas, elaboradas por conquistadores espajioles, nobles

indigenas y escribas anénimos utilizando la lengua nahuatl y la

castellana, hemos visto la importancia de contrastar fuentes de

tema y tradicién indigena y fuentes de tema y tradicién espafiola

para entender los procesos de préstamo cultural e hibridacién

que se dieron en la primera etapa de la historia novohispana.

Apoyada en este principio metodoldgico he argumentado en

otros trabajos? que en el proceso de colonizacién y conquista los

espafioles fueron receptivos a la realidad indigena y que su forma

de entender y percibir el mundo se transformé por este influjo, de

tal suerte que no se puede sostener que la penetracién espariola

en el septentrién novohispano haya estado determinada por el

peso del imaginario medieval en la conciencia de los conquista-