Arquitectura tradicional COMARC A D E L A LTO GUADIATO (CÓRDOBA , A N DA L U C Í A

- 1. ARQUITECTURA TRADICIONAL Y ENTORNO CONSTRUIDO Financian Promueven Coordinación Coordinación técnica

- 2. Comarca del Alto Guadiato CÓRDOBA, ANDALUCÍA Nieves Santiago Gala

- 3. “Los pueblos son un producto de la tierra. Se construye siempre la unidad de habitación y sus dependencias con materiales del país y según modos tradicionales, y lo hacen generalmente los mismos campesinos (…). Pero el pueblo es también un producto de la estructura social: (…) Mediante una observación atenta se puede descubrir en la fisonomía del pueblo la estructura de la sociedad rural. El pueblo en que todas las casas tienen un parecido común, donde las condiciones económicas y sociales de todos los habitantes son semejantes (…) se distingue fácilmente del pueblo heterogéneo, donde se yuxtaponen las granjas de los dueños de la tierra y las casas de los jornaleros (…)”. Pierre George, 1950

- 4. La comarca del Alto Guadiato hunde sus raíces vitales y geográficas en el humus cardinal de la historia; una historia forjada en el aroma de la leyenda, troquelada en la memoria heroica de los pueblos donde fluyen civilizaciones y culturas milenarias. Descripción de la comarca Íberos, romanos, cristianos y árabes fraguan el alma ígnea de la comarca del Alto Guadiato, convirtiéndola en símbolo permanente de diálogo, comunión y encuentro: toda una unidad plural. Nuestra comarca cumple a la perfección ese sentir comunal, que no gregario, de ser engarce de sus 23 poblaciones de ensueño, tocadas por una identidad genuina que las define y las diferencia a la vez; las aglutina y les imprime carácter, las hermana y las particulariza. Todo ello ha conformado paulatina y pródigamente la idiosincrasia de estos pueblos. En definitiva, se trata de una comarca que refleja claramente las señas de identidad de su gente, los modos y costumbres de una especial idiosincrasia y, al mismo tiempo, resalta la riqueza patrimonial. Como apuntaron algunos, nos revela la otredad de la diferencia y la unidad en la pluralidad, ejes cardinales de la riqueza cultural que desde tiempos inmemoriales distinguen con precisión y autenticidad la comarca del Alto Guadiato. Esta comarca está compuesta por veintitrés núcleos de población, encuadrados en seis términos municipales: Término municipal de Belmez: Belmez, Doña Rama, El Hoyo, Comarca del Valle del Alto Guadiato. y El Entredicho; Término Municipal de Los Blázquez: Los Blázquez; Término Municipal de Fuente Obejuna: Fuente Obejuna, El Alcornocal, Argallón, Cañada del Gamo, La Coronada, Cuenca, La Cardenchosa, Los Morenos, Navalcuervo, Ojuelos Altos, Ojuelos Bajos, Los Pánchez, Piconcillo, El Porvenir y Posadilla; Término Municipal de La Granjuela: La Granjuela; Término Municipal de Peñarroya-Pueblonuevo: Peñarroya-Pueblonuevo; y Término Municipal de Valsequillo: 41

- 5. A R Q U I T E C T U R A T R A D I C I O N A L Y E N TO R N O C O N S T R U I D O Valsequillo. Cabe mencionar que se trata de una comarca enclavada en un cruce histórico de caminos muy importante, porque pasaba la calzada romana que iba de Córdoba a Mérida, cruzando por todas nuestras sierras. En definitiva, ha sido y es protagonista de una encrucijada de caminos y vías de comunicación que han facilitado el legado patrimonial con el que hoy cuenta la comarca. Por tanto, sus 23 poblaciones están dispersas en una superficie de 1.146 km2, y distribuidas de forma no homogénea por todo este territorio. cos. Pruebas de ello son: el poblado de Sierra Palacios, el túmulo de la Fuente del Corcho, el túmulo de Cabeza de Vaca, la sepultura del Cerro del Castillo, los materiales hallados en La Retuerta, el dolmen de las Casas de Don Pedro, los dólmenes de Doña Rama I, II, III y IV, enclavados en el término municipal de Belmez; el Cerro del Peñón y el Abrigo de la Virgen, en el término municipal de Peñarroya Pueblonuevo; el Cerro de los Castillejos, el Cerro de Las Piedras, la Calaveruela, los dólmenes de Los Delgados y los dólmenes de Los Gallegos, la Horma y la Serrezuela, en el término municipal de Fuente Obejuna (Vaquerizo, 1994). La existencia de unidades topográficas de grandes posibilidades defensivas, pudiéndose destacar también la influencia de la disponibilidad de recursos hídricos, la existencia de tierras aptas para los cultivos y la abundancia de recursos mineros y metalúrgicos nos fundamentan la existencia de asentamientos calcolíticos en la zona. De la Edad del Bronce contamos con dos estudios que nos hablan de un despoblamiento general en el Norte de Córdoba y, por ende, en el Valle del Alto Guadiato. Para el periodo del Bronce final se observa de nuevo la presencia de asentamientos humanos en el Valle del Alto Guadiato, entre los que cabe citar los de los parajes del Cerro de los Castillejos, Cerro del Castillo, Sierra Palacios, la Alhondiguilla etc. Estos asentamientos servían también de control de las principales vías de comunicación entre el Valle del Guadalquivir y el Valle del Alto Guadiato. Hay que mencionar en esta etapa el tesorillo hallado en Belmez en 1933, actualmente depositado en el Museo Arqueológico Nacional. Del periodo ibérico se encuentran algunos hallazgos arqueológicos en el Cerro del Castillo de Piconcillo, y el Tesoro de Plata hallado en El Alcornocal. De la época romana, tenemos una de las evidencias más importantes la excavación de la Situación La comarca del Valle del Alto Guadiato está situada al noroeste de la provincia de Córdoba limitando con la provincia de Badajoz, al oeste, a través de la comarca de La Serena, y con las comarcas cordobesas del Valle de los Pedroches y Sierra Morena, al este y sur, respectivamente. La superficie que abarca, de 1.146 Km2, corresponde al 8,32% de territorio provincial y cuenta, según padrón municipal de habitantes a fecha 1 de enero de 2006, con 22.393 habitantes, es decir, 2,84% del total de la provincia de Córdoba en 2006. El principal eje de comunicaciones es la N432 Badajoz-Granada, que enlaza la comarca con Córdoba capital, Badajoz y Portugal. Antecedentes históricos Sus orígenes se remontan al Paleolítico Inferior; restos de este periodo se han encontrado a orillas del arroyo de San Pedro en Fuente Obejuna y en las proximidades del río Zújar en Los Blázquez. El auge de población, en el Valle del Alto Guadiato, comienza con el Calcolítico, este hecho se manifiesta tanto por la existencia de poblados como por la de sepulcros megalíti- 42

- 6. C O M A R C A D E L A LTO G U A D I A TO ( C Ó R D O B A , A N D A L U C Í A ) mina de “La Loba”, que estuvo en funcionamiento desde finales del siglo II a. de C. hasta mediados del siglo I a. de C. Situada al noroeste de la antigua Mellaria1, unos 500 m al noreste del cortijo de “La Loba” y junto a la boca de la mina se sitúa un antiguo poblado romano de esclavos que trabajaban en la misma. Por tanto, es de enorme interés para el conocimiento de la historia relacionada con la minería dentro de la comarca. Entre las ciudades que componían la provincia Bética en el Imperio Romano, se citan entre otras las de Mellaria. La provincia Bética estaba dividida a su vez en cuatro conventos: Gaditanus, Astigitanus, Hispalensis y Cordubensis. A este último convento pertenecía la ciudad de Mellaria, calificada como “municipium iuris-latini” por los emperadores flavios: Vespasiano, Tito y Domiciano (siglo I d. C.). Este nombramiento llevaba consigo una serie de privilegios, como la emisión de moneda y la mejora de sus condiciones en materia de infraestructuras: desarrollo de las vías de comunicación y sistema de abastecimiento de aguas. Es entonces cuando se construye el acueducto que todavía se conserva en alguno de sus tramos. También se han localizado en la aldea de El Hoyo (Belmez) pertenecientes a la desconocida época visigoda. Con la supremacía musulmana se potencian las comunicaciones de la zona noroeste de Córdoba, basándose fundamentalmente en las vías romanas que atravesaban la comarca. En la época de Abd al-Rahman III fue abierta una ruta muy importante para las relaciones socioeconómicas de la época que comunicaba las ciudades de Córdoba y Badajoz. El Camino de la Loma del Paredón, que circula en su mayor parte por la antigua vía romana Córduba-Emérita, registró un considerable tránsito de viajeros y mercancías entre las dos grandes ciudades de Córdoba y Mérida. Una vez conquistada la ciudad de Córdoba por Fernando III el Santo (año 1236), a mediados del mismo siglo se inicia la reconquista de la zona norte de Córdoba, estando en un principio Belmez bajo la jurisdicción de la Orden de Calatrava, y pasando a finales de siglo al Obispado de Córdoba. Posteriormente, y ya en el siglo XIV, surgen poblaciones nuevas como Fuente Obejuna, que rápidamente se convirtió en la más importante de la comarca. Peñarroya aparece por primera vez citada en textos escritos en el siglo XIII, y adscrita a Belmez, aunque pasado este siglo pasó a pertenecer a Fuente Obejuna. Tras la célebre revuelta contra el comendador de Calatrava en Fuente Obejuna, en 1476, los dos términos pasan a la jurisdicción de Córdoba. De esta época se tienen referencias de la importante presencia de la Cañada Real Soriana, que desde Extremadura atravesaba la comarca. La existencia de estas cañadas facilitó los intercambios comerciales y supuso una gran fuente de riqueza, a partir del siglo XIII y durante un par de centurias, para estas comarcas del norte de Córdoba y sur de Extremadura y La Mancha. Alcanzando la Edad Moderna, surgieron 5 aldeas segregadas de la villa de Fuente Obejuna: Los Blázquez, Esparragosa, La Granjuela, Los Prados y Valsequillo, con capital en éste. Como es notorio, tres de ellas constituyen hoy día municipios independientes de nuestra comarca. La historia contemporánea del Valle del Alto Guadiato está condicionada en gran medida por la explotación de sus recursos mineros. El origen de la minería en la comarca se remonta a la prehistoria, existiendo vestigios de esta actividad de hace 4.300 años. En el año 1778 se delata la primera mina de la comarca, a orillas del arroyo “La Hontanilla”, que quedaría abandonada tras dos años de explotación. En 1790 se reanuda la actividad bajo el patrocinio del Estado, pero no será hasta bien entrado el siglo XIX cuando la minería comience su verdadero auge en la cuenca del Alto Guadiato. A mediados de siglo XIX, en plena fiebre minera, se registran en la zona numerosas minas 43

- 7. A R Q U I T E C T U R A T R A D I C I O N A L Y E N TO R N O C O N S T R U I D O particulares, propiedad de sociedades nacionales y extranjeras, de entre las que destacan la Constancia Madrileña y la Sociedad Carbonera Española de Belmez y Espiel y la fusión Carbonífera y Metalúrgica de Belmez y Espiel, que en pocos años absorberá a casi todas las existentes. En 1881 se crea en París la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya (SMMP) para complementar a la belmezana, ubicándose las nuevas instalaciones junto a la estación de trenes de Peñarroya y dando lugar a lo que sería el importante cerco industrial, cuya actividad perdurará hasta finales de la década de 1960. En 1893 las dos empresas galas se fusionan conservando el nombre de Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya, e iniciando una serie de adquisiciones que la preparan para el monopolio de los carbones del sur de España. En definitiva el auge económico y demográfico permite que Peñarroya y Pueblonuevo alcancen su máximo esplendor en estos años y trae consigo importantes cambios, no sólo en el paisaje geográfico y arquitectónico, sino incluso en los modos de vida y las condiciones sociales y políticas de la comarca. Estas poblaciones alcanzan su máximo histórico en 1940, superando los 60.000 habitantes. No obstante, el declive económico y social comienza a ser un hecho irreversible con el desvío de los intereses de la SMMP hacia otras áreas geográficas. A partir de estos años, el sector entra en una profunda crisis que llega a nuestros días debido al profundo cambio experimentado en la estructura del sector energético, que traduce la creciente demanda de energía más limpia como el gas y la electricidad. A pesar del declive económico y demográfico, la actividad minera de la cuenca continúa a través de la empresa Promotora de Minas de Carbón S.A. (PMC) y dos compañías públicas creadas al efecto, en 1961: ENCASUR (Empresa Nacional Carbonífera del Sur), creada por decreto de la Presidencia de Gobierno de 9 de marzo, y ENECO (Empresa Nacional Eléctrica de Córdoba, ambas integradas en el grupo INI. Con la crisis iniciada después de la Guerra Civil se inicia el retroceso de las explotaciones de carbón, que culminó en los años 70 con el cierre del complejo industrial de PeñarroyaPueblonuevo. En la última década, la crisis del sector se agudiza en la comarca con el consiguiente aumento de la emigración de los habitantes hacia otras zonas. Medio físico La Comarca del Valle del Alto Guadiato ostenta una configuración orográfica desigual, puesto que en su perfil altimétrico al lado de algunas extensas llanuras aparecen alineaciones montañosas, si bien de altitud reducida e inferior a los 800 m. La estructura fisiográfica fundamental es el Valle del río Guadiato, que discurre encajado a lo largo de un sinclinal generado en la Era Paleozoica, Periodo Carbonífero, hace 345 millones de años, y cuya cuenca pertenece a la Cuenca del Guadalquivir. La parte más profunda de este Valle es la que cuenta con pendientes más suaves y, normalmente, con las tierras de mayor calidad agrícola. Hay otra zona de penillanura, al norte y noroeste de la comarca y en la frontera con la provincia de Badajoz, que vierte sus aguas, directamente o por medio de arroyos, al río Zújar, perteneciente a la Cuenca del Guadiana. Geológicamente, el Valle del Guadiato en su mayor parte pertenece a la formación que se denomina Ossa Morena. Entre las rocas afloran calizas, dolomías, granitos, pizarras y, con frecuencia, cajas de hulla y otros minerales carboníferos. En su parte más meridional existe otro tipo de formación geológica. Se trata de materiales sedimentarios, fundamentalmente terrígenos (arvensis y lutitas) con un grado de metamorfismo muy bajo (Módulo de Promoción y Desarrollo Sierra Morena de Córdoba, 1996). También en la zona se hallan 44

- 8. C O M A R C A D E L A LTO G U A D I A TO ( C Ó R D O B A , A N D A L U C Í A ) yacimientos geológicos de interés científico con un gran valor paisajístico, como son la Cueva de la Osa en Peñarroya Pueblonuevo, o la estructura rodding sobre pizarras en las proximidades de la aldea de Argallón (Fuente Obejuna). Los suelos más representativos del Valle del Alto Guadiato son los denominados Suelos Rojos o Tierras Pardas Meridionales sobre pizarras, esquistos, cuarcitas, calizas, etc. En las zonas más llanas aparecen suelos profundos bien desarrollados de carácter arcilloso y buena capacidad de producción. Estos tipos de suelos están presentes en todos los términos municipales de la Comarca. Por el contrario, en zonas accidentadas, los suelos son ácidos, superficiales y pedregosos y poseen escaso potencial productivo. Asimismo, existen suelos de Vega formados en las zonas más llanas de Peñarroya-Pueblonuevo, Belmez, Fuente Obejuna y La Granjuela, que están constituidos por aporte de tierras pardas; se trata de suelos relativamente profundos, franco-arenosos, de PH neutro, no calizos y, en muchas áreas, pedregosos. En cuanto al clima, la gran variación en el relieve de la parte norte de la provincia de Córdoba constata la existencia de un microclima especial que engloba la casi totalidad de la comarca del Valle del Alto Guadiato, caracterizado por presentar temperaturas más benignas, menor periodo de heladas y una mayor pluviometría, lo que induce a un mayor bienestar climático y una mayor potencialidad agrícola. Puede definirse, en general, como clima Mediterráneo Subtropical. Desde el punto de vista humano, el bienestar climático (cuando la temperatura se mantiene entre 15 y 25 ºC) alcanza su mayor amplitud en los meses de marzo a mayo, pasando en este último al calor moderado en las horas centrales del día, que son ya en junio y julio de calor extremado. Septiembre y octubre presentan el suave periodo de otoño que da luego paso al periodo frío, que se inicia en noviembre y se extiende hasta final de febrero. En invierno se produce un fuerte enfriamiento y frecuentes heladas, con importantes inversiones térmicas en los valles donde se acumula aire frío, transcurriendo la estación de heladas desde diciembre a marzo, periodo en que la temperatura media da las mínimas absolutas por debajo de los 2 ºC. Los vientos más frecuentes son los de componente SW y W, que suavizan la temperatura en cualquier época del año; los de componente N y E son de mayor frecuencia a finales de la estación otoñal, siendo el de componente Norte seco y frío y el de componente Este más cálido; los de componente S son los menos frecuentes, caracterizados por ser secos. En cuanto a la calidad y potabilidad de las aguas, según los datos que suministra el Plan Hidrológico de la Cuenca del Guadalquivir, ésta es buena y apta para el abastecimiento domiciliario. Según ese mismo documento, en la Comarca no cabe esperar la presencia de recursos hídricos subterráneos de gran importancia. Medio biótico El paisaje vegetal representativo de la comarca está formado fundamentalmente por vegetación del tipo xeromediterránea, de bosques esclerófilos de encinas (Quercus rotundifolia), alcornoques (Quercus suber) y quejigos (Quercus faginea) acompañados de un matorral de coscojas (Quercus coccifera), enebros (Juniperus oxycedrus), aladiernos (Pistacia terebynthus), lentiscos (Pistacia lentiscus), madroños (Arbutus unedo), etc. La mayor parte de la comarca está ocupada por encinares y también es frecuente el adehesado (López et al., 1991). A estos valores ambientales hay que añadir la importancia de los valores paisajísticos al tratarse de una elevación sobre la penillanura de Los Pedroches, lo que les confiere posibilidades de aprovecha- 45

- 9. A R Q U I T E C T U R A T R A D I C I O N A L Y E N TO R N O C O N S T R U I D O miento de cara al Turismo Rural y Cinegético. Ejemplos de estas zonas son: Sierra Trapera, Sierra del Cambrón, Sierra de los Perules y la Noria, Sierra del Ducado, Sierra de la Grana, Sierra de Gata, Cerro de las Víboras y el Cerro Quemado. Con referencia a la fauna, hay que destacar la riqueza de la fauna cinegética, principalmente ciervo (Cervus elaphus), jabalí (Sus scrofa), perdiz roja (Alectoris rufa), y conejo (Oryctolagus cuniculus), que configuran un potencial económico escasamente valorado y aún menos desarrollado. Existen especies de gran interés, algunas de ellas estrictamente protegidas, que deben ser preservadas por su alto valor ecológico, como son elanio azul (Elanus caeruleus), aguilucho lagunero (Circus aeroginosus), grulla común (Grus grus), avutarda (Otis tarda), azor (Accipiter gentilis), águila culebrera (Circaetus gallicus), águila perdicera (Hieraetus fasciatus), águila real (Aquila chrysaetos), buitre negro (Aegypius monachus), buitre leonado (Gyps fulvus), alimoche (Neophron pernocterus), porrón común (Aythya ferina), garceta común (Egretta garcetta), ánade silbón (Anas penelope), ánade friso (Anas strepera), ánsar común (Anser anser), cigüeña negra (Ciconia nigra), garza imperial (Ardea purpurea), avetorillo (Isobrychus minutus), somormujo lavanco (Podiceps cristatus), comadreja (Mustela nivalis), turón común (Putorius putorius), garduña (Martes foina), nutria común (Lutra lutra), lobo (Canis lupus), meloncillo (Herpestes ichneumón), gineta (Genetta genetta) y gato montés (Felis sylvestris), etc. La riqueza y variedad de la flora y fauna del ecosistema de la dehesa es un patrimonio fundamental del Valle del Alto Guadiato. según cifras de los distintos censos municipales, con 22.393 habitantes, lo que representa en torno al 3% de la población de la provincia. La densidad media de la población comarcal, 19,54 hab/km2, es una de las más bajas de todas las comarcas cordobesas tras la de la Sierra Morena cordobesa y la de Los Pedroches. Hay que decir, además, que hoy viven en la zona poco más de la mitad de los vecinos que lo hacían en los años 60, destacando concretamente los municipios de Fuente Obejuna, PeñarroyaPueblonuevo y Valsequillo, donde residen menos de un cincuenta por ciento de personas que hace cuarenta y cinco años. Un factor importante de la comarca es su índice de ruralidad (el 46,19% de la población vive en municipios menores de 10.000 habitantes). Hay que puntualizar que, de los 23 núcleos de población, sólo Peñarroya-Pueblonuevo tiene una población de más de 10.000, aunque ocupa el 5% del territorio comarcal. En la distribución de núcleos de población según el número de habitantes, es importante resaltar que de los 23 núcleos de población que componen la comarca del Valle del Alto Guadiato, 18 poseen menos de 500 habitantes. Sólo 3 núcleos de población tienen más de 1.000 habitantes. Por lo tanto, al índice de ruralidad hay que añadir una gran dispersión de la población en la comarca. El envejecimiento de la población y el permanente éxodo rural que afecta a la comarca se deja sentir de forma especial en las aldeas, que han visto cómo su población ha disminuido de forma paulatina, quedando una población de edad avanzada, llegando incluso al despoblamiento total, como ha ocurrido con la antigua aldea de Obatón. Sectores económicos Demografía La distribución de los 5.682 activos laborales de la comarca la mostramos en el gráfico de la siguiente página. La comarca del Alto Guadiato ha sufrido una evolución regresiva. Actualmente cuenta, 46

- 10. C O M A R C A D E L A LTO G U A D I A TO ( C Ó R D O B A , A N D A L U C Í A ) En cuanto al sector empresarial, apenas el 5% de la población ocupada son empresarios, debido, fundamentalmente, a la falta de una cultura empresarial y a la escasa información/ formación de los habitantes de la comarca. Actividades económicas Agricultura Es uno de los pilares sobre los que se ha asentado la economía de la comarca del Alto Guadiato. Históricamente la producción de cultivos herbáceos extensivos ha sido de gran importancia. En la actualidad, aproximadamente la mitad de la superficie agraria útil de la comarca se destina a estos cultivos. Los cultivos con mayor implantación son los cereales, como el trigo (que predomina sobre el resto), la cebada, avena y tranquilón y escaña. Las zonas de regadío se reducen casi prácticamente al término municipal de Belmez, situadas en las cercanías del embalse de Sierra Boyera. El olivar es un cultivo en auge relegado a zonas agrícolas pedregosas y con pendientes, donde se hace difícil otros aprovechamientos agrícolas. Suelen ser explotaciones pequeñas, que oscilan entre las dos y las ocho hectáreas, siendo los municipios más representativos los de Fuente Obejuna, Belmez, Los Blázquez y La Granjuela. Se ha producido en los últimos años un aumento de la superficie dedicada al olivo, debido a las circunstancias favorables en las que se halla el mercado de aceite. En cuanto al tamaño de las explotaciones, éste es muy dispar, predominando las de pequeña dimensión, y las fincas medianas-grandes. Aproximadamente, menos de la mitad de las explotaciones no sobrepasan las 5 hectáreas, mientras que un 25% tiene más de 50 hectáreas. El régimen de tenencia de la tierra que predomina es el de propiedad, mientras que el arrendamiento apenas llega al 20%, debido a la baja rentabilidad de las explotaciones que hace prácticamente imposible generar el exce- Fuente: IEA, 1991. El sector servicios es el que emplea a un mayor número de la población ocupada de la comarca, un 31%, seguido de la industria extractiva. En el sector de la industria extractiva hay que matizar que el 70% de los trabajadores ocupados en este sector pertenecen al municipio de Peñarroya-Pueblonuevo, aunque dicha actividad no es la principal de dicho municipio. Peñarroya-Pueblonuevo ha sido durante años la capitalidad de la comarca, por lo que el sector servicios es el fundamental en este municipio, al igual que en Fuente Obejuna, Valsequillo y Belmez. Por su parte el sector primario, siendo un sector fundamental para la comarca, no ocupa a un importante número de población, suponiendo el 11% de la población ocupada. El tejido industrial de la comarca, que se analiza posteriormente, está distribuido en pequeñas y medianas empresas, salvo ENCASUR (Empresa Nacional Carbonífera del Sur), con un número muy reducido de trabajadores. Existe una gran desigualdad en cuanto a la distribución de la población ocupada por sexo. El 79,15% de la población ocupada es masculina. La población femenina ocupada –20,85%– se encuentra distribuida en dos sectores: servicios (donde alcanzan el 58,64% de la población ocupada de este sector) y el comercio y la hostelería (69,51% respecto de la población masculina). 47

- 11. A R Q U I T E C T U R A T R A D I C I O N A L Y E N TO R N O C O N S T R U I D O dente necesario para poder remunerar al titular de la tierra, por un lado, y al arrendatario de la misma por otro. La agricultura ecológica de nuestra dehesa es hoy una alternativa al modelo intensivo de producción, cuyo principal objetivo sería la obtención de alimentos de gran calidad respetando el medio ambiente y conservando la fertilidad de la tierra, con el ganado existente en la comarca, mediante la óptima utilización de los recursos y sin el empleo de productos químicos de síntesis tanto en la producción, como en la transformación y comercialización. En la comarca abundan plantas medicinales y aromáticas para uso farmacéutico, dietético y sector de perfumería, que están siendo estudiadas en la actualidad como otro recurso endógeno susceptible de ser rentabilizado. Existe una gran variedad de especies medicinales, como son: enebro, chumbera, poleo, agracejo, hinojo, moral, rosal silvestre, zarzaparrilla, avena, abrojos, cardo corredor, trébol del prado, verónica, achicoria, espino albar, amapola eucalipto, aulaga, primavera, tomillo, girasol, peonía, romero, rusco, sauce, cantuesco, malva silvestre, lantén, caléndula, hierba de santiago, morera blanca, digital, adelfa estramonio y garbancillo. Igualmente, existe gran variedad de setas y espárragos. principal es la Ibérica: una raza autóctona española, criada y engordada en régimen extensivo, en libertad, en un entorno natural y ecológico como es la dehesa, aprovechando sus pastos y la bellota. Por su especificidad racial, peculiar manejo y su aptitud gastronómica extraordinaria, se convierte en algo distinto a cualquiera de sus semejantes en la especie. Sector apícola La apicultura influye de manera importante sobre la estructura socioeconómica de cualquier territorio, al aprovecharse los recursos de la naturaleza, obteniéndose productos de gran calidad, que reportan beneficios al apicultor y aumentan la capacidad productiva de la naturaleza debido a la labor polinizadora de las abejas. Actualmente, sólo se está cosechando miel y polen. La producción media de miel de los apicultores residentes en la comarca es baja frente a los valores máximos, medios y mínimos de miel monofloral y multifloral de otras zonas, sin existir una comercialización de la misma, tan sólo a mayoristas o de forma directa. Actividad cinegética La riqueza cinegética de esta comarca ha representado desde tiempo inmemorial un rico patrimonio rural. En los últimos años la caza menor en la Comarca (de perdiz roja, paloma, tórtola, zorzales, conejos y liebres) ha disminuido de forma alarmante, debido a la sequía padecida, a la proliferación de ciertas enfermedades que han afectado, sobre todo, al conejo (neumonía hemorrágica vírica), repercutiendo en todo el ecosistema, obligando a los depredadores a atacar a otras especies de caza menor, además de ser significativo el crecimiento cuantitativo del número de estos predadores (en opinión de algunos cazadores). En caza mayor no parece haber existido un descenso significativo en el número de animales cazables, ciervos y jabalíes. Ganadería La actividad ganadera tiene una marcada implantación en la comarca, siendo la ganadería extensiva de ovino y porcino uno de los puntos fuertes. En los últimos años han aumentado las cabezas de ganado ovino en la comarca y pertenecen a la raza merino y sus cruces (merino precoz), utilizadas casi exclusivamente para producción de carne, al haber caído el precio de la lana. También el ganado caprino ha desarrollado este aumento, de carácter cárnico y raza Serrana. El ganado porcino ha experimentado un notable ascenso en los últimos años. La raza 48

- 12. C O M A R C A D E L A LTO G U A D I A TO ( C Ó R D O B A , A N D A L U C Í A ) La importancia de este sector radica en que todos los términos municipales de la comarca presentan superficie acotada, pudiéndose practicar el ocio cinegético en los numerosos cotos repartidos. La mayor parte de los cotos se encuentran en Fuente Obejuna y sus núcleos urbanos, seguidos en su número por los de Belmez, Valsequillo y Los Blázquez, siendo menores los cotos de Peñarroya-Pueblonuevo y La Granjuela, por tener menos extensión superficial estos municipios. Esta comarca minera ha estado supeditada a las necesidades de su actividad casi única, minería, quedándose al margen de los ejes de crecimiento económico de la región y aislándose de la situación de competitividad que exige la economía moderna. Además, ha originado algunas zonas con un paisaje desolador, escombreras y cielos abiertos no restaurados, que configuran parte de la superficie de los términos de Belmez y Peñarroya-Pueblonuevo principalmente, a lo que hay que añadir las ruinas de todas las fábricas existentes en el Cerco Industrial de esta última que fueron tan importantes y tanta riqueza generaron para la comarca en el pasado. Sector agroalimentario En la comarca del Alto Guadiato la industria agroalimentaria siempre ha jugado un papel secundario, siendo la base económica esencialmente minera. De aquí se deduce que, pese a contar con importantes recursos naturales, éstos sean muy poco conocidos y valorados por sus habitantes, lo que deriva en una industria agroalimentaria escasamente desarrollada. Entre la industria desarrollada se encuentra la de fabricación de embutidos y secadero de jamones y la industria quesera. Dentro de las industrias agroalimentarias de la comarca hay que hacer referencia a las cooperativas olivareras, nombradas aparte por su carácter diferenciador con el resto de las agroalimentarias. Industria, comercio y construcción El sector industrial ha vivido prácticamente paralelo al de la minería, creándose industrias que dieran servicios y necesitaran a ésta. En la comarca existen numerosas empresas que se dedican al transporte de mercancías por carretera. Destacan también las pequeñas industrias del metal, agroalimentaria, madera, mobiliarios, materiales de construcción y textil. Este sector se caracteriza por tener pequeñas empresas, principalmente de carácter familiar y tradicional. Organización del espacio urbano y rural en la Comarca del Alto Guadiato Minería La actividad minera, que surge principalmente a finales de la segunda mitad del siglo XIX, trae a la comarca un auge económico y demográfico que arrastra consigo importantes y numerosos cambios, en el paisaje geográfico, en los modos de vida y costumbres, y en las condiciones sociales y políticas de la comarca. A pesar de ello, la situación actual de la minería en la Comarca es desoladora, no sólo ha disminuido la producción en la cuenca, sino que desde finales de los años 1960 la plantilla se ha ido reduciendo paulatinamente, hasta caer en picado a partir del año 1997. La organización del espacio urbano de esta comarca es fruto de la adaptación del hombre al medio. Así, la continuación durante centurias de actividades vernáculas ha dado como resultado una comarca rica en numerosas evidencias de marcado carácter tradicional. Estos testimonios, dispersos por toda la extensa geografía comarcal, son más abundantes allí donde la explotación del medio ha sido más fuerte. En el Alto Guadiato encontramos una comarca homogénea extensa, con núcleos de población (pueblos y aldeas) en proporcionada 49

- 13. A R Q U I T E C T U R A T R A D I C I O N A L Y E N TO R N O C O N S T R U I D O dispersión a lo largo de toda su geografía. Las aldeas o pedanías de los pueblos se encuentran diseminadas en la comarca pero con un radio de dispersión muy cercano, y el resto de núcleos de mayor población los encontramos algo más alejados unos de otros, siendo el mayor radio de alejamiento de 23 km. Por tanto, el pueblo es el núcleo poblacional de la comarca por excelencia. Seguidamente la aldea, o núcleo de población de pocos habitantes, es la segunda modalidad de poblamiento que encontraremos, y base de todo pueblo actual. Como ya se ha adelantado, el hábitat de esta comarca nos ofrece las directrices básicas de organización urbana que se han desarrollado en nuestra comarca. Así, cada pueblo o aldea encuentra su origen en el enclave de una gran cortijada o cortijo, cabecera de una gran explotación o finca de tierras. La inicial construcción de ésta daba cobijo a todos los jornaleros que explotaban las tierras, además de los propietarios de la misma. Se pretendía que los trabajadores se asentasen lo más cerca posible de su trabajo. A partir de ahí, estos pequeños asentamientos humanos crecen a medida que crece la necesidad de explotación de las fincas y así se iban formando las concentraciones humanas. La dispersión territorial de los distintos núcleos de población queda justificada también por la situación geográfica central de las grandes extensiones de tierra o fincas que había que explotar. No podemos continuar sin antes explicar que los grandes núcleos de población de la comarca, tanto histórica como actualmente, han sido: Fuente Obejuna, Belmez y PeñarroyaPueblonuevo. El resto de pueblos que la componen han sido hasta el siglo XIX aldeas o pedanías de Fuente Obejuna que, luego, con el tiempo, se han ido constituyendo como villas y emancipándose como entidades locales autónomas. Así sucedió con La Granjuela, Los Blázquez y Valsequillo, los restantes 3 pueblos que componen la comarca. Belmez o Fuente Obejuna remontan sus orígenes a tiempos incalculables. Así, por ejemplo, Fuente Obejuna data la presencia humana desde el Paleolítico Inferior, pero su actual configuración urbana era ya citada, por primera vez, en el año 1315, con Enrique II. Son pueblos históricamente multiculturales que, a pesar de estar aderezados pacientemente por el devenir de los siglos, arquitectónicamente han sabido conservar algunas de sus joyas y, posteriormente, se han visto poco afectados por la Guerra Civil. El término municipal de Belmez también tiene huellas de la existencia de grupos humanos pertenecientes al Neolítico. Sin embargo, de su actual localidad no se tiene mención alguna hasta el siglo XIII, siendo ésta reducida a su Castillo de Viandar. La historia de Belmez ha estado íntimamente conectada con la de Fuente Obejuna. Peñarroya-Pueblonuevo también tiene señales de posibles asentamientos humanos en su término municipal remontados al Calcolítico Final. No será hasta el siglo XVI cuando Peñarroya adquiere cierta relevancia histórica y se define como núcleo de población dependiente de la jurisdicción de Belmez. Como ya hemos señalado, en cuanto a los núcleos de población más pequeños, sitúan sus umbrales en épocas conmensurables y nacen a raíz de asentamientos humanos en enormes cortijos de la cercana Fuente Obejuna, pertenecientes a familias de terratenientes. Así, en el caso del pueblo de Los Blázquez, nacido como un cortijo del siglo XV, le otorgaron su nombre en honor a Velázquez o Blázquez, en relación con el apellido de los propietarios del mismo. La Granjuela sitúa su origen a partir de otro cortijo de la gran Villa de Fuente Obejuna. Y es que Fuente Obejuna es la capital del Guadiato y ha sido el núcleo social de mayor relevancia a partir de la Edad Moderna, convirtiéndose así en referencia urbana de todos los pueblos y aldeas que orbitan en su entorno y dependen administrativamente de ella. 50

- 14. C O M A R C A D E L A LTO G U A D I A TO ( C Ó R D O B A , A N D A L U C Í A ) Del mismo modo, originariamente, Valsequillo fue una venta que data del siglo XV. Tanto unas como otras, pasaron a transformarse en pequeñas aldeas, en un primer momento, y posteriormente se culminaron como pueblos independientes. En definitiva, las cortijadas son el punto de partida de la mayoría de los pueblos de nuestra comarca. La concentración de población para la explotación de unas tierras hizo que el número de habitantes creciera, se formara un pequeño núcleo poblacional y se llegaran a fraguar como aldeas o pequeños pueblos. Curiosamente, estas cortijadas contaban con unas ermitas que prestaban servicio espiritual a sus habitantes y, en algunos casos, llegaron a delimitar los distintos términos municipales, a modo de verdaderos símbolos de separación. En ocasiones, estas ermitas agrupaban distintas aldeas en función de la proximidad, de manera que los habitantes de las distintas aldeas tenían su punto de encuentro en la misma ermita donde escuchaban misa. Antiguamente, el número de aldeas de la comarca ascendía a un total de 52. Con los vaivenes socioeconómicos de los siglos XVII y XVIII y la crisis demográfica de mediados del XVIII, el número de aldeas se vio reducido a la mitad, subsistiendo sólo aquellas aldeas que aguantaron el descenso demográfico y económico. Actualmente sobreviven 17 aldeas en toda nuestra comarca, de las cuales 2 de ellas son la excepción de la comarca en cuanto a sus orígenes; así son Posadilla y El Porvenir. Posadilla es la única aldea que encontramos aparecida con anterioridad al siglo XVI, debido a la persecución que sufre la población judía de Córdoba en 1495, donde constituirían una especie de propiedad comunal y explotación conjunta. Y El Porvenir de la Industria es muy posterior y aparece como consecuencia del auge minero del término a finales del siglo XIX. A pesar de ello, la Guerra Civil provocó grandes estragos en algunos pueblos de la co- marca, viéndose gran parte de ellos reconstruidos en la posguerra. Pero esta reconstrucción, en la mayoría de los casos, ha sido copia fiel de la arquitectura y organización urbana tradicional característica de la comarca. Pueblos como: La Granjuela, Valsequillo y Los Blázquez fueron villas afectadas, en mayor y menor medida respectivamente, durante la Guerra Civil; sin embargo, sus fisonomías desprenden el estilo de la villa tal como eran, a pesar de su reconstrucción. La organización urbana de los pueblos de esta comarca responde a varios aspectos: por una parte las actividades de producción y/o pilares básicos económicos es un factor determinante para el conjunto urbano final. En los pueblos capitales de la comarca es donde se aglutinaban las instituciones administrativas, políticas, jurídicas… donde vivían tanto la clase más acaudalada (familias nobiliarias) como los comerciantes, pequeños propietarios de tierra, o jornaleros… Por ello la organización urbana de los pueblos responde, también, al ordenamiento de esta reciprocidad de clases sociolaborales de distinta idiosincrasia. Como ya hemos adelantado, actualmente los 23 núcleos de población que componen la comarca responden a una planimetría urbana muy parecida, con algunas excepciones provocadas por la significativa influencia que ha tenido el sector minero en municipios como Peñarroya-Pueblonuevo. En general, los pueblos de esta comarca son asentamientos, en algunos casos estratégicos (como Belmez y Fuente Obejuna), sobre valles, colinas u otro tipo de accidentes geográficos, que se desarrollan en torno a una plaza unida a una iglesia o parroquia, a partir de la cual podemos encontrar las distintas calles y calzadas que conforman los pueblos. Por tanto, la planimetría del casco antiguo de estos pueblos se estructura a partir de esa plaza principal, presidida por una iglesia, parroquia o ermita, de donde parten las calles 51

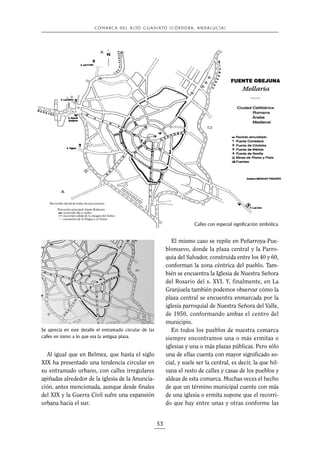

- 15. A R Q U I T E C T U R A T R A D I C I O N A L Y E N TO R N O C O N S T R U I D O Vista aérea del pueblo de Fuente Obejuna. Plaza Lope de Vega junto a la Parroquia de Nuestra Señora del Castillo (Fuente Obejuna). principales que vertebran y enlazan el resto de calles secundarias. El hábitat y la forma de vida de esta comarca ofrece respuesta en su urbanismo, así, el hecho de que los pueblos nazcan a partir de la centralidad de una cortijada, debido a la necesidad de trabajo en el campo, ya nos adelanta la organización actual, teniendo también como punto central la plaza o iglesia a partir de la cual se desarrolla el resto del pueblo. Así, por ejemplo, el pueblo de Fuente Obejuna (referencia ejemplar de la arquitectura tradicional y organización urbana de esta comarca) se asienta sobre una colina, coronada en la cúspide por el templo gótico erigido en el último cuarto del s. XV, la Parroquia de Nuestra Señora del Castillo, advocación que constituye una clara referencia a la fortaleza que precedió al templo. Lo podemos apreciar perfectamente en la fotografía aérea del pueblo. También podemos apreciar cómo se empiezan a distribuir y estructurar las calles mellarienses2 a partir de esa plaza y su parroquia. Del mismo modo sucede en el resto de pueblos de la comarca, así, por ejemplo, en Belmez, la Plaza, junto a la Parroquia de la Anunciación, de origen medieval y torre mudéjar de color rojo, conforman la zona cero o zona céntrica del municipio a partir de la cual se desarrollan el resto de casas y calles del pueblo. En Los Blázquez es la inmensa Plaza de la Constitu- ción, junto a la posterior iglesia neobarroca de Nuestra Señora del Rosario. Valsequillo se entrama entre su, también llamada, Plaza de la Constitución hasta el recorrido que lleva a la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, de los años cincuenta, que mezcla un estilo neoclásico, en su interior, y portada exterior neobarroca. Como se puede ir concluyendo, en la comarca del Alto Guadiato la importancia de lugares o espacios públicos tanto abiertos (como son las plazas y calles), como cerrados (en el caso de las iglesias, parroquias o ermitas) tienen un papel fundamental ya en el entramado mismo de las calles de los pueblos. Además, la dirección de crecimiento urbano les viene marcada por determinados antecedentes históricos. Así, continuando con Fuente Obejuna, si observamos la trama de calles desde una fotografía aérea, podemos apreciar perfectamente cómo la planimetría del casco urbano responde a la forma circular de las antiguas murallas de defensa que existían en el pueblo. La forma en que se van abriendo las calles responde a círculos concéntricos que van desde la plaza central hasta las zonas periféricas o afueras de los pueblos y aldeas, señalando notoriamente la jerarquización de clases sociales. Así, en las zonas céntricas (incluso a veces más elevadas en altitud) del pueblo se concentran las clases más pudientes, quedando las zonas periféricas para las clases más bajas o más humildes. 52

- 16. C O M A R C A D E L A LTO G U A D I A TO ( C Ó R D O B A , A N D A L U C Í A ) Calles con especial significación simbólica. El mismo caso se repite en Peñarroya-Pueblonuevo, donde la plaza central y la Parroquia del Salvador, construida entre los 40 y 60, conforman la zona céntrica del pueblo. También se encuentra la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario del s. XVI. Y, finalmente, en La Granjuela también podemos observar cómo la plaza central se encuentra enmarcada por la iglesia parroquial de Nuestra Señora del Valle, de 1950, conformando ambas el centro del municipio. En todos los pueblos de nuestra comarca siempre encontramos una o más ermitas o iglesias y una o más plazas públicas. Pero sólo una de ellas cuenta con mayor significado social, y suele ser la central, es decir, la que hilvana el resto de calles y casas de los pueblos y aldeas de esta comarca. Muchas veces el hecho de que un término municipal cuente con más de una iglesia o ermita supone que el recorrido que hay entre unas y otras conforme las Se aprecia en este detalle el entramado circular de las calles en torno a lo que era la antigua plaza. Al igual que en Belmez, que hasta el siglo XIX ha presentado una tendencia circular en su entramado urbano, con calles irregulares apiñadas alrededor de la iglesia de la Anunciación, antes mencionada, aunque desde finales del XIX y la Guerra Civil sufre una expansión urbana hacia el sur. 53

- 17. A R Q U I T E C T U R A T R A D I C I O N A L Y E N TO R N O C O N S T R U I D O vías urbanas cardinales. Por ende, son verdaderos cardus y decumanus romanos, en el sentido social y delimitador que éstos tenían, es decir, las arterias principales de los pueblos. La existencia de otras plazas dentro del casco urbano es referencia de pequeños barrios o subzonas con identificadores propios dentro del mismo pueblo. Así, los distintos sectores de un mismo pueblo pueden tener su propia plaza de referencia distinta a la plaza céntrica del pueblo, que será la referencia común-general de todos los habitantes por igual. En definitiva, en los pueblos del Alto Guadiato existen calles principales y calles secundarias. Las calles principales son las calles donde, normalmente, el movimiento social diario es mayor que en el resto de vías urbanas; donde se encuentran situados los diversos espacios abiertos y cerrados más antiguos y de mayor interés; donde antiguamente solían vivir familias más acomodadas (actualmente esta diferencia no es tan clara); son de obligado recorrido para ferias, fiestas y procesiones. Además, también se plantean como escenario de la mayoría de los eventos acaecidos en el pueblo. Los grandes núcleos de población de la comarca se encuentran poco dispersos, a excepción de sus aldeas que, a pesar de estar muy unidas geográficamente, constituyen núcleos de población diseminados. El resto del territorio rural construido (cortijadas, abrevaderos, fuentes, pilas, pozos, norias de agua, ermitas…), se encuentra disipado en las periferias de cada población o en las fincas y/o parcelas de tierra colindantes pertenecientes en todo momento a cada uno de los términos municipales. A modo de conclusión, recordar que tanto la organización urbana y rural, como el hábitat de la comarca del Alto Guadiato es toda una expresión de las posibilidades económicas de estas tierras, influenciadas por unos antecedentes histórico-culturales que le han impreso su particular impronta a los espacios construi- dos. Por ello, su organización es tal cual se la describimos: son pueblos blancos originados remotamente por la necesidad de explotación de tierras vírgenes heredadas por familias acomodadas. Urbanamente, planificados en torno a una plaza o ermita céntrica, de la cual parten las vías o calles principales vertebradas por callejones o arterias secundarias y, en ocasiones, de reducidas dimensiones. Sus viviendas, de fachadas encaladas, se organizan consecutivamente a lo largo de largas y angostas calles, pegadas unas a otras a pesar de la diferencia de altitud que se da. Tanto las formas de vida como el urbanismo de estos pueblos denotan claramente la base económica de subsistencia que se ha arrastrado desde hace muchos años. Como ya se ha indicado, básicamente es una economía agrícola y ganadera, y hasta hace 40 años, minera. Junto a esto, su paisaje de dehesa y campiña nos corrobora también su economía. Esto quiere decir que su humilde gente trabajaba en el campo y dormía en el pueblo, a excepción de las mujeres, que en algunos casos han ejercido de amas de casa (porque en otros tiempos de crisis han salido también al campo a trabajar). Todo esto acompañado de un clima más bien caluroso, el resultado son nuestros pueblos que muestran sencillez desde la primera mirada: con frecuencia de espacios abiertos de sociabilidad para el fomento de las relaciones entre vecinos tras las duras jornadas de trabajo; construcciones técnicamente sencillas, encaladas y a base de materiales autóctonos (tierra/barro y piedras); viviendas de considerables dimensiones para solazar el caluroso verano, así como el frío invierno. Por ello, también la orientación de sus espacios es hacia la salida del sol, sureste, también, conocida como “a mediodía”. Se puede decir que la comunicación y el estado de carreteras o caminos de la comarca son buenas. A nivel interno, existen carreteras de enlace entre unos pueblos y otros, así como algunos de sus antiguos caminos de herradu- 54

- 18. C O M A R C A D E L A LTO G U A D I A TO ( C Ó R D O B A , A N D A L U C Í A ) ras, e incluso vías pecuarias utilizadas como itinerarios por donde tradicionalmente ha venido discurriendo el tránsito del ganado. Constituyen un importante patrimonio, tanto rural como cultural, que nos mantiene vivo el recuerdo de un oficio que ha marcado la forma de vida de la comarca. Muchos de esos cordeles, veredas o cañadas aún podemos transitarlos, a diferencia de otros que se encuentran prácticamente desaparecidos o inaccesibles puesto que han sido apropiados por las fincas privadas contiguas. En el caso de las aldeas de nuestra comarca, todas se encuentran comunicadas por sus antiguos caminos de herradura. Estos caminos también unen las aldeas con los núcleos poblacionales más grandes de la comarca, como han sido y son Fuente Obejuna, Peñarroya-Pueblonuevo y Belmez. Actualmente, muchos de estos caminos están ya prohibidos, y el resto se utilizan para ir de unas fincas a otras o para practicar la afición de caminar, frecuentemente ejercida por las personas adultas de esta comarca (popularmente se le conoce como “dar el paseo”). Como reseña, indicar también que antiguamente existían en algunos de nuestros pueblos las distintas puertas medievales de acceso al mismo, como sistema defensivo de control para vigilar la entrada y salida a la población. De estas puertas, localizadas en el anillo que formaba la muralla, bordeando todo el casco antiguo, queda simplemente el reconocimiento por parte de los que han mostrado interés en recabar sus nombres y su localización exacta. Así, por ejemplo, junto a la existencia de una antigua muralla en Fuente Obejuna, también se conoce el nombre y la situación concreta de 4 antiguas puertas de acceso al pueblo: Puerta Corredera, Puerta de Córdoba, Puerta de Mérida y Puerta de Sevilla. Cabe recordar que desde el Medievo no se puede establecer separación entre “campo y ciudad” porque ambos forman parte de un todo. Sin embargo, la ciudad, pueblo o núcleo de población presentaba elementos diferenciadores tanto en las funciones que desarrollaba como en su aspecto estético. El primer elemento diferenciador será la muralla que rodeaba la urbe, de carácter defensivo, igual que las torres, castillos y puertas de acceso. Pero también tenían estos sistemas una función fiscal y jurídica, puesto que vivir en el interior de esas murallas concedía un estatus diferente y, por tanto, para acceder a ellas se debía pagar un impuesto. De aquí que en los centros o cascos urbanos de nuestros pueblos se concentren mayor número de casas señoriales, pertenecientes a las familias de mayor nivel socioeconómico. De esta organización nos han quedado las estrechas calles, oscilando su anchura entre los dos y cinco metros, y en las grandes vías urbanas pasaban a diez o doce metros; las cuestas características y la sinuosidad que acaban definiendo el trazado urbano, lo que provocaba dificultades en la circulación. Uno de los inconvenientes con los que antiguamente han vivido ha sido la falta de higiene que caracterizaba el entorno urbano en el que convivían animales y personas; a partir del siglo XIII se tomaron medidas que garantizasen un mínimo de higiene pública. En definitiva, los influjos medievales han sido uno de los precedentes históricos que ha tenido mucho que ver con el hábitat de nuestra comarca. Ni que decir tiene que muchas han sido las influencias históricas de las que esta comarca se ha impregnado: celtibérica, romana, árabe y medieval. A pesar de la positiva relación intercomarcal, entre las poblaciones de la comarca, la rivalidad interna de ciertos municipios con sus colindantes deja aún huella en reminiscencia viva de los oriundos; piadosas rivalidades entre unos y otros pueblos o aldeas por motivos realmente insignificantes. Así, por ejemplo, en el caso de la aldea de El Alcornocal, su rivalidad histórica se entrama con Posadilla, e incluso con Ojuelos Altos, y el motivo no era mayor 55

- 19. A R Q U I T E C T U R A T R A D I C I O N A L Y E N TO R N O C O N S T R U I D O que por el simple coqueteo de los mozos de la población con las mozas de las poblaciones vecinas en épocas estivales, como ferias y fiestas. Actualmente, estas pequeñas porfías están en un segundo plano y sólo les queda el gracioso recuerdo del robo de mozas. Del mismo modo, pero por otro insignificante motivo, la rivalidad entre Fuente Obejuna y Peñarroya-Pueblonuevo ha estado patente durante muchos años entre sus habitantes. En este caso el motivo es territorial, pues el término municipal de Fuente Obejuna se extiende geográficamente hasta una de las calles de Peñarroya-Pueblonuevo, de manera que la mitad de los domiciliados en esa calle tienen que pagar los impuestos en el ayuntamiento de Fuente Obejuna. Una de las anécdotas ha sido los topónimos que ha recibido la calle, antiguamente conocida como la calle de La Venganza, y actualmente ha pasado a llamarse calle Fuente Obejuna. A partir de aquí se originó una rivalidad cuyo rastro es débil ya en la actualidad. En el espacio rural de la comarca del Alto Guadiato, la actividad agrícola y ganadera ha sido la detonante de su sencilla estructura. Las distintas parcelas de tierra o fincas se suceden alrededor de los pueblos y se enmarcan dentro del término municipal del mismo. Cada municipio cuenta con todo un catastro de rústica en el que se localizan los terrenos que pertenecen a cada uno de los términos. La parcelación característica de la propiedad rural se encuentra definida por lindes o lindazos, delimitados en sus extremos por mojones o grandes piedras, que nos indican el principio y fin de la linde. La linde era una pequeña zanja o excavación hecha en el terreno que delimitaba el perímetro de la parcela o finca de tierra de un propietario con respecto a su colindante. Antiguamente, se hacían también a base de pequeños muros de piedras sin labrar que utilizaban los labradores. Actualmente, el uso de las alambradas está sustituyendo a esos antiguos sistemas de separación de terrenos. La terminología rural empleada por los habitantes de la comarca es muy singular aunque a veces compartida con otras regiones andaluzas y extremeñas, debido a su proximidad. Así, las parcelas, fincas o tierras se separan mediante lindes o lindazos y la medida de tierra por excelencia es la fanega, que equivale a 6.440 m2, por debajo de la cual se utiliza el celemín (1 fanega = 12 celemines) y, a su vez, la cuartilla (1 celemín = 4 cuartillas). En la ganadería se conocen los cercados como pequeños corrales, hechos a base de alambradas, para el ganado. Las edificaciones y conjuntos arquitectónicos relacionados con los usos y aprovechamientos agropecuarios y agroganadero y destinadas al cobijo humano de los que trabajan en esas actividades, reciben los nombres de: cortijo, cortijada o chozo del pastor. Además, también estas construcciones estarán condicionadas a variables tales como el tamaño de la explotación, la especialización del edificio, etc. Necesario para esta argumentación, un párrafo referente a la “Tipología de entidades menores en Andalucía a partir de su origen, localización y características socioeconómicas” (Consejería de Obras Públicas y Transportes, Junta de Andalucía, 1991, p. 76). “…Son éstas las formas de hábitat disperso características de la Baja Andalucía y complementarias del doblamiento concentrado en grandes núcleos… Se trata de conjuntos de edificios de carácter arquitectónico unitario, ubicados en la finca a cuya explotación se vinculan sus habitantes. Su origen es antiguo, en general anterior al s. XIX (levantándose muchas de ellas en el lugar de las antiguas ‘alquerías’ árabes o ‘villas’ romanas), y vinculado a las sucesivas roturaciones y extensión de la superficie cultivada que fueron configurando las actuales características de las campiñas andaluzas”. 56

- 20. C O M A R C A D E L A LTO G U A D I A TO ( C Ó R D O B A , A N D A L U C Í A ) Los cortijos siguen respondiendo al criterio de centralidad de un edificio, que sirve de punto de referencia a la explotación donde reside el responsable de ésta, punto de referencia para trabajadores o jornaleros y lugar desde donde se organiza el trabajo. Su extrema funcionalidad sigue estando presente en estas edificaciones, no existiendo ninguna concesión a la comodidad o a elementos superfluos en el caso de las viviendas de los trabajadores de la explotación. Al igual que el resto de la arquitectura tradicional de la comarca, y en similitud con otras comarcas, “las técnicas de producción que albergan los edificios son idénticas, la concepción de los mismos es autóctona, así como alguno de sus elementos, consecuencia de un paisaje geográfico y un clima distintos que han forzado a una adaptación al medio con soluciones propias” (Agudo, J. 1981: 64). El cortijo o cortijada de nuestra comarca comparte las directrices básicas seguidas por los constructores tradicionales en otras comarcas. Se puede hablar de dos tipos atendiendo al nivel adquisitivo del propietario. Por una parte, existe el pequeño cortijo, donde sólo residía la familia propietaria de las tierras y encargada de labrar las mismas. Se trata de construcciones simples y funcionales, creadas para obtener el máximo beneficio y rendimiento del medio en el que se desarrollan, por tanto están indisolublemente unidas a las actividades económicas. Este cortijo era de escasas dimensiones y dependencias, donde el recorte del gasto económico para su construcción era excesivo, hasta el punto que sólo se contaba con un maestro albañil para su construcción, ayudado del resto de la familia propietaria, en algunos casos mujeres y niños “echaban una mano”. Contienen el espacio necesario para el uso habitacional y el desarrollo de su función económica. Solían tener un cuerpo o nave principal donde convivían y dormían los labradores, y un corral o peque- ñas dependencias para los animales o para el almacenaje del grano o aparejos de la labranza. La necesidad de una mayor actividad productiva y de transformación en consonancia con el desarrollo de las explotaciones agro-pecuarias e industriales ha llevado3, en muchos casos, a la ampliación de espacios antiguos creando nuevos espacios, de manera que sufre pequeños cambios, muchas veces reducidos a la forma, porque la función sigue siendo la misma. En cambio, las cortijadas suelen ser de grandes dimensiones y con gran número de dependencias anejas aunque de gran sencillez constructiva. Son casas de propietarios enclavadas en las explotaciones agroganaderas, en las cabeceras de amplias explotaciones y pertenecientes a grandes propietarios, donde los elementos complementarios indican y simbolizan el estatus socioeconómico de su propietario. En estas construcciones encontramos distintos espacios singulares (cuadras, pajares, establos, zahúrdas, graneros, gallineros…) exentos o no, interrelacionados entre sí, que constituyen un sistema articulado de edificaciones y que son la expresión arquitectónica de unas formas de explotación del terreno, de un modelo socio-económico y de unos valores específicos, dentro de una sociedad concreta y un proceso histórico determinado. En las cortijadas encontramos tanto las dependencias destinadas a los jornaleros u obreros que labraban las tierras, como las construcciones más nobles donde habitaba la clase pudiente. Es curioso encontrar, incluso en este tipo de edificaciones, construcciones complementarias tales como capillas religiosas particulares, que no son sino edificación menos numerosa que cumple una función: representación del poder y el prestigio del propietario y cumplir con el precepto religioso de la misa en estos conjuntos alejados de los núcleos urbanos (tan temido desde antaño por la iglesia por tratarse de villas diseminadas descontroladas religiosa- 57

- 21. A R Q U I T E C T U R A T R A D I C I O N A L Y E N TO R N O C O N S T R U I D O mente o profanas, de donde se deriva el término de villano como algo peyorativo) y que reúnen una población considerable. Normalmente, la capilla se encuentra integrada en la parte noble de la edificación, jerarquizando los espacios de la misma, de manera que para la clase pudiente existía un pequeño palco o coro en la parte alta de la capilla y para los jornaleros se abría una pequeña puerta en planta baja por la que podían acceder a escuchar la misa. La orientación de estas construcciones es hacia el sureste, orientadas al sol, para resguardarse de los vientos malos del norte y para aprovechar el mayor número de horas de luz natural. De esta forma se conseguía pasar mejor el frío invierno. Para el caluroso verano, las grandes dimensiones de paredes y muros maestros actuaban de aislante frente a los rayos de sol. Para la construcción de estas casas en el campo, los materiales básicos utilizados eran la piedra y el barro (antiguamente a base de tierra, paja y agua, con lo que conseguían el conocido adobe), autóctonos y muy económicos. En ocasiones, ese material se extraía de la propia parcela. Los cortijos se levantaban a base de tapias de tierra tupida o muros de mampostería con piedras sin labrar. La técnica de los techos más usual era la bóveda de arista, tan frecuentemente utilizada por los maestros albañiles de la comarca, independientemente del nivel adquisitivo del propietario, lo cual es incongruente si pensamos que podría ser lo más costoso en técnica constructiva por el valor actual que se le otorga hoy día. Sin embargo, era la técnica que mejor conocían para que soportase la gran cantidad de peso que se empleaba para levantar la segunda planta de las edificaciones. En algunas dependencias se han construido los techos de cielo raso, empleando distintos materiales, como la caña, el cañizo, los cavios,… entre otros. La arena y la cal también han sido materiales muy utilizados para el mortero y, en el caso de la cal, como enlucimiento de paredes interiores y fachada exterior, otorgándole un uso funcional y estético a la vez. Posteriormente se empezó a utilizar el yeso como mezcla sustitutiva del barro, y el ladrillo común. La madera ha sido otro de los materiales más utilizados en esta arquitectura. Así, para los entramados de las cubiertas, encontramos la madera a modo de vigas, rollizos, medios palos, alfarjías, etc.; como dinteles internos de ventanas y puertas y en las propias puertas, ventanas y contraventanas. También utilizada como sistema de cubrición en forma de juncos, retamas, cavios… en construcciones tales como los antiguos chozos de pastores. La teja, de tipo árabe, era el último material que se empleaba para el tejado o remate final de las vertientes de las techumbres. La utilización de distintos materiales en las edificaciones del ámbito rural nos está hablando, muchas veces, de la adscripción socioeconómica de sus propietarios. Muchas de las características de las construcciones del ámbito rural han sido compartidas en las viviendas urbanas, ni que decir tiene que se trataba de los mismos alarifes locales. El lugar público abierto “El urbanismo de nuestras poblaciones, la concepción y uso de plazas y calles, así como el recurso a fuentes, mercados, bares y casinos, e incluso tiendas y otros espacios en principio destinados a usos comerciales o productivos para convertirlos en lugares de encuentro, nos muestra la versatilidad de funciones de esta arquitectura y su capacidad para convertir cualquier edificación o espacio urbano en un referente social, con frecuencia de notable valor simbólico” (Agudo, J., 2004). Merece toda dedicación la condición de espacios para la sociabilidad con la que son adaptadas o concebidas muchas edificaciones y espacios públicos abiertos. 58

- 22. C O M A R C A D E L A LTO G U A D I A TO ( C Ó R D O B A , A N D A L U C Í A ) Los lugares públicos de nuestra comarca han tenido una gran significación social, pues han sido y son el escenario de gran parte de la vida social de cada uno de los pueblos y aldeas que conforman la comarca. A veces no es exacerbado pensar que una de las motivaciones vitales de estos habitantes ha sido los numerosos encuentros públicos, cotidianos y coyunturales, para el desarrollo de sus relaciones sociales en este tipo de lugares, abiertos como cerrados. En nuestra comarca no se puede hablar de barrios dentro de un mismo núcleo urbano tal como lo entendemos. Ahora bien, sí existen distintas zonas e incluso calles de los distintos pueblos de la comarca que representan a distintos sectores urbanos y que cuentan con mayor y menor relevancia para el conjunto de la población. Muchas veces, el nombre de estas zonas se puede deber a alguna construcción, calle, o hecho acaecido en el lugar. Así, por ejemplo, en Belmez, la zona de pueblo que aglutina “la calle Córdoba” enmarca esta calle principal unida a sus aledaños, o bien, en Fuente Obejuna, “la plaza” (donde se encuentra la parroquia y el ayuntamiento), se conoce como la zona más céntrica que aglutina más espacio físico que el exclusivo y perteneciente a la plaza. En el caso de las aldeas, en el Alcornocal, por ejemplo, tenemos “las cuatro esquinas”, y así sucede con muchos más. Independientemente de la forma como se denominan, existen zonas o barrios más principales, con más encanto y significación que otros para la población. Coincidentemente, los barrios principales de un pueblo se suelen encontrar en zonas céntricas, próximos a los ayuntamientos, plaza y/o parroquia o iglesia principal. Desde el punto de vista socioeconómico, se ha ido arrastrando desde tiempo atrás que los residentes en estos barrios mantienen un nivel adquisitivo y social elevado, aunque esto es menos acusado actualmente. A diferencia de los anteriores, las zonas más periféricas del núcleo urbano han pertenecido a las clases sociales menos favorecidas y, por tanto, se han considerado zonas más secundarias. Los cascos históricos o zonas más antiguas de los pueblos sirven de escenario de las actividades de representación pública, por varios motivos: por una parte, se ha pretendido mantener el enclave histórico del evento y, por otra, los cascos urbanos son los considerados “principales” en cada uno de los pueblos y, por ende, los de mayor movimiento social. Así, en fiestas como Semana Santa, las cruces de mayo y demás desfiles litúrgicos o procesiones encuentran su espacio en estas zonas del pueblo. También existen barrios más secundarios, como son las eras o zonas periféricas de los pueblos, que adquieren un significado especial en las distintas romerías de la comarca por la celebración de ese evento, tan importante en el Alto Guadiato. Así, en las afueras de la aldea de Cañada del Gamo se encuentra todo un espacio verde abierto, adecuado actualmente para la realización de la importante romería que se celebra allí, con motivo de San José, el día 19 de marzo (o domingo más cercano a la fecha), y a la que asiste toda la comarca al completo y parte de comarcas (incluso extremeñas por estar muy cercanas) colindantes, dada su importancia y su buen pasar. Las zonas, barrios y calles principales de los pueblos han tenido el privilegio de celebrar, en sus “propias carnes”, los acontecimientos públicos más importantes, como eran las ferias y fiestas. Las fiestas tradicionales más importantes de la comarca las componen las ferias y fiestas locales, la Semana Santa, las romerías en honor a algún santo, otras fiestas locales santorales (como es el día del patrón del pueblo) y las Navidades, con numerosos actos sociales. Suponían verdaderos acontecimientos sociales para la gente del pueblo y, en cada una de ellas, la música, el baile y las relaciones sociales crecen desmedidamente. Cada pueblo tiene su feria local celebrada, normalmente, en el mes de agosto. Así, por ejemplo, en Peña- 59

- 23. A R Q U I T E C T U R A T R A D I C I O N A L Y E N TO R N O C O N S T R U I D O rroya-Pueblonuevo agosto cobra gran importancia por ser un mes muy estival en este pueblo. A primeros de agosto tiene lugar la fiesta del Minero (verbena y bailes populares); del 15 al 18, la fiesta de Ntra. Sra. de la Asunción, conocida como la fiesta de Pueblonuevo, donde los bailes en casetas, las atracciones y distintas actividades tienen su encuentro. Ya entre el 7 y 12 de octubre, tenemos la fiesta de Ntra. Sra. del Rosario, popularmente conocida como Feria de Peñarroya, donde antiguamente el mercado de ganado era el motivo principal de la misma. Posteriormente, la fiesta minera por excelencia, Sta. Bárbara, el 4 de diciembre, donde los entibadores y camineros muestran sus mejores artes junto a la insalvable explosión de cohetes. Del mismo modo, en Los Blázquez la festividad de la Virgen del Rosario se celebra del 12 al 19 de agosto, en honor a la patrona; Valsequillo celebra la feria local en los días más próximos al 22 de agosto; Fuente Obejuna celebra sus principales fiestas en la primera semana de agosto; La Granjuela disfruta su feria de la Virgen del Valle el primer fin de semana de agosto, también en honor a su patrona; y Belmez espera a su Virgen de los Remedios para organizar sus fiestas mayores del 7 al 11 de septiembre. Por otra parte, la ubicación de los bancos, gestorías y todo tipo de oficinas se concentra generalmente también en la zona más céntrica del pueblo, junto a los ayuntamientos. Los mercados municipales suelen estar unidos a esta localización, o bien en los aledaños de la misma. El mercado de abastos es un lugar público muy frecuentado por la población, al que se une el día del mercaíllo, que se realiza un día de la semana determinado. El mercaíllo se sitúa junto al mercado, normalmente, y por tanto en la zona o plaza principal de los pueblos de nuestra comarca. En Fuente Obejuna, por ejemplo, tanto el mercado de abastos como el día del mercaíllo (celebrado los viernes de cada semana) se localizan en la plaza central Lope de Vega, junto al edificio del Ayuntamiento, todo ello presidido por la torre de la Parroquia de Ntra. Sra. del Castillo. Antiguamente los mercados eran pequeñas ferias de muestras de ganado, donde se comerciaba el precio “in situ” y se celebraba la compraventa de ganado. En cuanto a los lugares para el ocio de la población, cada municipio tiene los suyos propios, tanto para las personas mayores como para los más jóvenes. Los ancianos y personas adultas suelen concentrarse en algún bar del pueblo o aldea, en el hogar del pensionista o en los círculos privados o casinos. En el verano, las calles y plazas de los pueblos se llenan de personas adultas “tomando el fresco”. Del mismo modo, los paseos tanto mañaneros como al ponerse el sol son también frecuentes en la población adulta de nuestra comarca. Las mujeres mayores del Alto Guadiato suelen ser más recatadas en este sentido, y el bar como lugar de reunión no lo contemplan. Ellas suelen salir a pasear, o bien toman el fresco en sus puertas o en las puertas de sus vecinas. En ocasiones, podemos observar verdaderas reuniones de vecinas en la puerta de alguna de ellas, donde pasan varias horas conversando. En invierno, mientras los hombres continúan frecuentando el bar, ellas van de visita a la casa de algún familiar o alguna vecina, para tomar un café e intercambiar opiniones. En cambio, los adolescentes suelen ser más callejeros tanto en invierno como en verano. Las calles y plazas son los centros de reunión para jugar y reírse durante la mayor parte de la tarde. La oferta de posibilidades en los grandes pueblos de la comarca es mayor para esta población joven. Por tanto, los complejos deportivos o polideportivos (pabellones, pistas de fútbol sala, campos de baloncesto…), determinados centros juveniles habilitados ex profeso por los ayuntamientos…, entre otros, son algunos de los actuales lugares de encuentro. Sin olvidar que para los más “mayorcitos” los 60

- 24. C O M A R C A D E L A LTO G U A D I A TO ( C Ó R D O B A , A N D A L U C Í A ) pubs, discotecas y cafeterías, en muchas ocasiones, son lugares de referencia para reunirse todos a la misma hora. Para los más pequeños, acompañados de sus madres, los parques o algunas zonas verdes, en cada uno de los municipios, son sus lugares de diversión, donde coinciden varios de ellos y se disponen a jugar mientras las madres charlan entre ellas. De esta forma, estas madres jóvenes también encuentran el ocio en este tipo de momentos. Los juegos populares son poco frecuentes ya entre la población joven, quedando reducida su práctica a determinados días concretos del año en ferias y fiestas culturales, donde se aprovecha para realizar alguno. Ahora la práctica de los distintos deportes suele servir de ocio para los más jóvenes. sultado de las exigencias derivadas de la tradición religiosa y cultural. Adoptan elementos propios de la arquitectura vernácula de la zona, aunque no son definibles como tal, puesto que beben de comportamientos de la arquitectura culta, de sus modelos e imágenes ideales. Registran un contenido simbólico de intencionalidad precisa, condicionados por una determinada función o destino. A continuación referimos, de forma breve y sencilla, algunos de los testimonios más relevantes por su significación social en la comarca. Belmez Arquitectura religiosa Iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Anunciación: construida en el siglo XIII, donde se destaca su torre mudéjar (a base de ladrillo serrano de color rojizo y arcos peraltados) y su admirable retablo mayor renacentista. Remodelada a mediados del siglo XVI, desprende un carácter barroco en la actualidad. Entre sus tesoros cuenta con un cáliz renacentista del XVII, otro cáliz rococó, de plata dorada, obra del prestigioso artífice cordobés José de Santacruz, de mediados del siglo XVIII, y dos custodias de bronce dorado del siglo XVII, supuesta obra del orfebre Sánchez de Luque. Ermita de Ntra. Sra. del Castillo: a los pies del emblemático Castillo de Belmez se encuentra esta ermita también de origen medieval. Está reducida a una sola nave, con arcos apuntados transversales. Originariamente tenía una cubierta de madera que ha sido sustituida por una bóveda de lunetos. Otro de sus encantos es la admirable portada lateral bajo conopio. Se piensa que puede ser la primera ermita que hubo en el pueblo tras la época de la Reconquista. Ermita de la Virgen de los Remedios: desde uno de los accesos al pueblo nos encontramos con esta ermita, de forma que la primera bien- El lugar público cerrado El valor artístico y social de los edificios de uso público o semipúblico en nuestra comarca es significativo. El Alto Guadiato cuenta con verdaderas obras maestras arquitectónicas de distintos estilos y épocas en cada uno de sus municipios. Este tipo de arquitectura viene a ser un elemento de gran importancia en la ordenación de nuestros pueblos. Cabe establecer dos clasificaciones claras para relacionar esta arquitectura. Por una parte encontramos aquellos lugares públicos cerrados eminentemente religiosos, tales como iglesias, parroquias, conventos o ermitas; y por otra parte, se encuentran aquellos edificios públicos o semipúblicos de carácter civil, laico o no religioso, como pueden ser los ayuntamientos, las antiguas sociedades laicas, las cooperativas agrícolas, los colegios públicos, las posadas, los cines, la plaza de toros, el casino, la estación de tren, el horno pan-cocer público… entre otros. Indicar la importancia que han tenido las ermitas en nuestra comarca por su evidente enraizamiento a la tierra y al pueblo, como re- 61

- 25. A R Q U I T E C T U R A T R A D I C I O N A L Y E N TO R N O C O N S T R U I D O Antiguo dibujo del Castillo de Belmez. Estado actual del Castillo de Belmez. venida que recibe el viajero es por parte de la patrona de la localidad. Tiene un enorme significado social en la población de Belmez. Está fechada en el siglo XVI y advocada en honor a la patrona. De fachada rojiblanca, cuenta con una espadaña, una puerta de arco apuntado y un retablo barroco en su interior. Muchas de las costumbres y tradiciones belmezanas se organizan en torno a esta ermita. Así, por ejemplo, la feria de la Virgen de los Remedios, donde se celebra una novena previa en la propia ermita. El Castillo: conforma el verdadero emblema belmezano y, en ocasiones, referencia básica de la comarca. Dominando el pueblo a sus pies, se eleva sobre una abrupta roca junto al pueblo. Los restos más antiguos del castillo datan del siglo XIII, aunque la fortaleza principal está fechada en el XV. Se accede a él mediante una enarbolada escalera hasta llegar a una puerta acotada, situada en uno de sus cilindros, al lado de la cual existía una torre albarrana (que nos corroboraba el típico sistema defensivo árabe). De planta alargada y adaptada al peñasco donde se asienta, cuenta con seis torres semicilíndricas dispuestas a lo largo de una muralla con tramos de distintos grosores que rodean el recinto interior. En medio del antiguo patio de armas se alza la torre del Homenaje, cuya planta es rectangular y la altura alcanza los 11 metros (en su interior aún se pueden apreciar vestigios de los abovedamientos de ladrillo). Todos estos testimonios nos siguen recordando el castillo como antiguo vigilante del viejo camino de los Pedroches. La Plaza de Toros: su existencia se debe a la gran afición a los toros que ha habido en Belmez. A esta plaza la han precedido otras construidas en madera. El 8 de septiembre de 1914, con motivo de las fiestas de Ntra. Sra. de los Remedios, fue inaugurada la actual plaza de toros de Belmez, obra del ingeniero Juan Alcántara Sampelayo. Tiene una profundidad Arquitectura civil El Ayuntamiento: situado en la calle principal del pueblo, la calle Córdoba, es obra de Rafael de Luque y Lubián. Fue construido a mediados del siglo XIX. Tiene una espléndida fachada de ladrillo rojo y granito, con un balcón vigilado por dos leones de piedra, en cuyo frontón aparece el antiguo escudo del pueblo donde, cómo no, el castillo es la figura principal. Casa de los Boza: casona blasonada situada frente al ayuntamiento. Antiguamente era un colegio de monjas y actualmente es un centro parroquial con distintos usos sociales. En su fachada cuenta con un escudo que podía ser de la familia Boza o los Lozano y en su interior tiene un patio con tres arcos en los testeros, siendo los centrales muy anchos y los extremos demasiado estrechos, de aquí su particularidad. 62