Economie du développement soutenable

- 1. Débatset politiques 120 ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE sous la direction d’Éloi Laurent f

- 3. ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE

- 5. sous la direction d’Éloi Laurent ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE f

- 6. Revue de l’OFCE / Débats et politiques OFCE L’OFCE est un organisme indépendant de prévision, de recherche et d’évaluation des politiques publiques. Créé par une convention passée entre l'État et la Fondation nationale des sciences politiques approuvée par le décret n° 81.175 du 11 février 1981, l'OFCE regroupe plus de 40 chercheurs français et étrangers, auxquels s’associent plusieurs Research fellows de renommée internationale (dont trois prix Nobel). « Mettre au service du débat public en économie les fruits de la rigueur scientifique et de l’indépendance universitaire », telle est la mission que l’OFCE remplit en conduisant des travaux théoriques et empiriques, en participant aux réseaux scientifiques internationaux, en assurant une présence régulière dans les médias et en coopérant étroitement avec les pouvoirs publics français et européens. Philippe Weil préside l’OFCE depuis 2011, à la suite de Jean-Paul Fitoussi, qui a succédé en 1989 au fondateur de l'OFCE, Jean-Marcel Jeanneney. Le président de l'OFCE est assisté d'un conseil scientifique qui délibère sur l'orientation de ses travaux et l'utilisation des moyens. Président Philippe Weil Direction Estelle Frisquet, Jean-Luc Gaffard, Jacques Le Cacheux, Henri Sterdyniak, Xavier Timbeau Comité de rédaction Louis Chauvel, Jérôme Creel, Estelle Frisquet, Jean-Luc Gaffard, Éric Heyer, Jacques Le Cacheux, Françoise Milewski, Henri Sterdyniak, Xavier Timbeau, Étienne Wasmer Conseil scientifique Vincent Chriqui, Jean-Philippe Cotis, Rodolphe Dos Santos Ferreira, Jean-Pierre Landau, Cuong Le Van, Jean-Eudes Moncomble, Dominique Plihon, Guillaume Sarkozy, Paul Zagamé Publication Philippe Weil (Directeur de la publication), Gérard Cornilleau (Rédacteur en chef), Laurence Duboys Fresney (Secrétaire de rédaction), Najette Moummi (Responsable de la fabrication) Contact OFCE, 69 quai d’Orsay 75340 Paris cedex 07 Tel. : +33(0)1 44 18 54 00 mail : [email protected] web : www.ofce.sciences-po.fr N° ISSN 1265-9576 – ISSN en ligne 1777-5647 – © OFCE 2011

- 7. Sommaire ÉCONOMIE DU DÉVELOPPEMENT SOUTENABLE sous la direction d’Éloi Laurent INTRODUCTION Quelle place pour l’économie dans la science de la soutenabilité . . . 7 Éloi Laurent GOUVERNANCE ÉCOLOGIQUE ET JUSTICE ENVIRONNEMENTALE Par-delà les marchés et les États : la gouvernance polycentrique des systèmes économiques complexes, conférence Nobel . . . . . . . . . 15 Elinor Ostrom Justice environnementale et performance des entreprises : nouvelles perspectives et nouveaux outils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Michael Ash et James K. Boyce Pour une justice environnementale européenne : le cas de la précarité énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Éloi Laurent ÉCONOMIE DU CLIMAT Une évaluation macroéconomique et sectorielle de la fiscalité carbone en France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123 Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Yeddir-Tamsamani Pourquoi l’Europe a besoin d’une banque centrale du carbone. . . . 155 Christian de Perthuis L’ajustement aux frontières, condition de la crédibilité d’une politique européenne du climat ambitieuse . . . . . . . . . . . . . 177 Olivier Godard ÉCONOMIE DE LA SOUTENABILITÉ Agriculture mondiale et européenne : défis du XXIe siècle . . . . . . . 197 Jacques Le Cacheux Faut-il décourager le découplage ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Éloi Laurent L’épargne nette ré-ajustée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau La mesure de la soutenabilité : les antécédents, les propositions et les principales suites du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi . . . . . . . . . 287 Didier Blanchet Nouvelles réflexions sur la mesure du progrès social et du bien-être . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311 Jean-Paul Fitoussi et Joseph E. Stiglitz Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)

- 8. Les propos des auteurs et les opinions qu’ils expriment n’engagent qu’eux-mêmes et non les institutions auxquelles ils appartiennent.

- 9. Introduction QUELLE PLACE POUR L’ÉCONOMIE DANS LA SCIENCE DE LA SOUTENABILITÉ ? Éloi Laurent* OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques Le chaînon manquant du savoir écologique La question écologique redessine les frontières des disciplines scien- tifiques. La physique et la chimie, la biologie et la géologie se rapprochent, s’articulent et s’intègrent en une science de la Terre (Earth science) dont l’étude en systèmes (Earth systems) monte en puissance dans les meilleures universités du monde. Ce savoir nouveau ne pourra toutefois se muer en une véritable science de la soutenabilité qu’avec le concours des sciences sociales et des humanités, qui elles-mêmes commencent à organiser leur dialogue méthodologique sur le terrain écologique1. La question de la place de l’économie dans cette recompo- sition fondamentale est donc aujourd’hui posée. Ce premier ouvrage de la série Débats et politiques de la Revue de l’OFCE, entend, à sa mesure, contribuer à l’éclairer. Nos crises écologiques révèlent un paradoxe de la connaissance et de l’action : les progrès considérables des sciences de l’environnement depuis deux décennies sont porteurs de nouvelles toujours plus mauvaises sur l’état des écosystèmes terrestres. Plus nous prenons 1. Je remercie l’Université de Stanford, et en particulier le programme Water and * environmental studies et le Département Atmosphere and Energy de la School of Engineering et du Yang and Yamazaki Environment and Energy Building (Y2E2) pour leur exceptionnelle hospitalité tandis que se fabriquait ce numéro spécial. Je remercie aussi mon assistante Kathleen Low pour la qualité de son travail. 1. Voir sur ce point Poteete, A. R., M. A. Janssen, et E. Ostrom (eds.) 2010. Working Together: Collective Action, the Commons, and Multiple Methods in Practice. Princeton, NJ: Princeton University Press. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)

- 10. 8 Éloi Laurent conscience du problème écologique et plus celui-ci s’aggrave sous nos yeux. « La crise de l'environnement est plus aiguë, plus intransigeante et plus répandue que jamais, malgré des connaissances scientifiques plus étendues que jamais »2. Trois hypothèses au moins sont conce- vables pour envisager ce paradoxe : la première tient au simple effet de qualité de nos instruments de mesure, qui nous informent bien mieux qu’avant sur l’état réel de problèmes environnementaux trop long- temps négligés ; la deuxième, moins évidente, tient à la distance qui peut se former entre ce que nous savons et ce que nous croyons : selon Jean-Pierre Dupuy3, si nous savons davantage que par le passé (que la Nature est devenue vulnérable), nous ne croyons pas assez ce que désormais nous sommes censés savoir ; la dernière hypothèse, privilé- giée ici, est que nous ne savons pas encore tout ce que nous devrions savoir, et notamment sur une question cruciale : comment réformer les systèmes humains pour préserver les systèmes naturels ? Car si les sciences naturelles et physiques nous alertent – en nous signalant des zones d’incertitude encore importantes4 – sur la réalité des crises écologiques, elles ne nous donnent pas les moyens de trans- former les attitudes et les comportements dans les sociétés humaines, sociétés responsables du changement environnemental planétaire, comportements et attitudes seuls à même d’en infléchir le cours. Des spécialistes des océans, sièges de ce qui s’annonce, en lien avec la dyna- mique climatique, comme la plus grave crise environnementale de notre temps, pointent précisément ce chaînon manquant dans le savoir écologique : « Les moyens techniques pour parvenir à des solu- tions pour nombre de ces problèmes [affectant les océans, en particulier leur acidification] existent déjà, mais... les valeurs sociétales actuelles empêchent l'humanité de les traiter efficacement. Surmonter ces obstacles est au cœur des changements fondamentaux nécessaires pour parvenir à un avenir soutenable et équitable ... »5. En termes plus provocants, on pourrait dire que les sciences sociales et les humanités détiennent, en matière environnementale, la clé des solutions aux problèmes révélés par les sciences dures. D’où la néces- saire articulation des deux domaines si l’écologie ne veut pas se résumer 2. Adger, W.N., K. Brown, , D. Conway, 2010. « Progress in global environmental change ». Global Environmental Change 20(4), 547-549. 3. Jean-Pierre Dupuy, 2002, Pour un catastrophisme éclairé, Paris, Seuil. 4. Cette incertitude proprement scientifique ne justifie en rien le soi-disant « scepticisme » dont font commerce un certain nombre de charlatans intéressés, en particulier au sujet du changement climatique. On ne peut que déplorer que ces mêmes charlatans croient bon d'embrigader le discours économique dans leur navrante croisade pour « l'écologie positive ». 5. Rogers, A.D. et d'A. D. Laffoley, 2011, International Earth system expert workshop on ocean stresses and impacts. Summary report. IPSO, Oxford, 18 p.

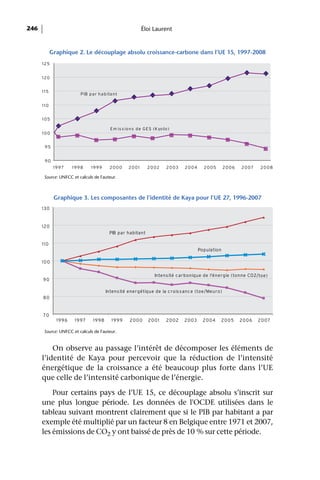

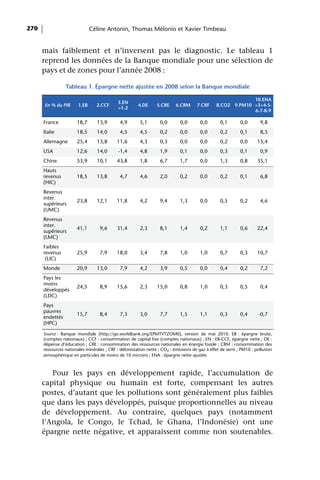

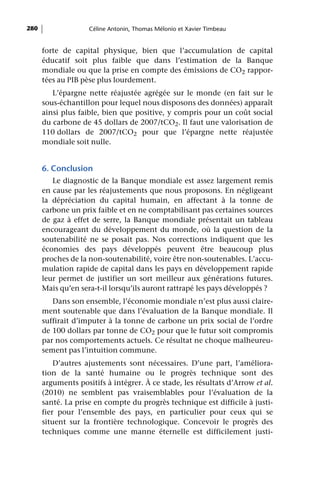

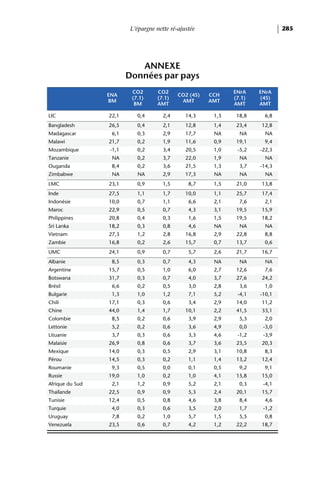

- 11. Introduction : Quelle place pour l’économie dans la science de la soutenabilité ? 9 à une science toujours plus exacte de la contemplation des désastres. En quoi l’économie peut-elle se rendre utile à cette « grande jonction » ? Quels sont ses avantages comparatifs au sein des sciences sociales ? L’économie comme science de la dynamique L’histoire a pris une bonne longueur d’avance environnementale sur l’économie. Elle met en perspective depuis quatre décennies nos problèmes et nos solutions écologiques et elle est même parvenue à chroniquer avec minutie notre entrée dans ce que John McNeill a appelé un « régime de bouleversement écologique perpétuel »6. Mais la science de la soutenabilité ne pourra se consolider que sur de meilleurs outils d’anticipation de l’avenir. L’économie se révèle bien capable, à cet égard, d’élaborer des modèles de prévision, de simulation et d’actualisation utiles à la décision publique, mais l’évaluation des indi- cateurs existants de soutenabilité environnementale révèle l’insuffi- sance des dispositifs actuels. L’article de Didier Blanchet est sur ce point éloquent. Synthèse de la méthodologie et des enseignements du rapport de la commission Stiglitz-Sen-Fitoussi et évocation de ses premières mises en œuvre, il lève très utilement les malentendus qui ont pu entourer ses travaux pour préciser le cadre et les enjeux des instruments de pilotage de la soutenabilité dont nous disposons et de ceux qui sont en cours de construction, pour mieux en percevoir les orientations et en évaluer la portée. C’est sur ces mêmes insuffisances qu’insistent Céline Antonin, Thomas Mélonio et Xavier Timbeau, qui, après en avoir rappelé les conditions de validité théorique et la méthodologie, pointent les limites de l’épargne nette ajustée telle qu’elle est aujourd’hui calculée par la Banque mondiale, dès lors que sont prises en compte la dépréciation du capital éducatif et des émis- sions de carbone plus conformes à la réalité. Jacques Le Cacheux se livre pour sa part à un exercice de prospective sur une question straté- gique étrangement délaissée dans le débat public actuel : l’avenir des systèmes agricoles, notamment européens, pris entre les dynamiques démographique, alimentaire et écologique. Un article de ce numéro revient précisément sur le concept de découplage, qui, malgré toutes ses limites, ne devrait pas être caricaturé et encore moins abandonné : il se révèle très utile pour penser la transition que doivent accomplir nos économies. L’économie, science de la dynamique, éclaire donc la question des coûts et des bénéfices des politiques de soutenabilité, et 6. John McNeill, 2000, Something New Under the Sun: An Environmental History of the 20th- Century World. New York: Norton.

- 12. 10 Éloi Laurent cette dimension renvoie à la capacité des systèmes économiques de façonner les incitations qui influencent les comportements mais aussi à celle de la discipline économique de mettre en lumière les enjeux de répartition qui se trouvent au cœur de la transition écologique. L’économie comme science des incitations et de la répartition Il est difficile d’imaginer meilleures cartographie et feuille de route que la conférence Nobel d’Elinor Ostrom pour se repérer sur le chemin restant à parcourir en matière de science de la gouvernance écologique et plus précisément de théorie des incitations appliquée à la gestion des ressources communes. Depuis le monde conceptuel de l’après-guerre, où deux types de biens s’offraient à un type d’individu selon deux formes optimales d’organisation, Lin Ostrom a considérablement enrichi l’économie de l’environnement par une approche social-écolo- gique et polycentrique qui a complètement renouvelé le cadre des interactions entre systèmes humains et naturels et la conception des politiques environnementales. Dans cette contribution majeure, elle s’efforce d’être aussi pédagogue qu’elle est savante. Ses travaux, dont elle retrace ici le cheminement, seront au cœur du sommet Rio + 20 en juin prochain, dont l’ambition est de progresser sur les questions connexes de « l'économie verte dans le cadre du développement soute- nable et de l'éradication de la pauvreté » et du « cadre institutionnel du développement soutenable ». L’économie comme science des incitations fournit ainsi aux déci- deurs publics une palette d’instruments qui ne sont pas des panacées prêtes à l’emploi mais au contraire des mécanismes de précision dont les conditions d’efficacité, si elles sont de mieux en mieux connues, n’en demeurent pas moins déterminantes. L’économie du climat offre une illustration de la richesse de cet arsenal et de sa nécessaire intégra- tion à différents niveaux de gouvernance. Gaël Callonnec, Frédéric Reynès et Yasser Yeddir-Tamsamani reviennent sur l’évaluation des effets économiques et sociaux de la taxe carbone en France pour mettre en évidence, à l’aide d’un modèle unique en son genre, la possibilité d’un double dividende économique et environnemental autant à court terme qu’à long terme. Christian de Perthuis explore les pistes de réforme de la surveillance et de la supervision des marchés européens du carbone et conclut à la nécessité de mettre en place une « banque centrale européenne du carbone » capable d’aider l’autorité publique et la société à découvrir graduellement le « bon » prix du carbone. Olivier Godard s’attache enfin à évaluer la pertinence, les modalités et la faisabilité de l’institution d’un ajustement carbone aux frontières de

- 13. Introduction : Quelle place pour l’économie dans la science de la soutenabilité ? 11 l’Union européenne, visant à restaurer l’intégrité économique et envi- ronnementale de la politique climatique européenne. Il montre que sous certaines conditions un tel mécanisme contribuerait à renforcer la cohérence et la crédibilité de l’engagement européen. Ces contribu- tions, prises ensemble, tracent les contours d’une politique française et européenne intégrée, cohérente et efficace en matière d’atténuation du changement climatique. Elles sont rien moins qu’essentielles pour les décideurs français et européens dans la perspective du sommet de Durban (novembre-décembre 2011), qui ne verra pas d’avancées sur le front de l’adoption de cibles contraignantes de réduction de gaz à effet de serre et qui laissera donc la France et l’Union européenne face à leurs engagements et leurs responsabilités. Il serait illusoire et même contre-productif d’isoler cette question des incitations économiques de celle des enjeux de justice et de réparti- tion, omniprésents dans ce qu’il est convenu d’appeler l’économie politique de l’environnement. Ce sont ces enjeux que mettent en évidence Michael Ash et James Boyce qui rappellent le parcours de l’idée de justice environnementale aux États-Unis depuis les années 1980 avant de montrer comment celle-ci peut s’incarner dans des instruments quantitatifs susceptibles de modifier les comportements des entreprises et les pratiques des secteurs industriels les plus polluants. Ces avancées empiriques sont riches d’enseignements pour l’Union européenne, où l’idée de justice environnementale commence tout juste à trouver une traduction dans les politiques publiques. Il faut là aussi progresser et d’abord, comme le montre le dernier article de la première partie, sur le front de la précarité et des inégalités énergé- tiques, qui touchent lourdement la population française. Si les enjeux de répartition jouent un rôle dans les incitations, celle qui se révèle peut-être la plus puissante pour modifier les comportements et les atti- tudes des citoyens dépend de l’action des pouvoirs publics non pas seulement sur le prix mais sur la valeur. C’est l’économie comme science de la mesure de ce qui compte qui s’avère ici décisive. L’économie comme science de la mesure de ce qui compte « Il ne se passe pas une année sans que nos systèmes de mesure ne soient remis en question ». Dans la foulée du Rapport Stiglitz-Sen- Fitoussi, Jean-Paul Fitoussi et Joe Stiglitz reviennent en clôture de ce numéro sur la nécessité de dépasser les mesures actuelles de l’activité économique pour concevoir et surtout mettre en application de véri- tables mesures du progrès social et du bien-être. De la catastrophe de Fukushima à la crise financière, de la révolution dans le monde arabe

- 14. 12 Éloi Laurent aux causes et aux conséquences du chômage de masse et à la crise euro- péenne, ils livrent ici de nouvelles réflexions qui annoncent de nouveaux travaux et de nouvelles avancées. Leur article illustre parfai- tement l’idée qui fonde le rôle essentiel de l’économie comme science de la mesure de ce qui compte vraiment dans les sociétés humaines : mesurer, c’est gouverner. Contributions théoriques et empiriques s’inscrivant au cœur des débats scientifiques les plus intenses du moment sur les grand enjeux écologiques (climat, biodiversité, ressources agricoles, pollutions chimiques, soutenabilité, bien-être), les articles rassemblés ici sont également des appels à l’action, c'est-à-dire à la réforme des politiques publiques françaises et européennes. On trouvera dans les pages qui suivent des propositions explicites ou seulement suggérées de réforme de la politique agricole commune européenne, de création de nouveaux instruments européens de mesure d’exposition au risque environnemental et industriel, de mise en place d’une politique euro- péenne de lutte contre la précarité énergétique, de réforme et d’évaluation des politiques de gestion des ressources écologiques communes, d’institution d’une taxe carbone en France, de création d’une Banque centrale européenne du carbone, de mise en place d’un tarif carbone aux frontières de l’UE, de conception et de mise en œuvre de nouveaux indicateurs de progrès social et de bien-être au sein d’une institution permanente. Ces propositions méritent toutes d’être enten- dues et débattues dans la période politique capitale qui s’ouvre. Ce numéro aura alors réalisé ses ambitions. Cette nouvelle étape éditoriale de la Revue de l’OFCE, désormais en ligne en accès libre et déclinée en deux séries Prévisions et Débats et politiques, a pu compter sur la contribution de quelques-uns des meilleurs spécialistes français et étrangers de l’économie de la soute- nabilité, que je tiens à remercier encore pour la rapidité de leur réponse à ma sollicitation tardive et la très grande qualité de leur propos. Je remercie aussi Philippe Weil pour le soutien immédiat et constant qu’il a apporté à ce projet. Je remercie enfin Laurence Duboys Fresney et Najette Moummi pour leur disponibilité, leur réac- tivité et leur créativité sans lesquelles la réalisation de ce numéro se serait vite révélée insoutenable.

- 15. Part. 1 GOUVERNANCE ÉCOLOGIQUE ET JUSTICE ENVIRONNEMENTALE Par-delà les marchés et les États : la gouvernance polycentrique des systèmes économiques complexes, conférence Nobel . . . . . . . . . 15 Elinor Ostrom Justice environnementale et performance des entreprises : nouvelles perspectives et nouveaux outils . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Michael Ash et James K. Boyce Pour une justice environnementale européenne : le cas de la précarité énergétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Éloi Laurent Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)

- 17. PAR-DELÀ LES MARCHÉS ET LES ÉTATS LA GOUVERNANCE POLYCENTRIQUE DES SYSTÈMES ÉCONOMIQUES COMPLEXES* Elinor Ostrom** Traduction : Éloi Laurent Dans cet article, je retrace le cheminement intellectuel qui fut le mien au cours du dernier demi-siècle, depuis mes premiers efforts visant à comprendre les systèmes polycentriques de gestion de l'eau en Californie. L'étude dans les années 1970 des « industries » polycentriques de police des zones métropolitaines aux États-Unis m'a convaincu un peu plus de la nécessité d'un nouveau cadre d'analyse unifié, compa- tible avec les enseignements de la théorie des jeux et éloigné des approches monolithiques qui ne reconnaissaient que l'État ou le marché comme forme efficace d'organisation humaine. Ce fut le cadre « Analyse et développement institutionnels » qui nous permit, à de nombreux collègues et à moi, d'entreprendre une série d'études empiriques des cas de gestion de ressources communes à travers le monde. Des expé- riences menées en laboratoire nous ont davantage renseigné encore sur les raisons qui expliquent pourquoi des individus anonymes et isolés ont tendance à surexploiter les ressources communes. Au fil du temps, un ensemble clair de résultats micro-situation- nels a émergé permettant d’identifier les facteurs structurels qui affectent la probabilité d'une coopération sociale accrue. Il est à présent nécessaire de développer des approches plus globales pour étudier plus complètement les facteurs qui favori- sent ou nuisent à l'émergence et à la robustesse de ces efforts de gestion auto-organisés au sein de systèmes polycentriques multi-niveaux, notamment dans le domaine écologique. Il nous faut, si nous voulons vraiment la comprendre, pleinement accepter la complexité de la gouvernance des systèmes économiques et écologiques. Mots-clés : polycentrisme, ressources communes, gouvernance écologique, cadre « analyse et développement institutionnels ». * Cet article est une version révisée de la conférence qu’Elinor Ostrom a donnée à Stockholm, en Suède, le 8 Décembre 2009, quand elle a reçu le Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d'Alfred Nobel. Cet article est publié ici avec l'autorisation de la Fondation Nobel, qui en détient les droits d’auteur. ** Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington, IN 47408 (e-mail : [email protected]) et Center for the Study of Institutional Diversity, Arizona State University, Tempe, AZ. Je souhaite remercier Vincent Ostrom et mes nombreux collègues du Workshop in Political Theory and Policy Analysis qui ont travaillé avec moi tout au long des années à développer le programme de recherche qui est brièvement discuté dans les pages qui suivent. Je remercie également Arun Agrawal, Andreas Leibbrandt, Mike McGinnis, Jimmy Walker, Tom Wisdom pour leurs utiles suggestions sur cet article ainsi que les membres du Applied Theory Working Group et du Experimental Reading Group, de même que Patty Lezotte pour son excellente compétence éditoriale. Je suis enfin très reconnaissante à la Fondation Ford, la Fondation MacArthur, et la National Science Foundation pour leur soutien capital au fil des ans. Revue de l’OFCE / Débats et politiques – 120 (2011)

- 18. 16 Elinor Ostrom L a recherche contemporaine sur les résultats des divers arrange- ments institutionnels visant à gouverner des ressources communes (common-pool resources) et des biens publics à de multiples échelles s'appuie sur la théorie économique classique, tout en développant une nouvelle théorie pour expliquer des phénomènes qui n’ont pas de correspondance dans le monde dichotomique du « marché » et de « l'État ». Les chercheurs sont progressivement en train de passer de systèmes simples à des cadres d’analyse, des théories et des modèles plus complexes, afin de comprendre la diversité des problèmes et des questions auxquels sont confrontés les êtres humains qui interagissent dans les sociétés contemporaines. Les humains que nous étudions possèdent des structures complexes de motivation et construisent des arrangements institutionnels divers – privés à but lucratif, gouvernementaux et communautaires – qui opèrent à des échelles multiples pour engendrer des résultats qui peuvent être productifs et innovants autant que destructeurs et pervers (North, 1990, 2005). Dans cet article, je vais retracer le cheminement intellectuel qui fut le mien au cours du dernier demi-siècle, depuis le moment où j'ai commencé des études supérieures dans les années 1950. Les premiers efforts visant à comprendre les systèmes polycentriques de gestion de l'eau en Californie furent pour moi formateurs. En plus de travailler avec Vincent Ostrom et Charles M. Tiebout, alors qu’ils étaient en train d’articuler leur concept de systèmes polycentriques de gouvernement des zones métropolitaines, j'ai étudié les efforts d'un large groupe de producteurs d'eau privés et publics confrontés au problème de surexploitation d'un bassin d'eaux souterraines sur la côte dans lequel l’intrusion d'eau salée menaçait les possibilités d’utilisation à long terme. Puis, dans les années 1970, j'ai participé avec des collègues à l'étude des « industries » polycentriques de police des zones métropolitaines aux États-Unis pour constater que la théorie dominante qui sous-tendait les propositions de réforme massive de ces services était erronée. Les zones bénéficiant d’une combinaison de grands et petits « producteurs » de ce service pouvaient réaliser des économies d'échelle dans la production de

- 19. Par-delà les marchés et les États 17 certains de ces services de police tout en évitant les dés-économies d'échelle dans la production d’autres. Ces premières études empi- riques ont conduit au fil du temps à l'élaboration du cadre « Analyse et développement institutionnels » (ADI). Ce cadre d’analyse unifié, compatible avec les enseignements de la théorie des jeux, nous permit d'entreprendre une série d'études empiriques, y compris une méta-analyse d'un grand nombre d’études de cas de gestion des ressources communes à travers le monde. Des études expérimentales soigneusement conçues et menées en laboratoire nous ont permis de tester des combinaisons précises de variables structurelles pour éclairer les raisons qui poussent des individus anonymes et isolés à surexploiter les ressources communes. Le simple fait de permettre à ces individus de pouvoir communiquer entre eux sans même que cette parole ne les engage (cheap talk), permet de réduire la surexploi- tation et d’augmenter les gains communs, contrairement aux prédictions de la théorie des jeux. Qui plus est, de larges études sur les systèmes d'irrigation au Népal et sur les forêts de la planète permettent de contester la présomption selon laquelle les gouverne- ments font toujours mieux que les usagers dans la gestion et la protection de ressources essentielles. À l’heure actuelle, de nombreux chercheurs ont entrepris de nouveaux efforts théoriques. Une voie de recherche centrale consiste à développer une théorie plus générale du choix indivi- duel susceptible de faire droit au rôle crucial de la confiance lorsque se présentent des dilemmes sociaux. Au cours du temps, un ensemble clair de résultats micro-situationnels a émergé au sujet des facteurs structurels qui affectent la probabilité d'une coopéra- tion sociale accrue. Compte tenu de la complexité des paramètres des champs d’analyse plus élargis, il est nécessaire de développer des approches plus globales (ou « configurales ») pour étudier les facteurs qui favorisent ou nuisent à l'émergence et à la robustesse d’efforts de gestion auto-organisés au sein de systèmes polycentriques multi- niveaux. Plus avant, l'application des études empiriques aux poli- tiques publiques nous amène à souligner l'importance de faire correspondre des règles institutionnelles à des contextes socio- écologiques spécifiques. Les politiques à taille unique (one size fits all policies) ne sont pas efficaces. Les modèles et travaux empiriques que de nombreux chercheurs ont entrepris dans les dernières

- 20. 18 Elinor Ostrom décennies nous fournissent un meilleur fondement pour l'analyse des politiques publiques. Après ce bref survol du propos qui va suivre, entrons dans le vif de mon cheminement intellectuel. 1. Le monde d’avant : les systèmes simples Au milieu du XXe siècle, l'effort scientifique prédominant consis- tait à faire rentrer le monde dans des modèles simples et à critiquer les arrangements institutionnels qui n’y correspondaient pas. Je vais brièvement passer en revue les hypothèses de base qui ont été formulées alors et ont été depuis contestées par des chercheurs du monde entier, en particulier Simon (1955) et Ostrom (2008). 1.1. Deux formes optimales d’organisation Le marché était considéré comme l'institution optimale pour la production et l'échange de biens privés. Pour les biens non privés, en revanche, « le » gouvernement devait imposer des règles et des prélèvements à des individus égocentrés afin qu’ils lui procurent les ressources nécessaires pour fonctionner et s’abstiennent de comportements égoïstes. Sans un gouvernement hiérarchique susceptible de les contraindre à respecter les règles communes, en effet, les citoyens et les représentants de la force publique n’obéi- raient qu’à leur intérêt propre et ne parviendraient pas à fournir en quantité efficace les biens publics tels que la paix et la sécurité, et ce à toutes les échelles de gouvernement (Hobbes [1651] 1960 ; Wilson, 1885). On recommandait par exemple qu’une seule entité gouvernementale se substitue à la structure « chaotique » de la gouvernance métropolitaine, pour en accroître l'efficacité, limiter les conflits entre les différentes structures de gouvernement et servir au mieux une population considérée comme homogène (Anderson et Weidner, 1950 ; Gulick, 1957; Friesema, 1966). Cette vision dichotomique du monde permet de rendre compte des inte- ractions et des résultats sur les marchés pour la production et l'échange de biens strictement privés (Alchian, 1950), mais elle n’explique pas de manière satisfaisante la dynamique interne aux entreprises privées (Williamson, 1975, 1986). Pas plus qu’elle ne permet de comprendre la grande diversité des arrangements insti- tutionnels que les humains bâtissent pour gouverner, fournir et gérer les biens publics et les ressources communes.

- 21. Par-delà les marchés et les États 19 1.2. Deux types de marchandises Dans son essai classique à visée typologique, Paul Samuelson (1954) divise les biens en deux types. Les biens privés purs sont à la fois « excluables » (un individu A peut être exclu de la consomma- tion des biens privés s’il ne s’acquitte pas de leur prix) et « rivaux » (tout ce que A consomme ne peut être consommé par personne d'autre). Les biens publics sont à la fois « non excluables » (il est impossible d’empêcher ceux qui n'ont pas payé pour un bien de le consommer tout de même) et « non-rivaux » (quelle que soit la consommation individuelle de A, la consommation des autres ne s’en trouve pas amoindrie). Cette division élémentaire était conforme à la dichotomie du monde institutionnel entre des échanges de biens privés dans un cadre de marché d’une part et des biens appartenant au gouvernement et organisés selon une hiérarchie publique de l’autre. Les gens étaient considérés avant tout comme consommateurs ou électeurs. 1.3. Un modèle unique d'individu L'hypothèse selon laquelle tous les individus sont entièrement rationnels était généralement acceptée dans la théorie économique standard et la théorie des jeux. Des individus pleinement rationnels sont supposés connaître (i) toutes les stratégies possibles disponibles dans une situation particulière, (ii) quels résultats sont liés à quelle stratégie étant donné le comportement probable des autres dans une situation donnée, et (iii) un ordre de classement de chacun de ces résultats en termes de préférences individuelles mesurées par l'utilité. La stratégie rationnelle pour un tel individu dans chaque situation consiste à maximiser son utilité espérée. Alors que l'utilité a été initialement conçue comme un moyen de combiner une diver- sité de valeurs externes sur une seule échelle interne, en pratique, elle en est venue à être assimilée à une seule unité de mesure exter- nalisée, tels que les profits espérés. Ce modèle de l'individu a généré d’utiles et fructueuses prédictions, validées empiriquement, sur les résultats des opérations de transaction de biens aux attributs spéci- fiques sur un marché concurrentiel, mais n’est pas opératoire pour une grande variété de dilemmes sociaux. Je reviendrai à la discussion de la théorie du comportement individuel à la section 7.1.

- 22. 20 Elinor Ostrom 2. Premiers efforts visant à comprendre pleinement les systèmes humains complexes Cette approche des systèmes simples datant du milieu du ving- tième siècle s’est lentement transformée sous l’effet de recherches empiriques approfondies et du développement d'un cadre cohé- rent avec les modèles de la théorie des jeux pour l'analyse d'un large éventail de questions . 2.1. L’étude des industries publiques polycentriques Les études empiriques qui ont été conduites sur la manière dont les citoyens, les entrepreneurs publics locaux et les représentants de la force publique entreprennent de diverses façons de fournir, produire et gérer les industries de service public et les régimes de propriété commune à différentes échelles ont permis des progrès substantiels dans la connaissance, qui ne s'expliquent pas par le recours aux deux formes optimales d’organisation évoquées plus haut. Ostrom, Tiebout et Warren (1961) ont introduit le concept de polycentrisme dans leur effort pour déterminer si les activités d'un large éventail d'organismes publics et privés engagés dans la fourniture et la production des services publics dans les zones métropolitaines étaient chaotiques, comme les chercheurs domi- nants le pensaient, ou au contraire potentiellement productives. Encadré. Le concept de polycentrisme « Le terme ‘polycentrique’ caractérise une situation dans laquelle de nombreux centres de prise de décision sont formellement indépendants les uns des autres. Qu'ils fonctionnent réellement de manière indépen- dante, ou au contraire forment un système interdépendant de relations, est une question empirique qui doit être étudiée pour des cas particu- liers. Dans la mesure où elles se prennent mutuellement en compte dans leurs rapports de concurrence, entrent en relation dans divers engage- ments contractuels et coopératifs ou ont recours à des mécanismes centralisés pour résoudre leurs conflits, les différentes juridictions poli- tiques d’une zone métropolitaine peuvent fonctionner d'une manière cohérente et selon des logiques de comportements d’interaction prévi- sibles. Dans la mesure où ces traits sont rassemblés, on peut dire qu’elles fonctionnent comme un ‘système’ ». (Ostrom, Tiebout, et Warren, 1961: 831-32).

- 23. Par-delà les marchés et les États 21 S'appuyant sur le concept « d’industrie de service public » (Bain, 1959 ; Caves, 1964 ; Ostrom et Ostrom, 1965), plusieurs études portant sur la performance du secteur de l'eau ont été réalisées dans diverses régions de la Californie durant les années 1960 (Ostrom, 1962 ; Weschler, 1968 ; Warren, 1966 ; Ostrom, 1965). Des éléments probants substantiels ont permis d’établir que les diffé- rents organismes publics et privés avaient tenté de mettre en place une organisation efficace des ressources en eau à plusieurs échelles contrairement à l'opinion qui voulait que la présence de multiples unités gouvernementales sans hiérarchie claire fut chaotique. En outre, ces études ont conduit à mettre en lumière trois mécanismes susceptible d’accroître la productivité dans les zones métropoli- taines polycentriques : (i) les villes de petite et moyenne taille sont plus efficaces que les grandes villes pour assurer le suivi des perfor- mances de gestion de leurs citoyens et des coûts, (ii) les citoyens qui ne sont pas satisfaits de la fourniture de services qui leur est procurée peuvent « voter avec leurs pieds » et s’installer dans des juridictions qui se rapprochent davantage de leurs préférences en termes de services publics (éventail et coûts) et (iii) des commu- nautés locales autonomes peuvent passer contrat avec de plus grands producteurs et dénoncer ces contrats quand elles ne sont pas satisfaites des services rendus, tandis que les différents quartiers des grandes villes n'ont pas voix au chapitre. Dans les années 1970, ces premiers travaux sur les diverses manières d'organiser la fourniture de l'eau dans les zones métropo- litaines et leurs effets contrastés ont été étendus à la question de la sécurité et de la police. Ces études posaient directement la question de savoir si des économies d'échelle substantielles existaient dans la production des services de police de quartier en milieu urbain comme l'affirmaient les partisans d’une réforme ample de ces services (Skoler et Hetler, 1970). Pas un seul cas n’a été trouvé d’un large service de police centralisé surpassant, selon de nombreux indicateurs, de petits départements servant des quartiers semblables. Une série d'études a été mené à Indianapolis (Ostrom et al., 1973), Chicago (Ostrom et Whitaker, 1974), et Saint-Louis (Ostrom et Parcs, 1973 ; Ostrom, 1976) et ensuite répliquée à Grand Rapids, Michigan (Ishak, 1972) et Nashville, Tennessee (Rogers et McCurdy Lipsey, 1974). Nous avons constaté qu’alors que de nombreux services de police servaient les quatre-vingt régions

- 24. 22 Elinor Ostrom métropolitaines que nous avons également étudiées, la duplication des services par plus d'un département à un même ensemble des citoyens survenait rarement (Ostrom, Parks et Whitaker, 1978). En outre, la croyance largement répandue selon laquelle la multiplicité des départements dans une zone métropolitaine était moins effi- cace n'a pas trouvé de validation. En réalité, « les producteurs les plus efficaces fournissent plus de service pour un niveau donné de ressources utilisées dans les zones métropolitaines à haute multipli- cité de producteurs de service que ne le font les producteurs efficaces dans les régions métropolitaines qui comptent moins de producteurs » (Ostrom et Parks, 1999: 287). Les régions métropoli- taines comprenant un grand nombre de producteurs autonomes de services directs atteignaient des niveaux plus élevés d'efficacité technique (ibid.: 290). L'efficacité technique était également renforcée dans les régions métropolitaines comptant un petit nombre de producteurs fournissant des services indirects telles que la communication radio et des analyses de laboratoire criminelles. Nous fûmes donc en mesure de rejeter la théorie sous-jacente aux propositions de réforme d’intégration métropolitaine des services. Nous avons démontré en somme que la complexité n'est pas la même chose que le chaos en matière de gouvernance métropoli- taine. Nous avons étendu la portée de cette leçon lorsque nous nous sommes engagés dans d'autres études empiriques de la gouvernance polycentrique des ressources et des systèmes d’infras- tructures à travers le monde (Andersson et Ostrom, 2008 ; Ostrom, Schroeder et Wynne, 1993). 2.2. Doubler les types de biens L’étude de la façon dont les individus font face aux divers problèmes d'intérêt public dans le monde nous a conduits à rejeter le classement des biens en partie double, Buchanan (1965) avait déjà ajouté un troisième type de bien, qu'il a nommé les « biens de club ». Il était en effet possible à des groupes d'individus de créer des associations privées (clubs) pour se doter de biens et services non-rivaux mais à petite échelle dont ils pourraient profiter tout en excluant les non-membres de la participation et donc de la consommation. À la lumière des recherches empiriques et théo- riques conduites depuis lors, nous avons proposé des modifications supplémentaires à la typologie des biens afin d'identifier les diffé-

- 25. Par-delà les marchés et les États 23 rences fondamentales qui affectent les incitations offertes aux individus (Ostrom et Ostrom, 1977). Il s’agit de : (i) remplacer le terme « rivalité dans la consommation » par « soustractabilité d'utilisation » ; (ii) conceptualiser les notions de « soustractabilité d'utilisation » et d’« excluabilité » pour les faire varier de « faible » à « élevée », plutôt que de les considérer simplement comme présente ou absente ; (iii) ajouter explicitement un quatrième type de bien très important – les ressources communes – qui partage avec les biens privés l'attribut de la soustractabilité et la difficulté d'exclusion avec les biens publics (Ostrom et Ostrom, 1977). Les forêts, les systèmes d'eau, les pêcheries, et l’atmosphère de la planète sont tous des ressources communes d'une immense importance pour la survie des êtres humains sur cette terre ; (iv) renommer les biens « de club » en biens « à péage » dès lors que de nombreux biens qui partagent ces caractéristiques sont fournis par les pouvoirs publics à une échelle locale ainsi que par des associations privées. La figure 1 donne un aperçu des quatre grands types de biens qui influent différemment sur les problèmes auxquels sont confrontés les individus dans la conception des institutions susceptibles de leur permettre de les fournir, de les produire et de les consommer. Ces quatre grands types de biens contiennent eux-mêmes de nombreux sous-types qui varient sensiblement selon de nombreux attributs. Par exemple, une rivière et une forêt sont toutes deux des ressources communes. Mais elles diffèrent sensiblement en ce qui concerne la mobilité des unités de ressources produites, la facilité de mesure, l'échelle de temps pour la régénération, et d'autres attributs encore. Des ressources communes spécifiques diffèrent également selon l'étendue spatiale, le nombre d'utilisateurs, et de nombreux autres facteurs. Quand on s'engage dans un véritable travail de terrain, on est confronté à l’immense diversité des situations dans lesquelles les humains interagissent. Calée dans une voiture de police qui patrouille le quartier central d'une grande ville américaine à minuit le samedi, on voit en tant qu'observateur d’autres modes d'interac- tion humaine que lors de la même patrouille dans une banlieue chic un après-midi de semaine à la sortie de l'école. Dans les deux

- 26. 24 Elinor Ostrom cas, on observe la production d'un bien public – la sécurité locale – par un fonctionnaire d'un gouvernement local. Figure 1. Quatre types de biens Capacité de soustraire la ressource à l’usage d’autrui Forte Faible Biens publics: Ressources communes : paix et sécurité Difficulté bassins d'eau souterraine, lacs, de la communauté, défense Forte systèmes d'irrigation, pêcheries, nationale, connaissances, d'exclusion forêts, etc. protection contre les incendies, des prévisions météorologiques, etc. bénéficiaires potentiels Biens privés: Biens de péage (de club) : Faible alimentation, vêtements, théâtres, clubs privés, garderies, automobiles, etc. etc. Source : adapté de E.Ostrom (2005), p. 24. Les individus impliqués dans chaque situation diffèrent en ce qui concerne l'âge, le degré de sobriété, la raison de leur présence et ce qu'ils tentent de réaliser. Et ce contexte influe sur les stratégies de l'agent de police qui est l’objet de l'observation. De la même manière, on peut noter la différence entre mesurer la production de biens publics et prêter attention aux comportements des sociétés d'eau privées, des services de la ville, des compagnies pétrolières privées, et des résidents locaux qui se rencontrent dans divers contextes pour évaluer la responsabilité des uns et des autres dans la surexploitation des eaux souterraines d’un bassin provo- quant une intrusion d'eau salée massive, et décider des actions à entreprendre. Ces personnes sont toutes confrontées au même problème – la surexploitation d’une ressource commune – mais leurs comportements diffèrent considérablement quand ils se réunissent chaque mois dans une association privée, quand ils s'affrontent dans une salle d'audience et quand ils défendent au Parlement et éventuellement devant les citoyens un projet d’aménagement et de conservation. Ces exemples et bien d'autres situations observées dans les systèmes d'irrigation et de gestion des forêts dans de nombreux pays du monde ne ressemblent pas aux modèles standards d’organisation par le marché ou un processus hiérarchique.

- 27. Par-delà les marchés et les États 25 3. Élaboration d'un cadre pour analyser la diversité des situations humaines La complexité et la diversité des paramètres de terrain que nous avons étudiées a généré un effort soutenu des collègues associés au Workshop in Political Theory and Policy Analysis (« l’Atelier » ci- après) pour élaborer le cadre d’analyse ADI (Analyse et Développe- ment institutionnels)1 (Ostrom, 1975 ; Kiser et Ostrom, 1982 ; McGinnis, 1999a, b, 2000 ; Ostrom, 1986, 2005). Ce cadre d’analyse contient un ensemble de composantes imbriquées que les chercheurs en sciences sociales peuvent utiliser dans leurs efforts pour comprendre les interactions humaines et leurs résultats en fonction de diverses situations institutionnelles. Le cadre ADI s'appuie sur des travaux antérieurs sur les transactions ( Commons, [1924] 1968), la logique de situation (Popper, 1961), les structures collectives (Allport, 1962), les cadres relationnels (Irving Goffman, 1974), et la théorie du script (Schank et Abelson, 1977). L'approche s'inspire également de l'œuvre de Koestler (1973) et de Simon (1981, 1995) qui ont tous deux contesté l'hypothèse selon laquelle le comportement humain et ses résultats seraient entière- ment fondés sur un petit ensemble de irréductibles composantes. Alors que les termes cadres, théories et modèles sont utilisés de manière interchangeable par de nombreux chercheurs, nous utili- sons ces concepts de façon imbriquée pour aller du plus général au plus précis dans nos hypothèses de recherche. Le cadre ADI est destiné à contenir l’ensemble le plus général de variables que l'analyste institutionnel peut vouloir utiliser pour étudier une variété de milieux institutionnels, telles que les interactions humaines sur les marchés, dans les entreprises privées, au sein des familles, des organisations communautaires, des assemblées législa- tives et des agences gouvernementales. Il fournit aux chercheurs un langage métathéorique permettant de discuter toute théorie parti- culière ou de comparer les théories entre elles. Une théorie spécifique est utilisée par un analyste pour spécifier quelles parties du cadre sont jugées utiles pour expliquer divers résultats et quels sont leurs rapports. Les théories microsociales, dont la théorie des jeux, la théorie microéconomique, la théorie des coûts de transac- 1. Institutional Analysis and Development (IAD).

- 28. 26 Elinor Ostrom tion, et la théorie des biens publics et des ressources communes sont des exemples de théories spécifiques compatibles avec le cadre ADI. Élaborer des modèles consiste à formuler des hypothèses précises sur un nombre limité de variables au sein d’une théorie que les chercheurs utilisent pour examiner les conséquences formelles de ces hypothèses spécifiques sur la motivation des acteurs et les caractéristiques de la situation dans laquelle ils se trouvent. Le cadre ADI est conçu pour permettre aux chercheurs d'analyser des systèmes qui sont composés de groupes de variables, dont chacune peut ensuite être désagrégée à plusieurs reprises en fonction de la question d'intérêt du moment. Au centre du cadre ADI se trouve le concept de situation d’action affectée par des variables externes (figure 2). Figure 2. Un cadre pour l’analyse institutionnelle Variables externes Conditions biophysiques Attributs de la Situations Interactions communauté d’action Critères Règles en d’évaluation vigueur Résultats Source : adapté de E.Ostrom (2005), p. 15. Les catégories les plus larges de facteurs externes affectant une situation d'action à un moment donné comprennent : (i) les conditions biophysiques, qui peuvent être simplifiées dans certaines analyses pour s’apparenter à l'un des quatre types de biens définis à la figure 1 ; (ii) les attributs d'une communauté, qui peuvent comprendre l'histoire des interactions antérieures, l’homogénéité ou l’hétéro- généité interne des attributs clés, et le capital de connaissances et social des individus susceptibles de participer ou d’être affectés par l’action des autres ;

- 29. Par-delà les marchés et les États 27 (iii) les règles en vigueur, qui précisent comment ceux qui sont impliqués comprennent ensemble qui doit, ne doit pas, ou peut entreprendre des actions qui affectent les autres et font l'objet de sanctions (Crawford et Ostrom, 2005). Les règles en vigueur peuvent évoluer au fil du temps dès lors que ceux qui sont impli- qués dans une situation d'action interagissent avec les autres dans une variété de situations (Ostrom, 2008 ; Ostrom et Basurto, à paraître ; Boyd et Richerson, 1985) ou peuvent vouloir délibérément changer les règles au moyen d’un choix collectif ou constitutionnel. L'ensemble des variables externes affecte une situation d'action et engendre des logiques d'interactions et des résultats qui sont évalués par les participants à la situation d'action (et potentielle- ment par des chercheurs) et rétroagissent à la fois sur les variables externes et la situation d'action. Les composantes internes d'une situation d'action sont explicitement compatibles avec les variables qu'un théoricien utilise pour analyser un jeu formel2. Cela signifie que mes collègues ont pu utiliser des modèles formels de théorie des jeux compatibles avec le cadre ADI pour analyser des combinaisons simplifiées mais néanmoins intéressantes de variables théoriques et en tirer des conclusions qui puissent être testées (voir Acheson et Gardner, 2005 ; Gardner et al., 2000 ; Weis- sing et Ostrom, 1993) ainsi que des modèles à agents (MAA) (Jager et Janssen, 2002 ; Janssen, 2008). Il n'est pas possible de développer un jeu formel (ou même un MAA) pour analyser les situations plus complexes impliquant de nombreuses variables pertinentes qui influent sur les résultats et sont de première importance pour l'analyse institutionnelle. Il est possible, en revanche, d'utiliser un ensemble commun d'éléments structurels pour élaborer des formes structurées codées pour la collecte et l'analyse de données. Et on peut concevoir des expériences utilisant un ensemble commun de variables pour de nombreuses situations présentant un intérêt pour les économistes politiques et déterminer ensuite pourquoi certains comportements et résultats se produisent dans certaines situations 2. Je suis très reconnaissante à Reinhard Selten pour les nombreuses heures de discussion productive que j'ai eue avec lui au début des années 1980, alors que nous commencions à élaborer le cadre ADI, au sujet des composantes internes d'un jeu formel qui pourraient être utilisées dans ce cadre.

- 30. 28 Elinor Ostrom et pas dans d'autres. Pour spécifier la structure d'un jeu et en prédire les résultats, le théoricien doit déterminer : (i) les caractéristiques des acteurs impliqués (y compris le modèle de choix individuel adopté par le théoricien) ; (ii) les positions qu'ils occupent, par exemple, s’ils sont les premiers à jouer ou des joueurs de rang (first mover or row player) ; (iii) l’ensemble des actions dont les joueurs peuvent décider au niveau des différents nœuds d’un arbre décisionnel ; (iv) la quantité d'information disponible à un nœud de décision ; (v) les résultats que les acteurs affectent conjointement ; (vi) un ensemble de fonctions qui relient les acteurs et les actions au niveau des nœuds de décision à des résultats intermédiaires ou finaux ; (vii) les avantages et les coûts associés aux actions choisies et aux résultats obtenus. Ce sont aussi les composantes internes d'une situation d'action comme le montre la figure 3. Comme discuté ci-dessous, l’applica- tion d’un cadre commun à une grande variété d'études de cas a permis une plus grande accumulation de connaissances au sujet des interactions et des résultats dans des environnements très complexes. Le cadre ADI intègre en effet explicitement une situation particulière dans un contexte plus large de variables externes, dont certaines peuvent être délibérément révisées au cours du temps. Figure 3. La structure interne d’une situation d’action Variables externes ACTEURS INFORMATION CONTRÔLE à propos de sur associés à RÉSULTATS POSITIONS Liés à POTENTIELS associés à COÛTS ET BÉNÉFICES NETS attribués à ACTIONS Source : adapté de E.Ostrom (2005), p. 33.

- 31. Par-delà les marchés et les États 29 4. Les individus rationnels sont-ils désespérément piégés dans des dilemmes sociaux ? Les hypothèses classiques sur les comportements des individus rationnels confrontés à une dichotomie de formes organisation- nelles et de biens (cf. supra) masquent les efforts potentiellement productifs des individus et des groupes pour organiser et résoudre les dilemmes sociaux auxquels ils font face, telles que la surexploita- tion des ressources communes et la production insuffisante de biens publics locaux. Les modèles classiques ont été utilisés pour repré- senter les individus impliqués dans un jeu du dilemme du prisonnier ou d'autres dilemmes sociaux comme toujours pris au piège, dépourvu de capacités de changer les structures elles-mêmes. Cette étape dans les théories utilisées pour analyser la condition humaine a été régressive. Le fait que les individus qui sont dans une situation donnée aient le moyen de transformer les variables externes qui affectent leur propre condition varie considérablement d'une situation à l'autre. Il s’agit donc d’une question empirique qui varie d’une situation à l’autre plutôt que d'une logique universelle. Dans un dilemne du prisonnier, les enquêteurs gardent volontaire- ment les prisonniers séparés de sorte qu'ils ne puissent pas communiquer. Mais les utilisateurs d'une ressource commune ne voient pas leurs actions limitées de la sorte. Lorsque les analystes perçoivent que les êtres humains dont ils tentent de modéliser le comportement sont piégés dans des situations perverses, ils font alors l’hypothèse que d’autres êtres humains extérieurs – chercheurs ou représentants de la force publique – sont capables d'analyser la situation, de déterminer pourquoi les résultats d’interaction se révè- lent contre-productifs, et d’envisager les changements dans les règles en vigueur qui permettront aux participants d'améliorer ces résultats. On attend ensuite des responsables extérieurs qu’ils impo- sent un ensemble optimal de règles sur les individus. On suppose donc que la dynamique de changement doit venir de l'extérieur de la situation plutôt que de la réflexion et de la créativité des personnes impliquées dans cette situation et de leur capacité à restructurer leurs propres modèles d'interaction. Pour reprendre les propos de Richard Sugden au sujet de cette approche : « La plupart des théories économiques modernes décrivent un monde dirigé par un gouvernement (et non pas, de manière signi- ficative, par des gouvernements), et voit ce monde à travers les yeux de ce gouvernement. Le gouvernement est censé avoir la

- 32. 30 Elinor Ostrom responsabilité, la volonté et le pouvoir de restructurer la société de quelque manière que ce soit en vue de maximiser le bien-être social. Comme la cavalerie américaine dans tout bon western, le gouvernement tient à se précipiter à la rescousse lorsque le marché « fait défaut », et la tâche des économistes consiste à le conseiller sur le moment et la manière de le faire. On ne fait en revanche que peu ou pas crédit aux individus de la capacité de résoudre entre eux leurs problèmes collectifs. Voilà bien une vision déformée de certaines questions économiques et poli- tiques pourtant importantes. » (Sugden, 1986: 3 ; italiques dans l'original). La représentation donnée par Hardin (1968) d’usagers d’une ressource commune – un pâturage ouvert à tous – piégés dans une tragédie inexorable de surexploitation et de destruction a été large- ment acceptée car elle était conforme à la prévision de non- coopération du dilemme du prisonnier ou d'autres jeux de dilemme social. Cette métaphore a retenu l'attention des cher- cheurs et décideurs du monde entier. Beaucoup ont alors cru que les ressources communes n’étaient détenues par personne. Et on en a déduit que les représentants du gouvernement avaient pour mission d’imposer de nouvelles variables externes (par exemple de nouvelles politiques publiques) afin de prévenir la destruction par les utilisateurs de ces ressources, puisque ceux-ci ne pouvaient pas faire autrement que de détruire les ressources dont leur propre avenir (et le nôtre incidemment) dépendait. 4.1. L’apport des chercheurs de diverses disciplines pour déterminer si les usagers des ressources communes sont toujours piégés socialement Tandis que des cas dramatiques de ressources surexploitées avaient capté l'attention de l’opinion, les études de la gouvernance locale des ressources communes à petite et moyenne échelle sur de longues périodes de temps réalisées par des anthropologues, des historiens de l'économie, des ingénieurs, des historiens, des philo- sophes et des politistes, ne parvenaient pas à attirer celle de la plupart des théoriciens et décideurs (voir McNetting, 1972 ; McCay et Acheson, 1987 ; Coward, 1980). Le cumul des connaissances contenues dans ces études s’est avéré impossible parce que ces travaux ont été menés par des cher- cheurs de diverses disciplines se concentrant sur différents types de ressources situées dans de nombreux pays. Heureusement, le

- 33. Par-delà les marchés et les États 31 National Research Council (NRC) créa au milieu des années 1980 un comité pour évaluer les divers arrangements institutionnels se révélant efficaces pour la conservation et la gestion des ressources communes. Ce comité du NRC rassembla des chercheurs de plusieurs disciplines utilisant le cadre ADI pour commencer à iden- tifier les variables communes dans les cas où les utilisateurs étaient parvenus à s’organiser efficacement et dans ceux où ils avaient échoué (Ronald Oakerson, 1986 ; NRC, 1986). Le fait d’établir de nombreux cas dans lesquels les utilisateurs des ressources avaient effectivement réussi à s'organiser a remis en cause l’hypothèse qui voulait qu'il était impossible pour les utilisateurs des ressources de résoudre eux-mêmes leurs problèmes de surexploitation. Le rapport issu des travaux de ce comité du NRC ouvrit la porte à un éventail d'études utilisant des méthodes variées. Ce comité a égale- ment été l’aiguillon d’un programme de recherche à l’Atelier3 visant à coder et analyser les études de cas d’usage des ressources communes menées par d'autres chercheurs. 4.2. Méta-analyses des études de cas de ressources communes Dans un effort pour aller au-delà de la simple existence de plusieurs cas où les utilisateurs des ressources étaient parvenus à s’auto-organiser efficacement, mes collègues de l'Atelier entrepri- rent une méta-analyse de ces études de cas, identifiées grâce aux activités du comité du NRC4. Grâce à nos études antérieures des systèmes urbains complexes et de l'élaboration d'un cadre et d’un langage commun pour relier les composantes de ces systèmes complexes, nous étions en mesure d’utiliser ce cadre pour nous aider à organiser nos efforts. Le cadre ADI est ainsi devenu le socle de la conception d'un manuel de codage destiné à enregistrer un ensemble cohérent de variables pour chaque étude de cas de gestion de ressource commune. Ce fut un travail considérable. Plus de deux ans furent consacrés à ce manuel (Ostrom et al., 1989). Un problème clé était le peu de recoupement entre les variables identi- fiées par les auteurs d'études de cas issus de diverses disciplines. Il a fallu à notre équipe lire et passer au peigne fin plus de 500 études de cas afin d'identifier un ensemble restreint d’études qui avaient 3. Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University. 4. Cet effort de méta-analyse est décrit au chapitre 4 de Amy Poteete, Janssen et E. Ostrom (2010).

- 34. 32 Elinor Ostrom consigné des informations sur les acteurs, leurs stratégies, l'état de la ressource et les règles en vigueur5. Un ensemble commun de variables a été identifié pour 44 sous-groupes de pêcheurs côtiers (Edella Schlager, 1990, 1994) et 47 systèmes d'irrigation gérées par des agriculteurs ou un gouvernement (Shui Yan Tang 1992, 1994). Sur les 47 systèmes d'irrigation inclus dans l'analyse, 12 étaient gérés par des agences gouvernementales dont seulement 40 % (n = 7) pouvaient se prévaloir de performances élevées. Sur les 25 gérés par les agriculteurs, plus de 70 % (n = 18) avaient un rende- ment élevé (Tang 1994: 234). La conformité à la règle commune se révéla une variable clé affectant la pertinence dans le temps de la gestion de l’eau (Tang 1994: 229). Aucun des groupes de pêcheurs côtiers analysés par Schlager n’était géré par un gouvernement et 11 (soit 25 %) n’étaient pas du tout organisés. Les 33 autres sous- groupes étaient organisés de manière variée, selon des règles informelles qui définissaient qui était autorisé à pêcher dans un endroit particulier et quelle limite devait être appliquée aux quan- tités pêchées (Schlager, 1994: 260). En plus d’identifier des niveaux de coopération élevés, nous avons également trouvé dans certains cas une forme de confirma- tion de la prédiction d’absence de coopération. « Dans les cas de dilemmes de ressources communes dans lesquels les individus ne se connaissent pas, ne peuvent pas communiquer efficacement et ne peuvent donc conclure des accords et élaborer ensemble des normes et sanctions, les prévisions dérivées de modèles d'individus rationnels participant à un jeu non coopératif se voient largement confirmées. Il s’agit de cas rares et l’hypothèse de rationalité complète paraît alors raisonnable » (Ostrom, Gardner et Walker, 1994: 319). Mais, d’'autre part, la capacité à surmonter les dilemmes et à créer une gouvernance efficace étaient beaucoup plus fréquente que prévu et dépendait de la structure de la ressource elle-même et du fait que les règles en vigueur dévelop- 5. Les chercheurs issus d’horizons disciplinaires divers ont tendance à utiliser un vocabulaire et des cadres théoriques très différents quand ils décrivent des situations empiriques. D'autres chercheurs qui ont utilisé la méta-analyse font également état de la nécessité de passer en revue de nombreuses publications pour obtenir des données cohérentes sur les systèmes humains d’utilisation de ressources. Adcharaporn Pagdee, Yeon-Su Kim, et PJ Daugherty (2006) rapportent ainsi avoir consulté plus de 100 articles pour finalement analyser 31 études de cas de gestion forestière. Thomas K. Rudel (2008) indique qu’il a passé en revue près de 1 200 études pour une méta-analyse de 268 cas de changement dans la couverture forestière tropicale.

- 35. Par-delà les marchés et les États 33 pées par les utilisateurs correspondent bel et bien à cette structure (William Blomquist et al., 1994). Dans tous les systèmes auto-orga- nisés, nous avons constaté que les utilisateurs avaient créé des règles de limites, pour déterminer qui pourrait utiliser les ressources, des règles de choix relatives à la répartition du flux des unités de la ressource, et des formes actives de contrôle et de sanc- tion décentralisée des contrevenants aux règles communes (Ibid.: 301). Mais nous n'avons pas trouvé un seul cas où les usagers utilisaient une stratégie de réplique dure (grim trigger) – une forme de punition par laquelle les individus, selon de nombreuses études théoriques, étaient censés résoudre le problème des dilemmes répétés (Dutta, 1990: 264). 4.3. Les faisceaux de droits de propriété liés aux ressources communes Les économistes de l’environnement ont utilisé le terme de « ressources de propriété commune » pour se référer aux pêcheries et aux ressources en eau (Gordon, 1954; Scott 1955; Bell, 1972). Associer ainsi le terme de « propriété » à celui de « ressource » introduit une grande confusion entre la nature d'un bien et l'absence ou la présence d'un régime de propriété (Ciriacy-Wantrup et Bishop, 1975). Une ressource commune peut être détenue et gérée comme une propriété du gouvernement, une propriété privée, une propriété communautaire, ou n’être détenue par personne (Bromley, 1986). Une autre raison de l'absence de connaissances sur les systèmes de propriété locale développés par les utilisateurs était que de nombreux chercheurs présumaient que si les utilisateurs ne possédaient pas le droit d'aliénation de leur ressource – le droit de vendre leur bien –, ils ne détenaient pas de droits de propriété véritables (Alchian et Demsetz, 1973; Anderson et Hill, 1990 ; Posner, 1975). Schlager et Ostrom (1992) s’appuyèrent sur les travaux antéri- eurs de Commons ([1924] 1968) pour imaginer des systèmes de droits de propriété contenant des faisceaux de droits plutôt qu’un seul droit. La méta-analyse des études de cas existante a permis d'identifier cinq droits de propriété que les individus utilisant des ressources communes peuvent posséder de manière cumulative : (i) l'accès, le droit de prendre part à une propriété donnée6 ; (ii) le retrait, le droit de prélever les produits spécifiques d'une

- 36. 34 Elinor Ostrom ressource, (iii) la gestion, le droit de transformer la ressource et d’en réglementer les modes d'utilisation interne, (iv) l'exclusion, le droit de décider qui aura droit d’accès, de retrait ou de gestion (v) enfin l'aliénation, le droit de céder ou de prêter n’importe lequel des quatre premiers droits. Cette conception en faisceaux des droits de propriété est désormais largement acceptée parmi les chercheurs qui ont étudié les divers systèmes de droits de propriété à travers le monde (Brunckhorst, 2000 ; Degnbol et McCay, 2007 ; Paavola et Adger, 2005 ; Trawick, 2001 ; Wilson et al., 1994). 4.4. Lier les composants internes d'une situation d'action à des règles extérieures Les acteurs qui ont des droits de propriété spécifiques à une ressource sont également confrontés à des règles plus fondamen- tales qui affectent la structure des situations d'action dans lesquelles ils sont impliqués. Dans notre méta-analyse, nous avons identifié une incroyable variété de règles spécifiques utilisées dans différents contextes (déterminant par exemple qui peut prélever quel nombre d’unités de ressources à quel endroit et à quelle heure, quelle information devait fournir les utilisateurs, quels coûts et avantages étaient attachés à quelles actions, etc.) En tentant de trouver une approche cohérente pour coder et analyser cette riche diversité de règles spécifiques décrites par les auteurs des études de cas, nous nous sommes de nouveau tournés vers le cadre ADI. Comme nous avions identifié sept composantes d’une situation d'action, il semblait raisonnable de concevoir sept grands types de règles fonctionnant comme des variables externes affectant les composantes des situations d'action (voir figure 4). Les sept types de règles sont les suivants: (i) les règles de limite qui spécifient comment les acteurs devraient être choisis pour entrer ou sortir des positions ; (ii) des règles de position qui spécifient un ensemble de positions, et le nombre d’acteurs détenant chacune ; (iii) les règles de choix qui spécifient quelles actions sont attribuées à un acteur dans une position donnée ; 6. La notion de droits d'accès a intrigué certains chercheurs. Un exemple trivial d'un droit d'accès est l'achat d'un permis pour entrer dans un parc public. Ce permis donne au titulaire le droit d'entrer et de profiter des joies de la randonnée pédestre et des autres activités (la récolte exceptée) pour une période de temps définie.

- 37. Par-delà les marchés et les États 35 (iv) les règles d'information qui spécifient les canaux de communi- cation entre les acteurs et quelle information doit, peut ou ne doit pas être partagée ; (v) Les règles de portée qui spécifient quels résultats pourraient être affectés ; (vi) les règles d'agrégation (telle que les règles de majorité ou d'unanimité) qui spécifient comment les décisions des acteurs à un nœud doivent être reliées à des résultats intermédiaires ou finaux ; (vii) Enfin, les règles de gains qui spécifient comment les avantages et les coûts devraient être distribués aux acteurs selon leurs positions (Crawford et Ostrom, 2005). Une manière utile de concevoir des règles institutionnelles consiste à envisager la partie d'une situation d'action affectée par une règle (figure 4). Figure 4. Les règles comme variables éxogènes affectant directement les éléments d’une situation d’action Règles d’information Règles d’agrégation Règles de limite ACTEURS INFORMATION CONTRÔLE associés à à propos de sur Règles de RÉSULTATS Règles de position POSITIONS Liés à portée POTENTIELS associées à COÛTS ET BÉNÉFICES NETS Règles de choix attribués à ACTIONS Règles de gains Source : adapté de E. Ostrom (2005), p. 189. Cette conceptualisation en sept types de règles (plutôt qu’un ou deux) a suscité l’ire des chercheurs qui auraient voulu s'appuyer sur des modèles simples d'interactions entre les humains. Mais non contents d’identifier un éventail de sept types de règles, nous avons aussi trouvé de multiples variantes de chaque type. Par

- 38. 36 Elinor Ostrom exemple, nous avons trouvé 27 règles de limite décrites par les auteurs des études de cas et utilisées dans au moins une situation d’usage de ressource commune (Ostrom, 1999: 510). Certaines règles spécifiaient diverses formes de résidence, d’appartenance à une organisation, ou des attributs personnels, assignés ou acquis. De même, nous avons trouvé 112 règles de choix différentes qui étaient habituellement composées de deux parties : une formule de répartition précisant où, quand, ou comment les unités de ressources pourraient être prélevées et une base spécifique pour l'application de la formule (telle que la quantité de terres possédée, les tendances historiques d’utilisation de la ressource ou la cession par le biais de loteries) (ibid.: 512). 4.5. Les institutions pérennes de ressources communes Après avoir travaillé pendant plusieurs années avec mes collègues sur le codage des cas des systèmes ayant réussi ou échoué, il m’a semblé que ma tâche était désormais d'entreprendre une analyse statistique minutieuse afin d'identifier les règles spéci- fiques associées aux systèmes efficaces. Je n'avais pas encore complètement digéré le nombre incroyable et la diversité des règles que l'équipe était parvenue à identifier. En 1988, j'ai pris une année sabbatique pour me consacrer à un groupe de recherche organisé par Reinhard Selten au Center for Interdisciplinary Research de l'Université de Bielefeld. Je me suis démenée pour trouver des règles pertinentes pour les environnements écologiques, sociaux, et économiques, mais les règles spécifiques associées à la réussite ou à l'échec des systèmes de gestion variaient considérablement entre les différents environnements. Finalement, j'ai dû aban- donner l'idée que des règles spécifiques pourraient être associés à des cas de réussite. Remontant d’un niveau de généralité, j'ai essayé de comprendre les régularités institutionnelles plus larges des systèmes persistants sur une longue période de temps, régularités absentes dans les cas d’échec. J'ai utilisé le terme de « principes de conception » pour caractériser ces régularités. Je n’entendais pas par là que les pêcheurs, irrigateurs, éleveurs et autres avaient explicitement ces principes à l’esprit quand ils conçurent des systèmes qui se sont maintenus sur de longues périodes de temps. Mon propos était plutôt d'identifier un ensemble d’enseignements

- 39. Par-delà les marchés et les États 37 fondamentaux sous-jacents caractérisant les régimes pérennes par opposition aux cas d'échec (Ostrom 1990)7. Ces principes de conception étant décrits en détail dans E. Ostrom (1990, 2005), je me contenterai d’en énumérer ici seule- ment une brève liste actualisée, telle que développée par Michael Cox, Gwen Arnold et Sergio Villamayor- Tomás (2009) : 1A. Les limites entre utilisateurs et non utilisateurs : des limites claires et comprises de tous au plan local existent entre les util- isateurs légitimes et ceux qui ne le sont pas ; 1B. Les limites des ressources : des frontières claires séparent une ressource commune spécifique d'un système socio-écologique plus large ; 2A. La congruence avec les conditions locales : les règles d’appro- priation et de fourniture sont congruentes avec les conditions sociales locales et environnementales ; 2B. Appropriation et fourniture : les règles d’appropriation sont conformes aux règles de fourniture ; la répartition des coûts est proportionnelle à la répartition des bénéfices ; 3. Les dispositions de choix collectif : la plupart des personnes concernées par un régime de ressources sont autorisées à parti- ciper à la conception et la modification de ses règles ; 4A. La surveillance des utilisateurs : des personnes responsables devant les utilisateurs ou les utilisateurs eux-mêmes assurent la surveillance des niveaux d’appropriation et de fourniture des utilisateurs ; 4B. La surveillance de la ressource : des personnes responsables devant les utilisateurs ou les utilisateurs eux-mêmes assurent la surveillance de l’état de la ressource ; 5. Des sanctions graduées : les sanctions pour infractions aux règles sont d’abord très faibles, mais deviennent de plus en plus fortes si un utilisateur viole une règle de manière répétée ; 6. Mécanismes de résolution des conflits : des instances locales de résolution des conflits entre utilisateurs ou avec des représen- tants de la force publique existent et fonctionnent de manière rapide et peu coûteuse ; 7. Le terme de « principe de conception » a induit de nombreux lecteurs en confusion. Peut- être aurais-je dû utiliser le terme de « meilleures pratiques » pour décrire les règles et la structure des institutions pérennes.

- 40. 38 Elinor Ostrom 7. Reconnaissance minimale des règles : les droits des utilisateurs locaux à édicter leurs propres règles sont reconnus par le gouvernement ; 8. Entreprises imbriquées : quand une ressource commune est étroitement liée à un système socio-écologique plus large, les activités de gouvernance sont organisées en plusieurs couches imbriquées. Ces principes de conception semblent synthétiser les facteurs fondamentaux qui influent sur la probabilité de long terme de survie d'une institution développée par les usagers d'une ressource. Cox, Arnold, et Villamayor-Tomás (2009) ont analysé plus de 100 études menées par des chercheurs pour évaluer la capacité de ces principes à expliquer la réussite ou l'échec de diverses expéri- ences de gestion de ressources communes. Les deux tiers de ces études confirment que les systèmes de ressources pérennes sont caractérisés par la plupart des principes de conception identifiés et que les cas d’échecs ne le sont pas. Les auteurs de certaines études qui ont conclu que les principes de conception étaient inopérants ont eu tendance à les interpréter de manière très rigide et ont ensuite estimé que le succès des systèmes reposait sur des principes plus flexibles. Dans trois cas, la formulation initiale des principes de conception était trop générale et ne distinguait pas entre les conditions écologiques et sociales. Aussi ai-je adopté les améliora- tions aux principes 1, 2 et 4 proposées par Cox et ses coauteurs. 5. Des expériences pour étudier les problèmes liés aux ressources communes L'existence d'un grand nombre de cas où les utilisateurs ont dans les faits surmonté leurs dilemmes sociaux afin de parvenir à une utilisation pérenne, de long terme, de leurs ressources communes a apporté un démenti convaincant à la présomption qui voulait que cela soit impossible. De nombreuses variables influent simultanément sur ces résultats de terrain. Le recours à des modèles de théorie des jeux d’utilisation de ressources communes (Ostrom et Weissing, 1993 ; Ostrom et Gardner, 1993) fut l’une des stratégies que nous avons utilisée pour évaluer les résultats théo- riques d'un ensemble de variables observées sur le terrain. Nous

- 41. Par-delà les marchés et les États 39 avons également pensé qu'il était important d’examiner l'effet de combinaisons précises de variables dans un cadre expérimental. 5.1. Expérimentations de ressources communes dans les laboratoires universitaires Gardner et Walker se sont joints à moi dans un effort prolongé pour construire et tester des modèles minutieusement spécifiés de théorie des jeux compatibles avec le cadre ADI (voir Ostrom, Walker et Gardner, 1992 ; Ostrom, Gardner et Walker, 1994). Les premières expériences commencèrent avec une situation statique de référence qui était aussi simple que possible tout en reflétant les aspects cruciaux de l’appropriation de la ressource commune par les utilisateurs sur le terrain. Nous utilisâmes une fonction de production des gains quadratique basée sur le modèle classique de Gordon (1954). La dotation initiale en ressources pour chacun des huit sujets était un ensemble de jetons que le sujet pouvait allouer entre le marché 1 (qui avait un rendement fixe) et le marché 2 (qui fonctionnait comme une ressource commune et dont le rendement était affecté par les actions de tous les sujets de l'expérience). Les sujets reçurent des informations agrégées de sorte qu'ils ne savaient pas quelles étaient les actions de chaque individu. Chaque sujet i pouvait investir une partie xi de sa dotation en ressources communes (marché 2), la partie restante étant alors être investie sur le marché 1. La fonction de gains que nous avons utilisée (Ostrom, Gardner et Walker 1994:110) était de la forme : (1) ui(x) = we si xi = 0 (2) w(e – xi) + (xi/Σxi)F(Σxi) si xi > 0. L'expérience de référence était un « dilemme des biens communs » dans lequel le résultat de théorie des jeux impliquait une surexploitation importante d'une ressource tandis qu’un résultat bien meilleur pouvait être atteint si les sujets consentaient à réduire leur allocation conjointe. La prédiction de la théorie des jeux non coopératifs était que les sujets allaient investir selon un équilibre de Nash – 8 jetons chacun pour un total de 64 jetons. Les sujets pouvaient gagner beaucoup plus s’ils réduisaient leur alloca- tion dans la ressource commune à un total de 36 jetons. Les sujets dans l’expérience de référence à tours multiples ont largement surinvesti – ils ont investi encore plus de jetons que prévu, de sorte que le résultat conjoint a été pire que ne le prédisait l’équilibre de