1º diss variabilidade de agregados graúdos de resíduos de construção e demolição reciclados

- 1. 6e5*,2 &,5(//, $1*8/2 9$5,$%,/,'$'( '( $*5(*$'26 *5$Ò'26 '( 5(6Ë'826 '( &216758d2 ( '(02/,d2 5(&,&/$'26 Dissertação apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Engenharia 62 3$8/2

- 2. 6e5*,2 ,5(//, $1*8/2 9$5,$%,/,'$'( '( $*5(*$'26 *5$Ò'26 '( 5(6Ë'826 '( 216758d2 ( '(02/,d2 5(,/$'26 Dissertação apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo para obtenção do título de Mestre em Engenharia Área de Concentração: Engenharia de Construção Civil e Urbana Orientador: Vanderley Moacyr John D 62 3$8/2

- 3. D Angulo, Sérgio Cirelli Variabilidade de agregados graúdos de resíduos de construção e demolição reciclados. São Paulo, 2000. 155p. Dissertação (Mestrado) – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Departamento de Engenharia de Construção Civil. 1. Resíduo 2. Reciclagem 3. Agregados 4. Entulho 5. Variabilidade 6. Análise de imagem I. Universidade de São Paulo. Escola Politécnica. Departamento de Engenharia de Construção Civil II. t

- 4. $ 'HXV $ PLQKD IDPtOLD ( DRV SLRQHLURV QD GHIHVD GR PHLR DPELHQWH

- 5. $*5$'(,0(1726 Neste período, na Universidade de São Paulo, por quase dois anos de minha vida, muito evoluí intelectualmente, seja pela diversidade e riqueza de conhecimentos aqui desenvolvidos, seja pelos professores e qualificados profissionais que aceitaram me orientar. Em todos os sentidos, somente marcas positivas me foram deixadas por essa grande universidade pública, que teima em resistir, apesar das políticas atuais. Mas, com certeza, essa (que eu conheci) tem muito ainda a ensinar e a fazer pela sociedade. Devo agradecer ao meu primeiro mestre, Prof. Gilson Morales, da Universidade de Londrina, que me iniciou na pesquisa, ensinando-me a desenvolver projetos, o que, no Mestrado, ajudou-me muito. Muito devo ao Prof. Dr. Vanderley Moacyr John, que acreditou no meu trabalho, até então uma pesquisa de Iniciação Científica desenvolvida na Universidade de Londrina, e aceitou me orientar dentro da linha de pesquisa iniciada. Como orientador e como professor da disciplina de Resíduos, apresentou-me o conceito de desenvolvimento sustentável e incentivou-me na pesquisa da reciclagem de resíduos voltados para a Construção Civil. Participou da elaboração deste projeto, ensinando-me a pensar, dirigindo minhas atividades com objetividade. Acrescentou muitas idéias a este trabalho, envolvendo-se e incentivando-me. Sua participação, no final deste trabalho, foi indispensável para as conclusões aqui apresentadas. Aos Professores das disciplinas que cursei que me mostraram outros estágios do conhecimento, alargando meu universo de pesquisa. Sinceros agradecimentos aos professores Alex Abiko, Paulo Helene, Vahan Agopyan, Antônio Figueiredo, Ubiraci Espinelli Souza e Maria Alba Cincotto, professora por quem tenho profunda admiração. À Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior – CAPES – e ao Departamento de Engenharia de Construção Civil da EPUSP que viabilizaram a realização e custearam a infra-estrutura desta dissertação. Ao Dr. Tarcísio de Paula Pinto, pioneiro no estudo de resíduos de construção e demolição, pelas contribuições a este estudo, em reuniões ou durante meu Exame de Qualificação do qual participou. Ao Prof. Dr. Eduardo Toledo Santos que contribuiu no desenvolvimento da metodologia que emprega a técnica de análise de imagem, dando sugestões e indicando bibliografias.

- 6. Ao Reginaldo Mariano da Silva, Dorval D. Aguiar, Adilson Inácio dos Santos, João Carlos Soares, Mário Souza Takeashi e Renata Monte pelo auxílio na etapa experimental. Ao Rogério de Toledo e Patrícia R. de Freitas, pelas soluções dos problemas de informática que sugiram durante este trabalho. Ao NIPP (Núcleo de Inovação em Políticas Públicas), da cidade de Santo André, pelo fornecimento dos agregados e infra-estrutura para a coleta de amostras. Especiais agradecimentos ao arquiteto Gilson Lameira, engenheiro Marcos Tamai e funcionários da britagem. Ao Msc. Salomon Mony Levy pelo fornecimento de agregados reciclados de laboratório. Ao Paulo Heitzmann, Fátima Regina G. Sanches Domigues e Engrácia Maria Bartuciotti pela ajuda na solução de problemas relacionados ao departamento. À Maria de Fátima da Silva Paiva, Leonor Madalena Machado Rosa Andrade e ao Fernando Ricardo de Brito pela ajuda na pesquisa bibliográfica. Aos alunos de Iniciação Científica que participaram desta pesquisa, Fabiana Negrini Suarez (obrigado pela dedicação intelectual e física nas horas consumidas em uma central de moagem), Fabiana Cleto e Maurício Dainezi (para ambos agradecimentos pela disposição e persistência nas caracterizações de Laboratório, especialmente pelos incômodos ensaios de granulometria). Aos meus verdadeiros amigos que torceram pelo sucesso deste trabalho, dentro e fora do meu ambiente de trabalho. Aos meus pais, Ivan de Lucena Angulo e Regina Aparecida Cirelli Angulo, que não pouparam recursos físicos e emocionais para tornar realidade o meu sonho. Aos meus tios, Luis Carlos Cirelli e Eliete Hercolin Cirelli, que me acolheram carinhosamente em São Paulo como um membro de sua família. Aos meus companheiros de Sala Asteróide, com os quais dividi experiências e suor! Aos companheiros da Sala GRS e Reciclagem. À Veridiana Maria Armond Vasconcelos, Dra. Linda Ho e especialmente Dra. Neide Sato (pelas reuniões, disposição e empréstimo de livros), pela ajuda nos conhecimentos de estatística. Ao Prof. Henrique Kahn, pelos esclarecimentos de conceitos de análise de imagem.

- 7. À minha mãe, mais uma vez, pelas revisões de Língua Portuguesa. Aos amigos Leonardo Miranda e Rubiane Paz do Nascimento Antunes, pelo companheirismo e inúmeras revisões finais.

- 8. i 680È5,2 /,67$ '( ),*85$6 /,67$ '( 7$%(/$6 5(6802 $%675$7 ,1752'8d2 5(6Ë'826 '( 216758d2 ( '(02/,d2 1.1 DEFINIÇÕES.................................................................................................................................7 1.2 QUANTIDADE GERADA DE RCD.............................................................................................8 1.3 COMPOSIÇÃO, VARIABILIDADE E ORIGEM DOS RCD ....................................................10 RPSRVLomR GRV 5' 9DULDELOLGDGH GRV 5' 2ULJHP GRV UHVtGXRV GH QRYDV FRQVWUXo}HV 2ULJHP GRV UHVtGXRV GH GHPROLomR 1.4 CONSEQÜÊNCIAS AMBIENTAIS DA DEPOSIÇÃO DE RCD ..............................................15 1.5 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA RCD.........................................................................................17 5(,/$*(0 '26 5' 202 $*5(*$'26 2.1 PROCESSO DE PRODUÇÃO DOS AGREGADOS DE RCD RECICLADOS .........................22 2.2 PRESENÇA DE CONTAMINAÇÕES E MATERIAIS INDESEJÁVEIS..................................28 2.3 UTILIZAÇÃO DOS AGREGADOS DE RCD RECICLADOS ..................................................31 (P FRQFUHWRV SOiVWLFRV (P DUJDPDVVDV RQVLGHUDo}HV VREUH R HVWDGR IUHVFR GH FRQFUHWRV H DUJDPDVVDV (P EORFRV GH FRQFUHWR 2.4 VARIABILIDADE DOS AGREGADOS DE RCD RECICLADO .............................................36 9DULDELOLGDGH GD FRPSRVLomR 9DULDELOLGDGH GD JUDQXORPHWULDV 9DULDELOLGDGH QD IRUPD WH[WXUD H DEUDVmR 9DULDELOLGDGH QD DEVRUomR GH iJXD 9DULDELOLGDGH QDV SURSULHGDGHV GH DUJDPDVVDV 9DULDELOLGDGH QDV SURSULHGDGHV GH FRQFUHWRV SOiVWLFRV 2.5 NORMALIZAÇÃO DE AGREGADOS GRAÚDOS DE RCD RECICLADOS PARA CONCRETO ................................................................................................................................46 0e72'26 '( (678'2 '( 20326,d2 '( $*5(*$'26 '( 5' 5(,/$'26

- 9. ii 3.1 SEPARAÇÃO MANUAL............................................................................................................48 3.2 ANÁLISE DE IMAGEM .............................................................................................................49 3.3 ABSORÇÃO DE ÁGUA E MASSA ESPECÍFICA ....................................................................53 3.4 COMENTÁRIOS FINAIS ...................................................................................................................55 352*5$0$ (;3(5,0(17$/ 0$7(5,$,6 ( 0e72'26 4.1 RESUMOS DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS .................................................................57 4.2 PROGRAMA EXPERIMENTAL ................................................................................................59 (VWXGR GD FRPSRVLomR SRU DQiOLVH GH LPDJHP 4.2.1.1 Teste de fundo padrão ............................................................................................................ 60 4.2.1.2 Precisão da determinação das dimensões por análise de imagem........................................... 60 4.2.1.3 Estudo da capacidade de separação das fases pelo programa de análise de imagem .............. 61 4.2.1.4 Correlações área x volume das fases ...................................................................................... 62 4.2.1.4.1 Com orientação dos grãos..................................................................................... 62 4.2.1.4.2 Sem orientação dos grãos ..................................................................................... 63 4.2.1.5 Correlação área e massa das fases .......................................................................................... 64 8VR GH DEVRUomR GH iJXD H PDVVD HVSHFtILFD SDUD D VHSDUDomR GDV IDVHV FRQFUHWR H DUJDPDVVD $YDOLDomR GD YDULDELOLGDGH GRV DJUHJDGRV JUD~GRV GH 5' UHFLFODGRV 4.3 AMOSTRAS UTILIZADAS........................................................................................................67 $PRVWUDV GH DJUHJDGRV JUD~GRV GH 5' UHFLFODGRV HP ODERUDWyULR $PRVWUDV GH DJUHJDGRV JUD~GRV GH 5' UHFLFODGRV QD HQWUDO GH 0RDJHP 4.4 MÉTODOS...................................................................................................................................71 (VWXGR GD FRPSRVLomR SRU DQiOLVH GH LPDJHP 4.4.1.1 Método de análise de imagem com orientação dos grãos ....................................................... 71 4.4.1.2 Método de análise de imagem sem orientação dos grãos ....................................................... 72 8VR GD DEVRUomR GH iJXD H PDVVD HVSHFtILFD SDUD D VHSDUDomR GDV IDVHV FRQFUHWR H DUJDPDVVD 0pWRGR GH FROHWD GDV DPRVWUDV GH DJUHJDGRV JUD~GRV GH 5' UHFLFODGRV GD HQWUDO GH 0RDJHP 4.4.3.1 Definição das amostras........................................................................................................... 73 4.4.3.2 Procedimentos de coleta das amostras.................................................................................... 74 4.4.3.3 Homogeneização e redução das amostras............................................................................... 75 $YDOLDomR GD YDULDELOLGDGH GRV DJUHJDGRV GH 5' UHFLFODGRV 4.4.4.1 Ensaio de materiais pulverulentos .......................................................................................... 76 4.4.4.2 Distribuição granulométrica ................................................................................................... 76 4.4.4.3 Ensaio de índice de forma ...................................................................................................... 76 4.4.4.4 Separação manual das fases.................................................................................................... 77 4.4.4.5 Ensaio de absorção de água e massa específica...................................................................... 78 4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA...................................................................................................................78 5(68/7$'26 ( ',6866®(6

- 10. iii 5.1 ESTUDO DA COMPOSIÇÃO POR ANÁLISE DE IMAGEM .....................................................................81 7HVWH GH IXQGR SDGUmR SDUD RV DJUHJDGRV 3UHFLVmR GD GHWHUPLQDomR GDV GLPHQV}HV SRU DQiOLVH GH LPDJHP (VWXGR GD FDSDFLGDGH GH VHSDUDomR GDV IDVHV SHOR SURJUDPD GH DQiOLVH GH LPDJHP RUUHODo}HV HQWUH iUHD H YROXPH 5.1.4.1 Com orientação dos grãos ...................................................................................................... 90 5.1.4.2 Sem orientação dos grãos ....................................................................................................... 92 RUUHODomR HQWUH iUHD H PDVVD 3URFHGLPHQWR SDUD D VHSDUDomR GH IDVHV SRU DQiOLVH GH LPDJHP $SOLFDomR GR PpWRGR GH HVWXGR GH FRPSRVLomR SRU DQiOLVH GH LPDJHP 5.2 USO DA ABSORÇÃO DE ÁGUA E MASSA ESPECÍFICA PARA A SEPARAÇÃO DAS FASES CONCRETO E ARGAMASSA ..................................................................................................................................99 5.3 ESTUDO DA VARIABILIDADE DA PRODUÇÃO DA CENTRAL DE RECICLAGEM EM SANTO ANDRÉ ..102 3URSRUomR DJUHJDGRV JUD~GR [ PL~GR GH 5' UHFLFODGRV RPSRVLomR GRV DJUHJDGRV JUD~GRV GH 5' UHFLFODGRV 'LVWULEXLomR JUDQXORPpWULFD 0DWHULDLV SXOYHUXOHQWRV 0DVVD (VSHFtILFD H $EVRUomR GH iJXD GRV DJUHJDGRV JUD~GRV GH 5' UHFLFODGRV SDUD DV IDVHV GD FRPSRVLomR ËQGLFH GH IRUPD +RPRJHQHL]DomR GD FRPSRVLomR RUUHODomR HQWUH FRPSRVLomR H SURSULHGDGHV 5.3.8.1 Absorção de água e massa específica. .................................................................................. 113 5.3.8.2 Granulometria ...................................................................................................................... 116 21/86®(6 $1(;2 5()(5Ç1,$6 %,%/,2*5È),$6

- 11. iv /,67$ '( ),*85$6 FIGURA 1.1 - OBSTRUÇÃO DE RUA EM SÃO PAULO POR RCD. FONTE: VANDERLEY M. JOHN. ...................16 FIGURA 1.2 - CICLO DE PRODUÇÃO FECHADO PARA A CONSTRUÇÃO (CURWELL;COOPER, 1998 MODIFICADO APUD JOHN, 1999). .....................................................................................................18 FIGURA 2.1 - PLANTA DE RECICLAGEM DE RCD (PENG @UÃ6G, 1997). ......................................................23 FIGURA 2.2 - FLUXOGRAMA DE UMA PLANTA DE RECICLAGEM DE PRODUÇÃO DOS AGREGADOS DE RCD RECICLADOS (WILBURN; GOONAN, 1998 MODIFICADO). .............................................................25 FIGURA 2.3 - CORRELAÇÃO ENTRE QUANTIDADE DE ARGAMASSA ADERIDA E A ABSORÇÃO DE ÁGUA AGREGADOS MIÚDOS RECICLADOS DE CONCRETO (QUEBAUD-BUYLE-BODIN, 1999).................26 FIGURA 2.4 - LOCALIZAÇÕES DE CENTRAIS DE MOAGEM DE ENTULHO (WILBURN; GOONAN, 1998). ...28 FIGURA 2.5 - PRESENÇA DE COMPONENTES ORGÂNICOS EM FUNÇÃO DAS TÉCNICAS DE RECICLAGEM (SCHULTMANN @UÃ6G, 1997). .......................................................................................................30 FIGURA 2.6 - CONSUMO DE CIMENTO X RESISTÊNCIA PARA CONCRETOS RECICLADOS E NATURAIS (ZORDAN @UÃ6G 1999). ..................................................................................................................31 FIGURA 2.7 - VARIAÇÃO DO ABATIMENTO EM RAZÃO DA ADIÇÃO DE AGREGADOS MIÚDOS RECICLADOS DE CONCRETO (QUEBAUD-BUYLE-BODIN, 1999). ...........................................................................34 FIGURA 2.8 - VARIABILIDADE DA COMPOSIÇÃO DOS AGREGADOS DE RCD RECICLADOS NO BRASIL (ZORDAN,1997). .............................................................................................................................38 FIGURA 2.9 - CURVAS GRANULOMÉTRICAS DE AGREGADOS DE RCD RECICLADOS.....................................39 FIGURA 2.10 - VARIABILIDADE GRANULOMÉTRICA DE AGREGADOS DE RCD RECICLADOS (QUEBAUD- BUYLE-BODIN, 1999). ............................................................................................................ .......40 FIGURA 2.11 - FAIXAS DE ABSORÇÃO DE ÁGUA DE CONCRETOS E ARGAMASSAS (ELABORADA PELO AUTOR A PARTIR DAS SEGUINTES FONTES: .,.8+, @UÃ 6G ., 1994 KASAI @UÃ 6G YAMADA @UÃ 6G $51(,52 6$5$,9$ ). .....................................................................................41 FIGURA 2.12 - RELAÇÃO ENTRE ABSORÇÃO DE ÁGUA E QUANTIDADE DE ARGAMASSA ADERIDA AO GRÃO DE CONCRETO (HANSEN, 1992)............................................................................................................42 FIGURA 2.13 - EFEITO DA RELAÇÃO A/C E DIMENSÃO DA PARTÍCULA NA % DE PASTA ADERIDA AO GRÃO DE AGREGADOS DE CONCRETO (HANSEN, 1992). .................................................................................43 FIGURA 2.14 - RETENÇÃO DE ÁGUA DE ARGAMASSAS COM DIVERSAS COMPOSIÇÕES DE AGREGADOS (HAMASSAKI @UÃ6G,1997). ............................................................................................................44 FIGURA 2.15 - RETRAÇÃO POR SECAGEM DAS ARGAMASSAS COM DIFERENTES COMPOSIÇÕES DE AGREGADOS (HAMASSAKI @UÃ6G , 1997)........................................................................................44 FIGURA 2.16 - VARIAÇÃO DO ABATIMENTO EM FUNÇÃO DA COMPOSIÇÃO, PARA TRAÇOS 1:3 (ZORDAN, 1997). ................................................................................................................................................45 FIGURA 3.1 - ESCALAS DE CORES RGB (ESQUERDA) E HSI (DIREITA) (RUSS,1994). ................................50

- 12. v FIGURA 4.1 - FLUXOGRAMA DO PROGRAMA EXPERIMENTAL. .....................................................................58 FIGURA 4.2 - FLUXOGRAMA DOS ENSAIOS REALIZADOS NO LABORATÓRIO DO CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ...................................................................................67 FIGURA 4.3 - EQUIPAMENTO EMPREGADO PARA A BRITAGEM DAS AMOSTRAS............................................69 FIGURA 4.4 - FLUXOGRAMA OPERACIONAL DE SANTO ANDRÉ. ..................................................................69 FIGURA 4.5 - PENEIRADOR MECÂNICO ADAPTADO NA CENTRAL DE MOAGEM............................................70 FIGURA 4.6 - SEPARAÇÃO DAS FRAÇÕES DE AGREGADOS GRAÚDOS E MIÚDOS DA AMOSTRA......................70 FIGURA 4.7 - ILUSTRAÇÃO DO PROCEDIMENTO DO TESTE DE FUNDO PADRÃO.............................................71 FIGURA 4.8 - PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DAS CORRELAÇÕES DE ÁREA E VOLUME, SEM ORIENTAÇÃO DOS GRÃOS NO PLANO. .................................................................................................72 FIGURA 4.9 - PROCEDIMENTO PARA A HOMOGENEIZAÇÃO DOS MONTES DE AGREGADOS............................75 FIGURA 5.1 - TENTATIVA DE SEGMENTAÇÃO DE CORES POR RGB DOS AGREGADOS COM UM FUNDO LARANJA, (A) IMAGEM ORIGINAL E (B) MÁSCARA..............................................................................82 FIGURA 5.2 - TENTATIVA DE SEGMENTAÇÃO DE CORES POR RGB DOS AGREGADOS DE CONCRETO COM UM FUNDO PRETO REFLEXIVO, (A) IMAGEM ORIGINAL E (B) MÁSCARA. ...................................................82 FIGURA 5.3 - DENSIDADE DA COR AZUL DO PADRÃO RGB E AS FAIXAS DE VALORES EM FUNÇÃO DAS FASES. ..........................................................................................................................................................88 FIGURA 5.4 - DENSIDADE DA COR VERMELHA DO PADRÃO RGB E AS FAIXAS DE VALORES EM FUNÇÃO DAS FASES.................................................................................................................................................89 FIGURA 5.5 - EFEITO DA APLICAÇÃO DO FILTRO OPEN NA IMAGEM, (A) IMAGEM ORIGINAL E (B) IMAGEM COM FILTRO APLICADO. .....................................................................................................................98 FIGURA 5.6 - EFEITO DA APLICAÇÃO DO COMANDO RESTRICT DILATION, (A) IMAGEM COM FUNDO E (B) IMAGEM SEM FUNDO. .........................................................................................................................98 FIGURA 5.7 - CORRELAÇÃO ENTRE COMPOSIÇÕES REAIS E ESTIMADAS.....................................................101 FIGURA 5.8 - GERAÇÃO DE AGREGADOS MIÚDOS E GRAÚDOS, EM PERCENTUAL. ......................................104 FIGURA 5.9 - VARIABILIDADE DAS COMPOSIÇÕES DOS AGREGADOS GRAÚDOS DE RCD NAS AMOSTRAS..105 FIGURA 5.10 - CONTAMINAÇÕES OU MATERIAIS INDESEJÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DOS AGREGADOS GRAÚDOS DE RCD RECICLADOS, EM PORCENTAGEM.......................................................................................106 FIGURA 5.11 - CONTAMINAÇÕES OU MATERIAIS INDESEJÁVEIS NA COMPOSIÇÃO DOS AGREGADOS GRAÚDOS DE RCD RECICLADOS, EM PORCENTAGEM ACUMULADA..................................................................106 FIGURA 5.12 - CURVAS GRANULOMÉTRICAS LIMITES DAS AMOSTRAS. .....................................................107 FIGURA 5.13 - CURVAS GRANULOMÉTRICAS HORÁRIAS DOS DIAS 03/02...................................................108 FIGURA 5.14 - CURVAS GRANULOMÉTRICAS HORÁRIAS DO DIA 23/02. .....................................................108 FIGURA 5.15 - TEORES DE MATERIAIS PULVERULENTOS PARA AS AMOSTRAS. ..........................................109 FIGURA 5.16 - ABSORÇÃO DE ÁGUA POR IMERSÃO 24 HORAS, EM PORCENTAGEM, POR FASES NAS AMOSTRAS DOS AGREGADOS GRAÚDOS DE RCD RECICLADOS.........................................................110

- 13. vi FIGURA 5.17 - MASSA ESPECÍFICA POR FASES NAS AMOSTRAS DOS AGREGADOS GRAÚDOS DE RCD RECICLADOS. ...................................................................................................................................111 FIGURA 5.18 - VALORES DE ÍNDICE DE FORMA PARA AS AMOSTRAS..........................................................112 FIGURA 5.19 - VALORES DE ABSORÇÃO MÉDIA DE ÁGUA POR IMERSÃO EM 24 HORAS DAS AMOSTRAS.....114 FIGURA 5.20 - REGRESSÃO LINEAR ENTRE TEORES DE CONCRETO E ROCHA DA COMPOSIÇÃO COM OS VALORES DE ABSORÇÃO MÉDIA DE ÁGUA. .......................................................................................114 FIGURA 5.21 - VALORES DE MASSA ESPECÍFICA MÉDIA DOS AGREGADOS GRAÚDOS DE RCD RECICLADOS, PARA AS AMOSTRAS. ........................................................................................................................115 FIGURA 5.22 - REGRESSÃO LINEAR ENTRE TEORES DE ROCHA E CONCRETO E VALORES DE MASSA ESPECÍFICA MÉDIA PARA AS AMOSTRAS. ..........................................................................................115 FIGURA 5.23 - REGRESSÃO LINEAR DA PORCENTAGEM DO FUNDO E A PORCENTAGEM DE ARGAMASSA DA COMPOSIÇÃO DAS AMOSTRAS. .........................................................................................................116

- 14. vii /,67$ '( 7$%(/$6 TABELA 1.1 - PARTICIPAÇÃO DOS RCD NO TOTAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS....................................................9 TABELA 1.2 - ESTIMATIVAS DA GERAÇÃO DE RCD EM DIFERENTES PAÍSES (JOHN, 2000 MODIFICADO). ..10 TABELA 1.3 - RCD – CONTRIBUIÇÕES INDIVIDUAIS DAS FONTES. ..............................................................11 TABELA 1.4 - VARIABILIDADE DA COMPOSIÇÃO DOS RCD. ........................................................................12 TABELA 1.5 - FONTES E CAUSAS DA OCORRÊNCIA DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO (GALIVAN; BERNOLD, 1994 MODIFICADO)............................................................................................................................13 TABELA 1.6 - PERDAS DE MATERIAIS EM PROCESSOS CONSTRUTIVOS. ........................................................13 TABELA 1.7 - COMPOSIÇÕES DE RESÍDUOS DE NOVAS CONSTRUÇÕES. ........................................................14 TABELA 1.8 - COMPOSIÇÕES DE RESÍDUOS DE DEMOLIÇÃO.........................................................................15 TABELA 1.9 - DESPESAS TOTAIS DE ALGUMAS MUNICIPALIDADES COM GESTÕES (PINTO, 1999). .............21 TABELA 2.1 - EQUIPAMENTOS DE BRITAGEM UTILIZADOS NA RECICLAGEM DE RCD (PENG @UÃ 6G , 1997 MODIFICADO; LEVY, 1997A)............................................................................................................25 TABELA 2.2 - ASPECTOS TECNOLÓGICOS RELEVANTES DE AGREGADOS DE RCD RECICLADOS E NATURAIS (WILBURN; GOONAN, 1998, MODIFICADO)..................................................................................27 TABELA 2.3 - FONTES DE POLUENTES POTENCIAIS EM CONSTRUÇÕES.........................................................29 TABELA 2.4 - ESTUDO DE DOSAGEM PARA DETERMINAÇÃO DO TRAÇO E RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO MÉDIA DOS BLOCOS PRODUZIDOS COM RCD......................................................................................35 TABELA 2.5 - VARIABILIDADE DE RCD E AGREGADOS DE RCD RECICLADOS (%, EM MASSA)...................37 TABELA 2.6 - VARIABILIDADE DE FASES EM AGREGADOS DE RCD RECICLADOS NA FRANÇA.....................38 TABELA 2.7 - FORMA DOS GRÃOS EM FUNÇÃO DAS FASES DA COMPOSIÇÃO................................................40 TABELA 2.8 - ABSORÇÃO DE ÁGUA DE ALGUNS MATERIAIS PROCESSADOS COMO AGREGADOS MIÚDOS. ....42 TABELA 2.9 - CLASSIFICAÇÃO DOS AGREGADOS GRAÚDOS DE RCD RECICLADOS PARA CONCRETO (RILEM RECOMMENDATION, 1994). ........................................................................................................46 TABELA 3.1 - PARÂMETROS PARA A DIFERENCIAÇÃO DE FASES POR ANÁLISE DE IMAGEM ..........................52 TABELA 3.2 - LEVANTAMENTO DOS DADOS DE AGREGADOS GRAÚDOS RECICLADOS DE CONCRETO. ..........54 TABELA 3.3 - LEVANTAMENTO DE DADOS DE ARGAMASSA PELA BIBLIOGRAFIA.........................................55 TABELA 4.1 - RESUMO DO PROGRAMA EXPERIMENTAL...............................................................................59 TABELA 4.2 - COMPOSIÇÕES UTILIZADAS NO ESTUDO DE SEPARAÇÃO DAS FASES.......................................61 TABELA 4.3 - PARÂMETROS GERADOS PELO PROGRAMA QUE PODEM SERVIR DE CRITÉRIO DE SEPARAÇÃO DE FASES.................................................................................................................................................61 TABELA 4.4 - DADOS DA COMPOSIÇÃO PARA O ESTUDO DE CORRELAÇÃO ENTRE %A E %V COM ORIENTAÇÃO DAS CAMADAS. .............................................................................................................62

- 15. viii TABELA 4.5 - COMPOSIÇÃO DAS FASES DA AMOSTRA DE AGREGADOS PARA CORRELAÇÃO ENTRE % ÁREA E % MASSA. ..........................................................................................................................................64 TABELA 4.6 - COMPOSIÇÕES ELABORADAS EM LABORATÓRIO PARA APRIMORAMENTO DA ANÁLISE DE COMPOSIÇÃO POR SEPARAÇÃO MANUAL. ...........................................................................................66 TABELA 5.1 - RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE AS DIMENSÕES DOS AGREGADOS.................................83 TABELA 5.2 - RESUMO DOS PARÂMETROS, FASES E COMPOSIÇÕES ESTUDADAS NO PROGRAMA..................84 TABELA 5.3 - PARÂMETROS DA FASE CERÂMICA DA COMPOSIÇÃO ARGAMASSA E CERÂMICA RETIDOS EM PENEIRA NORMAL DE ABERTURA DE MALHA 12,7MM.........................................................................85 TABELA 5.4 - VALORES DE ALGUNS PARÂMETROS SELECIONADOS SEGUNDO FASES...................................87 TABELA 5.5- ÁREAS ESTIMADAS DOS GRÃOS COM ORIENTAÇÃO DOS GRÃOS. .............................................91 TABELA 5.6 - ÁREA DOS GRÃOS NAS CAMADAS. .........................................................................................93 TABELA 5.7 - COMPARAÇÃO ENTRE PERCENTUAL DE ÁREA E PERCENTUAL DE VOLUME DOS GRÃOS SEM ORIENTAÇÃO DOS GRÃOS NO PLANO. .................................................................................................94 TABELA 5.8 - ÁREA DAS FASES A PARTIR DOS RESULTADOS DE ANÁLISE DE IMAGEM. ................................95 TABELA 5.9 - COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DAS FASES, OBTIDAS PELO VOLUME...........................................96 TABELA 5.10 - COMPOSIÇÃO PERCENTUAL ESTIMADA, PELA MASSA. .........................................................96 TABELA 5.11 - COMPOSIÇÃO REAL E ESTIMADA, EM PORCENTAGEM, PELA MASSA.....................................97 TABELA 5.12 - DADOS DE ABSORÇÃO DE ÁGUA E MASSA ESPECÍFICA PARA AS COMPOSIÇÕES REAIS. .........99 TABELA 5.13 - VALORES MÉDIOS DE ABSORÇÃO DE ÁGUA E MASSA ESPECÍFICA PARA AS FASES CONCRETO E ARGAMASSA OBTIDOS DA LITERATURA (FIGURA 2.12). ...................................................................100 TABELA 5.14 - COMPOSIÇÕES REAIS E ESTIMADAS, UTILIZANDO TRÊS EQUAÇÕES....................................101 TABELA 5.15 - MASSA DE AGREGADOS GRAÚDOS E MIÚDOS COLETADAS EM CADA AMOSTRAGEM, DESCONSIDERANDO-SE AS MASSAS DE AGREGADOS DAS CONTRAPROVAS. ......................................103 TABELA 5.16 - VALORES MÉDIOS E EXTREMOS DAS FASES DA COMPOSIÇÃO EM FUNÇÃO DAS AMOSTRAS. ........................................................................................................................................................105 TABELA 5.17 - VALORES MÉDIOS E EXTREMOS DOS PERCENTUAIS RETIDOS ACUMULADOS DA GRANULOMETRIA EM FUNÇÃO DAS PENEIRAS PARA AS AMOSTRAS. .................................................107 TABELA 5.18 - VALORES EXTREMOS E MÉDIO PARA O TEOR DE MATERIAIS PULVERULENTOS...................109 TABELA 5.19 - VALORES EXTREMOS E MÉDIO PARA ABSORÇÃO DE ÁGUA POR IMERSÃO 24 HORAS, EM PORCENTAGEM.................................................................................................................................110 TABELA 5.20 - VALORES EXTREMOS E MÉDIOS PARA MASSA ESPECÍFICA, EM FUNÇÃO DAS FASES DA AMOSTRAS. ......................................................................................................................................111 TABELA 5.21 - VALORES EXTREMOS E MÉDIOS PARA O ÍNDICE DE FORMA NAS AMOSTRAS......................112 TABELA 5.22 – VARIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DAS PILHAS DE HOMOGENEIZAÇÃO EM FUNÇÃO DO SEU TEMPO DE FORMAÇÃO. ................................................................................................................................113

- 16. ix 5(6802 Este trabalho tem como objetivo propor uma metodologia de análise da variabilidade de agregados graúdos de RCD reciclados, que possa ser utilizada em Centrais para o controle de qualidade dos mesmos, objetivando à identificação da influência destas características no desempenho de componentes produzidos a partir dos RCD. Nos três primeiros capítulos, realiza-se uma revisão bibliográfica do assunto, identificando os pontos relevantes do tema, abordando desde Centrais de moagem até desenvolvimento sustentável. No quarto capítulo, discute-se a metodologia de análise proposta, analisando a experimentação realizada em Santo André e no laboratório de materiais de construção da Escola Politécnica da USP. No quinto capítulo, desenvolve-se a análise de resultados e discussões. Nesta etapa, é exposto o estudo da composição de agregados graúdos de RCD reciclados por análise de imagem. Apresentam-se resultados da variabilidade obtidos para os agregados graúdos reciclados de Santo André quanto a composição de fases por separação manual e outras propriedades como materiais pulverulentos, composição granulométrica, índice de forma, absorção e massa específica. Como conclusões, o estudo aponta para a presença da significativa variabilidade em agregados reciclados em todas as propriedades analisadas e a necessidade de realização das mesmas caracterizações para a fração miúda. O uso das propriedades absorção de água e massa específica para a determinação dos teores de concreto e argamassa apresentou bons resultados, aconselhando-se o emprego para a determinação das composições das fases concreto e argamassa em amostras de Centrais de Reciclagem. Os ensaios de caracterização física dos agregados graúdos naturais devem ser empregados para caracterizar esses agregados. A homogeneização da composição deve ser realizada em período superior a 2 dias para esta Central. Os agregados, quando empregados em situações mais nobres, devem possuir equipamentos de controle de qualidade, como tanques de flutuação e separação magnética. Constatou- se que a porcentagem retida no fundo pelo ensaio de granulometria e os teores de argamassa têm correlação linear positiva. A análise de imagem pode ser aplicada para o estudo da composição dos agregados graúdos de RCD reciclados, pois seus princípios foram comprovados em experimentos de laboratório, quando os grãos são distribuídos de forma aleatória nos planos.

- 17. x $%675$7 The main point of this research proposes one methodology which analyses the variability of coarse CDW (Construction and Demolition Waste) recycled aggregates, applied on the quality control of these aggregates. With these analysis, it can be identified the influence of this variability in components performances. In the first three chapters, it is done one review of the literature, discussing about transfer stations, sustainable development and other topics. In the fourth chapter, it is discussed the methodology, analysing the experimentation. In fifth chapter, it is presented the results and discussions. The results presents the evaluation of the composition of the coarse CDW recycled aggregates by digital image processing. There are results of the variability of coarse CDW recycled aggregates by properties like composition using manual technique, particle size distribution, particle shape analysis, absorption, specific density and fine particles ( 0,075 mm). To sum up, the study indicates the existence of variability in whole properties analysed and the necessity of doing characterisation on fine aggregates. One developed technique improves the evaluation of composition by manual technique, using absorption and determines the percentage on the composition of concrete and mortar phases. The other characterisations of the study developed for natural aggregates can be applied to these recycled aggregates. The variability control must be done after two days for this transfer station. In best applications, transfer stations need equipment of quality control like float tank and air classifier. It can be inferred that the percentage of fine aggregates ( 4,8mm) in grading test have linear correlation with percentage of mortar phase in composition. The study of composition using digital image processing obtained good results, but it is not well adequate for the necessity of transfer stations.

- 18. 1 ,1752'8d2 Atualmente, a questão ambiental é discutida em diversas áreas do conhecimento. O setor industrial, em alguns casos, tem recebido atuação mais significativa do poder público pela sua indiscutível responsabilidade na geração de poluentes, como é o caso de algumas emissões atmosféricas e contaminações de cursos de água, trazendo conseqüências diretas à saúde das populações. Entretanto, no que diz respeito à construção civil, a preocupação com a geração de impactos ambientais é pouco evidente. Sabe-se que a construção civil tem uma importante representação mundial no consumo de recursos naturais, como na geração de impactos ambientais. Ela abrange desde a fabricação de cimento e suas emissões de gás carbônico na atmosfera até a deposição de resíduos em aterros. Nesse contexto, com a aproximação do conceito de desenvolvimento sustentável e a necessidade de novas relações da população com o meio ambiente, a construção civil deve passar por importantes transformações. Redução de desperdício, busca de melhor qualidade de seus produtos, reciclagem de seus resíduos, projetos voltados para sustentabilidade ambiental, aumento da durabilidade de componentes são exemplos de preocupações atuais no campo da pesquisa voltada para a sustentabilidade. A atual política para os resíduos de construção e demolição é caracterizada pela ação corretiva por parte do poder público, gerando custos sociais indiretos enormes para a sociedade. Ações preventivas não são comuns, muito menos a mudança cultural necessária para a valorização de atitudes voltadas para a preservação do meio ambiente. A reciclagem tem surgido como uma forma de amenizar a ação nociva dos resíduos no ambiente urbano, gerando ainda novos produtos comercializáveis. Desta forma, os agregados reciclados de 5' (5esíduos de onstrução e 'emolição) podem ser utilizados em diversos novos produtos, como argamassas, concretos e blocos de construção. A reciclagem de resíduos deve ser abordada de forma sistêmica, pois trata-se de um problema complexo com muitas variáveis. Para a aplicação de um resíduo no mercado é necessário pesquisá-lo cientificamente, conhecer seu risco de contaminação e

- 19. 2 encontrar para ele aplicações potenciais, levando em consideração sua qualidade, limitações e aspectos técnico-econômicos que o cercam. Um entrave à aplicação dos agregados reciclados de RCD é a possível variabilidade de sua composição que apresenta diferentes percentuais de argamassa, concreto, materiais cerâmicos e outros (gesso, asfalto, madeira, etc) em massa e de outras propriedades, como granulometria, absorção de água e massa específica. Não se conhecem exatamente os efeitos que essa variação pode acarretar no desempenho dos produtos gerados pela reciclagem. Atualmente, no Brasil, existem algumas experiências na gestão de resíduos de construção e demolição, como é o caso de algumas cidades como Belo Horizonte (MG), Ribeirão Preto (SP) e recentemente Salvador (BA). O que se constata em todos os casos é uma melhora na qualidade ambiental. Porém os processos de reciclagem de RCD em centrais de moagem não estão bem explorados, limitando-se à geração de materiais reciclados voltados para o consumo público municipal. Este consumo é insuficiente para solucionar o problema como um todo, considerando-se a quantidade total de RCD gerada no município. Sendo as municipalidades e órgãos públicos incapazes de absorverem a oferta de matéria-prima, mesmo considerando-se as grandes necessidades de pavimentação de vias públicas, deve-se considerar o mercado privado para esses resíduos. Para estes casos, porém, os agregados reciclados de RCD gerados não possuem características suficientemente homogêneas nem contam com um controle de variabilidade. Também não se utilizam os equipamentos disponíveis para a melhoria de qualidade desses agregados, como tanques de depuração por flutuação e classificadores por ar. Essa heterogeneidade das propriedades dos agregados reciclados de RCD é responsável pela limitação de sua aplicação em algumas situações, como concretos estruturais, blocos e argamassas. Por outro lado, gera, com sucesso, aplicação em situações de menor exigência de qualidade, como na pavimentação. Isso só prejudica a inserção desses agregados em mercados consumidores privados. Considera-se, então, que conhecer a composição e outras propriedades dos agregados reciclados de RCD constitui um primeiro passo para se poder avaliar o desempenho do produto produzido a partir desses resíduos. Pois, a partir de suas composições e demais propriedades, é possível determinar de forma adequada a influência da composição e dessas propriedades no desempenho do produto reciclado.

- 20. 3 Permite, ainda, uma previsibilidade do desempenho do produto em função de sua composição e outras propriedades, auxiliando empresas que se interessem por utilizar essa “nova matéria prima” em seu processo produtivo. 2%-(7,926 '2 75$%$/+2 Os objetivos específicos deste trabalho são: • Estudar a aplicação da técnica de análise de imagem para a avaliação da composição dos agregados graúdos de RCD reciclados, • Quantificar a variabilidade da composição e características físicas desses agregados. +,67Ï5,2 '26 5' 12 (;7(5,25 ( 12 %5$6,/ A primeira importante menção aos RCD ocorreu após o final da 2a guerra mundial, quando surgiu a necessidade de remover ruínas e houve uma demanda crescente de materiais. Para este caso, o entulho dos edifícios demolidos foi britado como agregados, sendo desta forma reciclado. (WEDLER; HUMMEL, 1946 DSXG LEVY, 1997). No período de 1976 a 1982, na Europa, ocorreu a formação do comitê técnico da 5,/(0 (5éunion ,nternacionale des /aboratoires d’(ssais et de Recherches sur les 0atériaux et les Construction) TC 37 DRC, tendo como objetivo estudar as técnicas de demolição e aspectos técnicos relacionados a UHXWLOL]DomR VLF

- 21. do concreto em componentes reciclados, envolvendo pesquisadores como EVERETT, DE PAUW e HANSEN em países como Holanda, França, Inglaterra, Bélgica e Japão. Após 1988, esse comitê passa a ser RILEM 121-DRG. As pesquisas até 1982, preocupadas quase que exclusivamente com a reciclagem do concreto, sofreram modificações a partir de 1985 com os outros Simpósios da RILEM, interessando-se também por demolição e reaproveitamento do concreto e alvenaria. Entre 1985 e 1993 ocorreram 3 simpósios internacionais da RILEM, respectivamente em Holanda, Japão e Dinamarca. O 3o Simpósio Internacional de Demolição e 5HXVR VLF

- 22. do concreto e alvenaria já reflete o aumento da necessidade mundial de reciclar concretos e alvenaria. Contou com importantes órgãos promotores, tais como $, ($merican oncrete ,nstitute), ,6:$ (,nternational 6olid :aste $ssociation), (1%5, ((uropean 1etwork

- 23. 4 of %uilding 5esearch ,nstitutes) e ,% (International Council for Research and Innovation in Building and Construction). Ao lado de questões meramente tecnológicas já se apontava para a necessidade de planejamento integrado das atividades de demolição, reciclagem e gerenciamento de resíduos. Constatou-se no evento a não existência de razões técnicas e econômicas para impedir a reciclagem, e o objetivo mundial era reduzir as cargas de aterros e o uso de recursos naturais. Esse simpósio destacou (LAURITZEN,1994): ½ a importância de legislação e regulamentação para os RCD; ½ a necessidade de integração entre indústria da construção e o poder público; ½ a evolução das técnicas de demolição, como o desmantelamento; ½ a revisão de especificações para uso de agregados reciclados em pavimentação; ½ a necessidade de planejamento das demolições com apresentação de um guia para demolição e UHXVR VLF

- 24. de materiais após terremotos e desastres. Estudos e conclusões sobre a utilização de agregados reciclados de concreto na produção de concreto têm demonstrado boa viabilidade técnica (HANSEN,1992; WAINWRIGHT HW DO, 1994; MERLET; PIMIENTA, 1994; KIKUCHI HW DO, 1994; YANAGI HW DO, 1994). Em 1994 o comitê 121-DRG da RILEM apresentou ao mercado a especificação de agregados reciclados de RCD para a produção de concretos (RILEM,1994). Desse período em diante realizaram-se inúmeros congressos, aumentando o número de comitês relacionados com meio-ambiente, RCD e construção. Destacam-se: ½ “Environmental Aspects of Construction with Waste Materials”, no ano de 1994, conferência denominada WASCON, editadas pela Elsevier, promovida pela ISCOWA (The International Society for the Environmental and Technical Implications of Construction with alternative materials); ½ “International Conference of CIB TG 16 - Sustainable Construction”, na cidade de Gainesville, Universidade da Flórida, em 1994; ½ “Second International Conference Buildings and the Environment”, realizada em Paris, no ano de 1997, pelo CSTB (Céntre Scientifique et Technique du Bâtiment), com apoio do CIB;

- 25. 5 ½ “Waste Materials in Constructions: Putting theory into practice”, no ano de 1997, conferência denominada WASCON, editadas pela Elsevier, promovida pela ISCOWA; ½ “CIB World Building Congress – Materials and Technologies for sustainable construction”, realizado em 1998, na Suíça. Em todos os eventos, desenvolvem-se temas que abordam tecnologias de reciclagem, aplicação de resíduos na construção, avaliação de impacto ambiental, gerenciamento de resíduos, etc. No Brasil, os estudos de resíduos aplicados à construção civil, bem como sua reciclagem, iniciaram-se com CINCOTTO (1983) e PINTO (1986). Recentemente a pesquisa sobre reciclagem vem crescendo, com autores como LEVY (1997a), ZORDAN (1997), MIRANDA (2000) entre outros, que abordam a reciclagem tanto para concretos como para argamassas. Porém pouco se conhece sobre a variabilidade dos agregados e sua influência sobre os componentes. Sabe-se, no entanto, que a reciclagem é um processo viável técnica e economicamente, com reflexos significativos na qualidade ambiental urbana. PINTO (1999) abordou aspectos mais abrangentes da gestão dos resíduos de construção e demolição, trazendo importantes contribuições para a sustentabilidade, avaliando aspectos econômicos, urbanos, sociais e políticos. Identificou que a primeira central de moagem de entulho apareceu em 1991, na cidade de São Paulo. Em 1996, foi criado o Comitê Técnico 206 – Meio Ambiente, do ,%5$21 (,nstituo %5$sileiro do 21creto), para estabelecer potencialidades e limitações do uso dos resíduos industriais, de mineração e da construção civil para emprego no concreto (KIHARA; MARCIANO, 1997). Até o presente momento houve três reuniões deste comitê, enriquecendo o assunto com artigos técnicos que abordam aspectos tecnológicos, de gestão e de desenvolvimento sustentável. A ANTAC (Associação Nacional de Tecnologia do Ambiente Construído) também possui um grupo de trabalho na área de aplicação de resíduos na construção civil.

- 26. 6 (6758785$ '2 75$%$/+2 Cinco capítulos organizam este trabalho. No primeiro, apresentam-se definições, quantitativos, origens e conseqüências ambientais da deposição dos RCD. O segundo capítulo, trata da reciclagem dos RCD como agregados, do processo de produção, da presença de contaminações e materiais indesejáveis para a utilização. Considera o emprego em componentes reciclados, como blocos, concretos e argamassas, considerando a variabilidade encontrada na composição e outras propriedades de agregados reciclados de RCD, bem como a influência dessa variabilidade no desempenho de argamassas e concretos. No último item desse capítulo discute-se a normalização de agregados reciclados para a aplicação em concretos. No terceiro capítulo, abordam-se os métodos que podem ser empregados para a caracterização da composição dos agregados reciclados de RCD. O quarto capítulo propõe um programa experimental para a avaliação da variabilidade de agregados graúdos reciclados de RCD. Apresenta o desenvolvimento e a aplicação de um método de caracterização da composição desses agregados por análise de imagem e sugere o uso de absorção de água e massa específica para a determinação dos teores de concreto e argamassa da composição. O quinto capítulo é dedicado à análise de resultados e conclusões. Os três primeiros capítulos realizam também a revisão bibliográfica do assunto. Os dois últimos focalizam procedimentos experimentais e analisam resultados.

- 27. 7 5(6Ë'826 '( 216758d2 ( '(02/,d2 '(),1,d®(6 Alguns autores preferem o termo RCD para resíduos de construção e demolição; outros utilizam o termo entulho. Quanto à definição, há discordâncias não só quanto à abrangência das frações presentes, como também quanto às atividades geradoras dessas frações. LEVY (1997a) define entulho de construção civil como a parcela mineral dos resíduos provenientes das atividades de construção e demolição. Esta definição não considera atividades envolvidas em infraestrutura (como sistemas de drenagens e estradas) e obras de arte e nem a parcela orgânica do entulho, como tubos de PVC.1 HONG KONG POLYTECHNIC (1993) apud LEVY (1997a) define entulho de construção civil de forma mais abrangente que LEVY (1997a), considerando atividades de obras de arte de engenharia civil. Encontramos na literatura várias definições para resíduos de construção e demolição, como em BOSSINK; BROUWERS (1996), PERA (1996), COLLINS (1997), HARDER; FREEMAN (1997) e ZORDAN (1997). Para BIOCYCLE (1990), apud ZORDAN (1997), RCD são “UHVtGXRV VyOLGRV QmR FRQWDPLQDGRV SURYHQLHQWHV GH FRQVWUXomR UHIRUPD UHSDURV H GHPROLomR GH HVWUXWXUDV H HVWUDGDV H UHVtGXRV VyOLGRV QmR FRQWDPLQDGRV GH YHJHWDomR UHVXOWDQWHV GH OLPSH]D H HVFDYDomR GH VRORV RPR UHVtGXRV LQFOXHPVH PDV QmR OLPLWDPVH EORFRV FRQFUHWR H RXWURV PDWHULDLV GH DOYHQDULD VROR URFKD PDGHLUD IRUURV DUJDPDVVD JHVVR HQFDQDPHQWRV WHOKDV SDYLPHQWR DVIiOWLFR YLGURV SOiVWLFRV TXH QmR FDPXIOHP RXWURV UHVtGXRV ILDomR HOpWULFD H HTXLSDPHQWRV TXH QmR FRQWHQKDP OtTXLGRV SHULJRVRV H PHWDLV TXH HVWLYHUHP QXP GRV LWHQV DFLPD “. Como se vê, nesta definição consideram-se materiais de natureza orgânica, como a madeira, fiação elétrica e encanamentos e também limpeza e escavação de solos; porém utiliza a expressão “não contaminado”, o que não parece pertinente, uma 1 Entende-se como parcela orgânica do entulho os materiais constituídos a base de carbono.

- 28. 8 vez que a contaminação é inerente ao resíduo e pode estar presente. Trata-se, neste caso, da vegetação presente na limpeza de terrenos. Causam polêmica as atividades de manutenção ou reparos, consideradas na definição de RCD mencionada acima. As atividades de reparos são parte das atividades de construção civil, devendo, portanto, ser consideradas, pois, em razão da natureza da atividade, seus resíduos devem se assemelhar aos de demolição. Para este trabalho, consideram-se RCD todo e qualquer resíduo oriundo das atividades de construção, seja ele de novas construções, reformas, demolições, que envolvam atividades de obras de arte, solos ou resíduos de vegetação presentes em limpezas de terreno. Inclui-se aqui a vegetação, pois a contaminação é inerente ao resíduo, conforme mencionado acima. Quanto ao termo entulho, parece ser bastante amplo, sendo preferível a utilização do termo RCD, que remete diretamente à idéia da natureza dos resíduos, provenientes, portanto, de atividades da construção e demolição. 48$17,'$'( *(5$'$ '( 5' Quantificar RCD é difícil. A quantificação pode ser realizada através de, pelo menos, três formas: por área construída, movimentação de cargas por coletores e monitoramento de descargas. Este último sistema de quantificação é difícil de ser realizado, por causa da pulverização das descargas no ambiente urbano (PINTO, 1999). Nos estados brasileiros há carência de informações sobre as características dos resíduos de construção e demolição. No quadro de composição de resíduos sólidos urbanos, os lixos domésticos são considerados predominantes e centralizam as ações dos planos diretores. Neste caso, esses resíduos são considerados críticos para o esgotamento de aterros (BORGES, 2000; MASSUNARI, 2000; ORTH, 2000). Por outro lado, na realidade das cidades de médio e grande porte, a presença dos RCD é significativa. Em um levantamento realizado na cidade de Santo André, os RCD aparecem como 58% do total em massa de 568 (5esíduos 6ólidos 8rbanos), com apenas 33% de participação dos resíduos domiciliares (PINTO, 1999). Esta realidade de grande participação dos RCD no total de resíduos sólidos urbanos também é evidenciada em outros países, conforme se observa na Tabela 1.1.

- 29. 9 7DEHOD 3DUWLFLSDomR GRV 5' QR WRWDO GH UHVtGXRV VyOLGRV 3DtVHV 5'

- 30. HP PDVVD $QR Países baixos1 26 1996 Austrália1 20-30 1994 Estados Unidos1 20-39 1994/1998 Alemanha1 19 1994 Finlândia1 13-15 1994 Brasil2 54-67 1999 Inglaterra3 17 1997 Holanda4 13-30 1998 5 Bélgica 66 1994 6 Europa Ocidental 66 1996 1 BOSSINK; BROUWERS (1996). 2 PINTO (1999) (valores de apenas algumas cidades). 3 HARDER; FREEMAN (1997). 3 CRAIGHILL; POWELL (1997). 4 WILSON HW DO (1998). 5 LAURITZEN (1994). 6 PERA (1996). Percebe-se que o percentual de participação dos RCD nos resíduos sólidos é bastante variável nos países considerados. Provavelmente, este fato se deve ao sistema de informação da geração do resíduo, pois sabe-se que o levantamento nas áreas de descarte é de difícil quantificação, em virtude da quantidade de áreas receptoras pulverizadas na malha urbana. Deve-se também às tecnologias e materiais empregados em cada país, bem como a idade das cidades, com maior ou menor quantidade de atividades de construção e de demolição, considerando-se a diferença da quantidade de resíduos gerados pelas atividades de demolição, se comparada com a quantidade de resíduos gerados pelas atividades de construção. Deve-se considerar ainda, a abrangência das definições nesses diferentes países, consideradas diferentes das definições encontradas na literatura. Um importante índice a ser obtido é a geração de RCD SHU FDSLWD. Para o atual momento, pode-se utilizar, como estimativa não muito precisa de RCD por habitante, a média de algumas cidades brasileiras que é de 0,50 tonelada/ habitante x ano (PINTO,1999). Ressalta-se que mais caracterizações são necessárias para se adotar um valor mais representativo; além disso podem existir diferenças significativas da média em relação à geração de um município de pequeno porte, por exemplo. PERA (1996) aplica o índice de 0,7-1,0 tonelada/habitante x ano para a Europa Ocidental. A seguir, mostra-se a estimativa desse índice para diversos países e sua variação, na Tabela 1.2. Percebe-se que os dados ainda são desencontrados e as estimativas muito imprecisas.

- 31. 10 7DEHOD (VWLPDWLYDV GD JHUDomR GH 5' HP GLIHUHQWHV SDtVHV -2+1 PRGLILFDGR

- 32. 3DtVHV 4XDQWLGDGH NJ KDE

- 33. 2EVHUYDo}HV Suécia 136-680 1996 Holanda 820-1300 EUA 463-584 1996 Inglaterra 880-1120 1995, 1996 Bélgica 735-3359 1990, 1992 Dinamarca 440-2010 Itália 600-690 Alemanha 963-3658 1994, 1996 Japão 785 1995 Portugal 325 Exclui solos Brasil 230-660 Algumas cidades apenas Novamente, os fatores acima mencionados sobre a participação dos RCD no total de RSU devem ser a causa dessa imprecisão observada. 20326,d2 9$5,$%,/,'$'( ( 25,*(0 '26 5' RPSRVLomR GRV 5' A composição dos RCD é gerada durante novas construções, reformas/manutenção e demolições. Considera-se que, em razão da natureza da atividade, a composição dos resíduos de reformas/manutenção deve se assemelhar a de resíduos de demolição, porém não há informações a respeito. O percentual de participação das diferentes origens na geração dos RCD é variável em diversos países. Nas previsões para o ano 2000 da Europa Ocidental percebe-se um aumento da participação dos resíduos de demolição no total de RCD, com queda da atividade de construção e aumento de atividade de manutenção, reabilitação e demolição. Países como o Brasil, em que as atividades de construção são mais intensas, essa relação pode chegar a 1:1 em comparação com os resíduos de demolição (PINTO, 1999). Conclusões que podem ser observadas na Tabela 1.3.

- 34. 11 7DEHOD 5' ± RQWULEXLo}HV LQGLYLGXDLV GDV IRQWHV 5HVtGXRV GH 5HVtGXRV GH GH UHVtGXR GH UHVtGXR 5' 3DtV FRQVWUXomR GHPROLomR GH FRQVWUXomR GH GHPROLomR $QR WRQDQR

- 35. WRQDQR

- 36. WRQDQR

- 37. QR 5' QR 5' Países baixos3 14 milhões 1996 Inglaterra5 70 milhões 1997 Alemanha7 32,6 milhões 10 milhões 22,6 milhões 31 69 1994 Estados 4 31,5 milhões 10,5 milhões 21,0 milhões 33 66 1994/1997 Unidos Brasil2 70 milhões8 35 milhões 35 milhões 30-50 50-70 1999 Japão7 99 milhões 52 milhões 47 milhões 52 48 1993 6 França 25,0 milhões 1994 Europa Previsão 215 milhões 40 milhões 175 milhões 19 81 Ocidental1 2000 1 PERA (1996); HENDRICKS (1993) apud. QUEBAUD;BUYLE-BODIN (1999) 2 PINTO (1999); ZORDAN (1997); JOHN (2000) 3 BOSSINK;BROUWERS (1996) 4 PENG HW DO (1997) 5 CRAIGHILL; POWELL (1997) 6 GIRARDOT (1994) DSXG QUEBAUD;BUYLE-BODIN (1999) 7 LAURITZEN (1994) 8 Para esta estimativa, foi considerada uma população de 150 milhões de habitantes, com uma geração anual de 0,5 ton/hab.ano, média obtida de algumas cidades brasileiras em PINTO (1999). Ressalta-se que não se trata de uma média representativa. 9DULDELOLGDGH GRV 5' A variabilidade dos RCD pode ocorrer em novas construções, na manutenção e decorrer de diferentes tecnologias construtivas. Em novas construções essas variações ocorrem em função do cronograma de execução de serviços, fazendo com que, em cada período, os materiais e índices de perdas dos mesmos sejam bem diferentes. Na manutenção, apesar de serem atividades que envolvem menos tempo de execução, a composição também é variável, uma vez que as áreas reparadas são variáveis, diversificando materiais em função do tipo de reforma. Quanto às tecnologias construtivas, há diferenças quanto aos materiais disponíveis e técnicas construtivas. PINTO (1999) analisa que a madeira é muito presente nos RCD nas construções americanas e japonesas, sendo menos significativa no Brasil. HARDER;FREEMAN (1997) afirmam ser surpreendente a quantidade de

- 38. 12 madeira presente em aterros no sul da Inglaterra. O gesso, por sua vez, é muito utilizado na Europa e Estados Unidos. Todos esses fatores causam variabilidade na composição dos RCD. A variabilidade pode ser confirmada, na análise das composições médias obtidas no Brasil em duas cidades diferentes, conforme a Tabela 1.4. 7DEHOD 9DULDELOLGDGH GD FRPSRVLomR GRV 5' RPSRVLomR 6mR 3DXOR 6DOYDGRU RQFUHWR 8% 53% $UJDPDVVD 24% 0DWHULDLV FHUkPLFRV 33% 15% 6RORV 30% 21% 0DWHULDLV RUJkQLFRV 1% 4% 2XWURV 4% 7% 1 BRITO (1999). 2 CARNEIRO HW DO (2000). 2ULJHP GRV UHVtGXRV GH QRYDV FRQVWUXo}HV Nas atividades de construção, os resíduos de novas construções são originados das perdas físicas oriundas de canteiros de obra. Há também uma parcela das perdas que permanece incorporada na forma de espessuras, além das perdas usuais. Para PINTO (1995), o entulho produzido na obra representa 50% da massa total de material desperdiçado. SOUZA HW DO (1999) falam em valores de 20 a 30%. ANDRADE (1999) define como GHVSHUGtFLR a fração das perdas que excede o limite mínimo característico da tecnologia, considerada inevitável para determinado nível tecnológico. SOUZA HW DO (1999) definem SHUGDV de materiais como um consumo de materiais além do necessário à produção ou manutenção de um bem. A perda física em massa pode não ter o mesmo significado quando analisada em termos financeiros, introduzindo-se, então, o conceito de perda financeira. PICCHI (1993) considera que o entulho gerado pode representar 5% de perda financeira no custo de uma obra. A construção artesanal, predominante na construção civil brasileira, contribui para a existência de perdas consideráveis de materiais e mão-de-obra. Impera o princípio da baixa produtividade e mau gerenciamento (ZORDAN, 1997; PINTO, 1986). A Tabela 1.5 mostra as principais fontes e causas da ocorrência de resíduos de construção.

- 39. 13 7DEHOD )RQWHV H FDXVDV GD RFRUUrQFLD GH UHVtGXRV GH FRQVWUXomR *$/,9$1 %(512/' PRGLILFDGR

- 40. )RQWH DXVD - Erro nos contratos. Projeto - Contratos incompletos. - Modificações de projeto. Intervenção - Ordens erradas, ausência ou excesso de ordens. - Erros no fornecimento. Manipulação de materiais - Danos durante o transporte. - Estoque inapropriado. - Erros do operário. - Mau funcionamento de equipamentos. - Ambiente impróprio. Operação - Dano causado por trabalhos anteriores e posteriores. - Uso de materiais incorretos em substituições. - Sobras de cortes. - Sobras de dosagens. - Resíduos do processo de aplicação. Outros - Vandalismo e roubo. - Falta de controle de materiais e de gerenciamento de resíduos. PALIARI (1999) realizou uma revisão nas pesquisas sobre perdas de materiais no país e no exterior. O autor cita que as primeiras informações sobre perdas foram obtidas na Inglaterra, através do BRE (Building Research Establishment), pela publicação de SKOYLES (1976), embora os primeiros estudos datem de 1963. No Brasil, o autor cita estudos de perdas por alguns autores como PINTO (1989), PICCHI (1993); SOIBELMAN (1993) e LIRA (1997). A pesquisa nacional “Alternativas para a redução do desperdício de materiais nos canteiros de obras”, realizada pelo ITQC (Instituo Brasileiro de Tecnologia e Qualidade na Construção Civil), com recursos da FINEP, obteve dados recentes de perdas aplicando uma metodologia própria, conforme mostra a Tabela 1.6 (PALIARI, 1999; PINTO, 1999; SOUZA HW DO, 1999). 7DEHOD 3HUGDV GH PDWHULDLV HP SURFHVVRV FRQVWUXWLYRV 3HUGDV 0DWHULDLV 0HGLDQD 0tQLPR 0i[LPR Concreto usinado 9% 2% 23% Aço 11% 4% 16% Blocos e tijolos 13% 3% 48% Cimento 56% Nd Nd Cal 36% Nd Nd Areia 44% Nd Nd PINTO (1999) observa que existiu uma tendência de crescimento das atividades de construção superior ao crescimento populacional, no período posterior aos

- 41. 14 anos de 1994 e 1995, atribuída pelo autor à redução de taxas inflacionárias no país. Isto pode ser considerado um fator complicador na geração de resíduos. A Tabela 1.7 mostra algumas composições de resíduos de novas construções. Novamente observa-se variabilidade na composição em função do país. Destaca-se a predominância mineral nesses resíduos. 7DEHOD RPSRVLo}HV GH UHVtGXRV GH QRYDV FRQVWUXo}HV 0DWHULDLV 5HVtGXR GH FRQVWUXomR HP PDVVD

- 42. +RODQGD1 -DSmR2 %UDVLO3 HUkPLFD 39 12 29 0DGHLUD 17 19 RQFUHWR 13 17 4 7LMRORV H HOHPHQWRV 14 1 Nd VtOLFRFDOFiUHRV $UJDPDVVDV 8 Nd 64 2XWURV SOiVWLFRV VRORV 9 51 3 SDSHO PDW RUJkQLFD

- 43. 1 BOSSINK;BROUWERS (1996) 2 HONG KONG POLYTECHNIC (1993) DSXG LEVY (1997a) 3 PINTO (1986) Observou-se que os resíduos de construção, gerados em canteiros na Holanda, decorrem de algumas etapas construtivas, tais como fundações, alvenaria, forros e telhados e que estes representam 67% dos custos totais com resíduos de construção. Foram empregados em tais etapas, concretos, argamassas, tijolos de cal e areia e cerâmica. Grande quantidade dos resíduos de construção é causada por uma pequena variedade de materiais (BOSSINK; BROUWERS,1996). 2ULJHP GRV UHVtGXRV GH GHPROLomR Os resíduos de demolição são caracterizados por concretos e tijolos, com menores quantidades de aço, plástico e madeira (WOOLLEY, 1994). Possuem uma larga extensão de materiais, mas incluem substâncias tóxicas em sua composição, tais como fenóis, sulfatos, metais pesados, que não devem passar, no entanto, de 1% da massa (TRANKLER HW DO, 1995; WAHLSTROM HW DO, 1996; MULDER, 1997). Na cidade de Londrina foi constatado que as técnicas tradicionais de demolição em edificações de poucos andares são rudimentares, pois utilizam processos manuais. Acredita-se que o mesmo deva ocorrer nas demais cidades brasileiras (ANGULO, 1998). Existem processos de demolição mais sofisticados para demolição de edifícios de múltiplos andares, empregando-se equipamentos especiais.

- 44. 15 Atualmente, há técnicas de demolição seletiva, que organizam os processos de demolição para a retirada de certos materiais indesejáveis ou reaproveitamento de outros. Esta técnica pode ser empregada para a obtenção de agregados reciclados de resíduos de demolição de melhor qualidade, retirando possíveis contaminantes, como o gesso. O tempo gasto com tal processo é maior que em demolições tradicionais (WAHLSLTROM HW DO, 1996; RUCH HW DO, 1997; SCHULTMANN HW DO, 1997). O não-emprego dos processos de demolição seletiva, na França, gera agregados de composição variável com contaminação de gesso, sendo esta contaminação a principal causa de patologia de agregados de RCD reciclados (GALLIAS, 1998). A ocorrência de desastres naturais em cidades, tais como terremotos, contribuem para aumentar a quantidade de resíduos de demolição. Nesses casos, podem existir resíduos tóxicos, como o amianto, incorporados em partículas finas (LAURITZEN,1998). A seguir, na Tabela 1.8, podem-se observar algumas composições de resíduos de demolição. Nota-se novamente variabilidade em função dos países envolvidos e pelo fato de que grande parte da composição é representada por compostos inorgânicos. Percebe-se um aumento significativo da quantidade de concreto na composição, quando comparada com a composição de resíduos de novas construções, provavelmente por causa da demolição de vigas, pilares e lajes de concreto armado, quando esta tecnologia foi empregada. 7DEHOD RPSRVLo}HV GH UHVtGXRV GH GHPROLomR $OHPDQKD1 -DSmR2 0DWHULDLV 5HVLGXR GH GHPROLomR 5HVLGXR GH GHPROLomR HP SURGXomR HP PDVVD

- 45. HUkPLFD 1º 6,33 0DGHLUD 3º 7,14 RQFUHWR 2º 54,26 *HVVR $UJDPDVVDV 4º Nd 2XWURV 5º 32,27 1 SCHULTMANN HW DO (1997). 2 HONG KONG POLYTECHNIC (1993) apud LEVY (1997a). 216(4hÇ1,$6 $0%,(17$,6 '$ '(326,d2 '( 5' Os RCD, dentro do contexto urbano, causam impactos dos mais variados. Além dos ambientais, há os impactos econômicos e sociais.

- 46. 16 A pouca preocupação com o destino do entulho gera “bota-fora” e aterros clandestinos, degradação de áreas urbanas, assoreamento de córregos e entupimento de bueiros e galerias, tanto no Brasil como no exterior (GAVILAN; BERNOLD, 1994; ZORDAN, 1997; BRITO, 1999). A deposição de entulho em áreas públicas e córregos causa custos sociais , graças à necessidade de desassoreamento de córregos, canais e rios, limpeza de ruas e terrenos públicos, além de queda da qualidade de vida dos moradores em áreas próximas a despejos clandestinos (PINTO, 1986; BRITO, 1999). A Figura 1.1 mostra a obstrução de uma rua asfaltada no bairro do Morumbi, em São Paulo, por RCD. )LJXUD 2EVWUXomR GH UXD HP 6mR 3DXOR SRU 5' )RQWH 9DQGHUOH 0 -RKQ Em locais de “bota-foras” e de despejos irregulares é comum a presença de roedores, aranhas, escorpiões e insetos transmissores de endemias (PINTO, 1999). A solução mais comum para a problemática gerada pelos RCD no meio urbano era a deposição em aterros. Surgiram, porém, problemas como escassez de novos aterros em grandes cidades, além de tornarem-se cada vez mais distantes. (GAVILAN; BERNOLD, 1994; ZORDAN, 1997). Sabe-se também, pelos estudos mais recentes, que aterros podem sofrer problemas de lixiviação e contaminar o lençol freático pelos resíduos ali depositados, inclusive os RCD (PENG HW DO, 1997).

- 47. 17 32/Ë7,$6 3Ò%/,$6 3$5$ 5' Diversos países têm desenvolvido regulamentações que buscam direcionar as atividades da construção civil para o conceito de desenvolvimento sustentável (TUKKER; GIELEN, 1994; YATES; HAMPTON, 1997; SCHULTMANN HW DO, 1997; WILBURN; GOONAN, 1998). ZWAN (1997) define desenvolvimento sustentável como o que fornece as necessidades da geração atual, sem comprometer as da geração futura. O autor indica algumas ações que levam ao desenvolvimento sustentável: ½ fechamento do ciclo da cadeia produtiva de materiais, produtos e resíduos, controlando suas emissões ambientais; ½ economia de energia, com aumento da eficiência e desenvolvimento de fontes mais duráveis; ½ aumento da durabilidade; ½ promoção da qualidade dos produtos, dos processos de produção, dos materiais naturais e dos resíduos, utilizando-os largamente no ciclo econômico. O desenvolvimento sustentável consiste num processo que leva a mudanças na exploração de recursos, na direção dos investimentos, na orientação do desenvolvimento tecnológico e nas mudanças institucionais, todas visando à harmonia e ao entrelaçamento nas aspirações e necessidades humanas presentes e futuras. Este conceito não implica somente multidisciplinariedade, envolve também mudanças culturais, educação ambiental e visão sistêmica (BRANDON, 1998; ANGULO, 1999; JOHN, 2000). Atualmente, o modelo de produção da construção civil é linear; seguindo a lógica de projeto, construção, utilização e geração de resíduos. Os grandes problemas que este sistema apresenta são (JOHN, 1999): ½ matérias primas cada vez menos abundantes, com dificuldades de obtenção e custos crescentes; ½ gerenciamento caro e oneroso de resíduos, em virtude dos grandes volumes acumulados pela sociedade de consumo; ½ grande consumo de energia. Para o desenvolvimento sustentável é necessário um novo modelo de produção, em que se otimize o uso de recursos e a geração de resíduos seja minimizada. O modelo

- 48. 18 apresentado na Figura 1.2 aproxima-se do conceito de desenvolvimento sustentável, em que a reciclagem de resíduos torna-se fundamental (JOHN, 1999). Planejamento Resíduos de outras indústrias Recursos naturais RECICLAGEM Projeto Materiais Resíduos Produção Uso e manutenções Reabilitações Desmontagem )LJXUD LFOR GH SURGXomR IHFKDGR SDUD D FRQVWUXomR 85:(// 223(5 PRGLILFDGR DSXG -2+1

- 49. Nos conceitos de desenvolvimento sustentável, a minimização da geração de resíduos é foco principal (GAVILAN; BERNOLD, 1994; BOSSINK; BROUWERS, 1996). A estratégia de minimização de resíduos teve origem nos Estados Unidos pela USEPA (United States Environmental Protection Agency). As modalidades de gestão atual devem incluir uma visão sistêmica, propondo a redução da geração de resíduos, do consumo e do desperdício, com papel fundamental para a educação ambiental, criando a consciência dos cidadãos quanto a variável ambiental (GUNTHER, 2000). A redução do desperdício pode ser contemplada nas estratégias de aumento de produtividade e qualidade na construção civil. Essa redução contribui para a menor geração de resíduos e utilização dos recursos naturais. Muitos trabalhos têm desenvolvido o tema, como os de PICCHI (1993), SOUZA HW DO (1999) e ANDRADE (1999). As políticas ambientais não se limitam a ações de prevenção na geração de resíduos, englobando também avaliação de impacto ambiental de produtos, reciclagem

- 50. 19 de resíduos, melhoria da qualidade de produtos e projetos voltados para sustentabilidade. De um modo geral, as políticas atuam em três diferentes áreas (BOSSINK; BROUWERS, 1996; SCHULTMANN HW DO, 1997; ZWAN, 1997; WILBURN; GOONAN, 1998): ½ política de resíduos, atuando prioritariamente com prevenção, reciclagem, incineração e aterro, sendo o governo gerador de condições para que o livre mercado absorva os resíduos; ½ política de proteção ao solo, criando pré-condições para se aterrar materiais residuais, segundo critérios higiênicos e ambientais; ½ política de superfície mineral, controlando a cadeia produtiva de recursos naturais, visando a prevenção da degradação e limitando a produção. Uma das formas de se atuar na política de resíduos, prevenindo a sua geração, é a criação de sistemas de certificação ambiental, LEED nos Estados Unidos e BREEAM na Inglaterra. Com essas ferramentas pode-se avaliar o impacto ambiental de edifícios comerciais e criar decisões voltadas para o menor risco ambiental e sustentabilidade, antes mesmo da própria execução dos edifícios (YATES; HAMPTON, 1997; JOHN,1999). A ferramenta básica para avaliação de impacto ambiental é a análise do ciclo de vida (ACV no Brasil e LCA em inglês). Ela pode ser definida como: “SURFHVVR TXH DYDOLD DPELHQWDOPHQWH SURGXWRV SURFHVVRV H DWLYLGDGHV LGHQWLILFDQGR H TXDQWLILFDQGR HQHUJLD PDWHULDLV XWLOL]DGRV H UHVtGXRV GR EHUoR DR W~PXOR” (SCHUURMANS- STEHMANN, 1994; TUKKER; GIELEN, 1994; BARTON HW DO, 1996). A análise do ciclo de vida compreende, além do impacto ambiental do resíduo, todas as fases de vida do produto. Utiliza-se do “EHUoR DR W~PXOR” como a expressão de avaliação do impacto (SCHUURMANS-STEHMANN, 1994). Cada aspecto ambiental levantado pela ferramenta possui uma medida padrão, possuindo um quantitativo em determinado aspecto específico. Esta avaliação permite uma quantificação em termos financeiros do impacto ambiental, conforme sugerem economistas ambientais (SCHUURMANS-STEHMANN, 1994; BARTON HW DO, 1996). Ações para a política de resíduos podem também ser direcionadas para a reciclagem, como é o caso da Alemanha que exige planos de demolição seletiva,

- 51. 20 método de demolição e detalhamento de informações para a reciclagem, na retirada do alvará de demolição (RUCH HW DO, 1997). No Brasil, a legislação é ainda incipiente. As leis orgânicas municipais estipulam como responsabilidade dos municípios, estado e federação a proteção ao meio ambiente e combate à poluição em todas as formas (PINTO, 1999). A resolução do CONAMA, número 237 de 19/12/1997, sugere que as atividades de tratamento e disposição final de resíduos sólidos devem estar sujeitas ao licenciamento ambiental do órgão competente (PINTO, 1999; JOHN, 1999). Em âmbito federal, foi criado um grupo de trabalho com objetivo de elaborar o Programa Brasileiro de Reciclagem, visando ao desenvolvimento do parque industrial nacional de reciclagem (JOHN, 1999). Recentemente, o governo do estado de São Paulo iniciou a discussão de uma Política Estadual de Resíduos Sólidos, mas sua atuação é mais punitiva do que educadora. Em contraponto com as políticas punitivas, o mesmo governo, através da CETESB, criou as câmaras ambientais. A construção civil participa com um grupo de trabalho. (JOHN, 1999). Não existe uma política nacional ou estadual que direcione municípios para gerenciar seus RCD, com um sistema de coleta bem definido. PINTO (1999) propõe um sistema de gestão baseado na máxima captação dos RCD gerados, na reciclagem dos resíduos captados e na alteração de procedimentos e culturas. Visa a uma integração de agentes (geradores e coletores, público e privado). Por esse sistema de gestão de PINTO (1999), criam-se áreas para a recepção de pequenos volumes com aproximadamente 300 m². Existem também áreas de atração de médio porte, com 3.000 a 5.000 m². Definem-se bacias de captação de resíduos para toda zona urbana geradora. Ainda, um sistema de recepção de cargas homogêneas foi concebido, evitando a miscigenação dos resíduos sólidos. Há um processo de reciclagem dos RCD e que permite novas formas de destinação para outros tipos de resíduos. Nesta gestão, destacou-se a necessidade de ação indutora do poder público para atrair investimentos privados, de substituir os investimentos públicos e de canalizar a produção dos produtos para a própria atividade construtiva geradora dos resíduos (PINTO, 1999). A Tabela 1.9 compara os preços de uma gestão diferenciada de PINTO (1999) e os de uma gestão convencional.

- 52. 21 7DEHOD 'HVSHVDV WRWDLV GH DOJXPDV PXQLFLSDOLGDGHV FRP JHVW}HV 3,172

- 53. 'HVSHVDV FRP JHVWmR FRUUHWLYD 'HVSHVDV FRP JHVWmR GLIHUHQFLDGD R$124.501 R$72.290 Fonte: dados obtidos nos municípios de Santo André, São José do Rio Preto e Jundiaí.

- 54. 22 5(,/$*(0 '26 5' 202 $*5(*$'26 Dentre as estratégias de políticas públicas que visam ao desenvolvimento sustentável está a reciclagem dos RCD, como uma forma de solução para os problemas gerados por esses resíduos. As frações metálicas podem ser recicladas como metais, enquanto plásticos também podem ser reciclados como plásticos. A fração inorgânica não-metálica pode ser reciclada como agregados. Para este trabalho, só será discutida a reciclagem de RCD como agregados. Definem-se agregados de RCD reciclados homogêneos os oriundos da reciclagem dos RCD, porém com a presença de uma única fase inorgânica não-metálica dominante. São pertencentes a essa definição os agregados reciclados de concreto (contendo somente concreto) e os agregados reciclados de cerâmica (contendo somente materiais cerâmicos). São ainda considerados agregados reciclados de RCD mistos os agregados provenientes também da reciclagem dos RCD, porém com diversas fases presentes, tais como argamassa, cerâmica, cerâmica polida, materiais betuminosos, concreto, rochas, madeira, metais, plásticos, amianto, solo e cal, com predominância, no entanto, de fases inorgânicas não-metálicas. Convém destacar que nem sempre a reciclagem é uma solução que garante a inexistência de impacto ambiental. A reciclagem de RCD também impacta o ambiente, principalmente em atividades de transporte, reprocessamento e resíduos. No estudo de caso realizado por SCHUURMANS-STEHMANN (1994), a substituição de 40% de agregados graúdos reciclados de concreto pelos agregados naturais na produção de concreto causou pouca diferença no impacto ambiental total avaliado pela ferramenta LCA, quando comparado ao concreto utilizando recursos naturais. 352(662 '( 352'8d2 '26 $*5(*$'26 '( 5' 5(,/$'26 O processo de produção de agregados de RCD reciclados depende basicamente da viabilidade técnica e econômica.

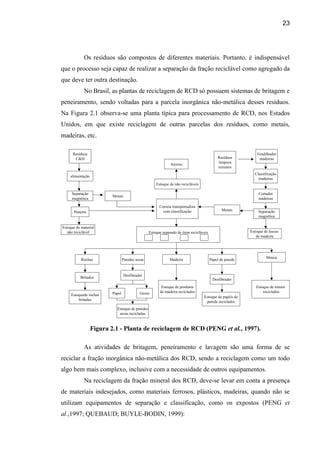

- 55. 23 Os resíduos são compostos de diferentes materiais. Portanto, é indispensável que o processo seja capaz de realizar a separação da fração reciclável como agregado da que deve ter outra destinação. No Brasil, as plantas de reciclagem de RCD só possuem sistemas de britagem e peneiramento, sendo voltadas para a parcela inorgânica não-metálica desses resíduos. Na Figura 2.1 observa-se uma planta típica para processamento de RCD, nos Estados Unidos, em que existe reciclagem de outras parcelas dos resíduos, como metais, madeiras, etc. Resíduos Fendilhador CD Resíduos madeiras limpeza Aterros terrenos Classificação alimentação madeiras Estoque de não recicláveis Separação Cortador Metais magnética madeiras Correia transportadora com classificação Metais Separação Peneira magnética Estoque de material não reciclável Estoque separado de itens recicláveis Estoque de lascas de madeira Metais Rochas Paredes secas Madeira Papel de parede Desfibrador Britador Desfibrador Estoque de produtos Estoque de metais Papel Gesso de madeira reciclados reciclados Estoquede rochas Estoque de papéis de britadas parede reciclados Estoque de paredes secas recicladas )LJXUD 3ODQWD GH UHFLFODJHP GH 5' 3(1* HW DO

- 56. As atividades de britagem, peneiramento e lavagem são uma forma de se reciclar a fração inorgânica não-metálica dos RCD, sendo a reciclagem como um todo algo bem mais complexo, inclusive com a necessidade de outros equipamentos. Na reciclagem da fração mineral dos RCD, deve-se levar em conta a presença de materiais indesejados, como materiais ferrosos, plásticos, madeiras, quando não se utilizam equipamentos de separação e classificação, como os expostos (PENG HW DO,1997; QUEBAUD; BUYLE-BODIN, 1999):

- 57. 24 ½ separador magnético, utilizado para remover materiais ferrosos pela força eletromagnética; ½ tanques de depuração por flutuação, separando pela densidade madeiras e plásticos; ½ classificador por ar, separando densidades diferentes pelo escoamento de ar horizontal e vertical. Os RCD devem passar por seleção rigorosa e serem estocados segundo qualidade e facilidade de tratamento. Em seguida, devem ser quebrados até atingirem dimensões compatíveis com a entrada dos britadores. Controles do teor de sulfatos, oriundos do gesso, devem ser realizados em diferentes estágios da britagem dos agregados, em razão dos componentes do gesso. (QUEBAUD; BUYLE-BODIN, 1999). A Figura 2.2 mostra um fluxograma de uma planta de reciclagem, gerando agregados de RCD reciclados pelo processo de britagem. Os processos de britagem primária e secundária podem ser necessários, dependendo do tipo de equipamento utilizado na Central. A geração de maior ou menor quantidade dos tipos de frações pode alterar potenciais aplicações, pois elevada quantidade de agregados miúdos favorece a utilização para argamassas e blocos, enquanto alta quantidade de agregados graúdos favorece o emprego em concretos.

- 58. 25 Alimentação de material Alimentador separação vibratório ção ara sep Britagemprimária Separação magnética Britagem Peneiramento secundária primário Separação magnética Peneiramento secundário )LJXUD )OX[RJUDPD GH XPD SODQWD GH UHFLFODJHP GH SURGXomR GRV DJUHJDGRV GH 5' UHFLFODGRV :,/%851 *221$1 PRGLILFDGR

- 59. No Brasil, as plantas de reciclagem de RCD se limitam ao tipo exposto na Figura 2.2, não havendo nenhum outro tipo de equipamento para a separação, como tanques de flutuação e separadores por injeção de ar. A maior parte nem chega a apresentar a etapa de britagem secundária. O mesmo ocorre em outros países. WASTE AGE (1992) DSXG ZORDAN (1997) aponta que a maioria das centrais de moagem não possui flotadores de ar, separadores magnéticos e a ar. A Tabela 2.1 mostra os principais tipos de equipamentos de britagem utilizados na reciclagem de RCD. 7DEHOD (TXLSDPHQWRV GH EULWDJHP XWLOL]DGRV QD UHFLFODJHP GH 5' 3(1* HW DO PRGLILFDGR /(9 D

- 60. %ULWDGRU 3URSyVLWR Possui unidades primárias e secundárias. Fornece agregados com De Impacto granulometria boa para obras rodoviárias. Pouco sensíveis à presença de barras de aço. Especialmente desenvolvido para britar rochas e materiais similares Produz De Mandíbula bons agregados para concretos estruturais. Reduz pelo impacto partículas maiores em partículas menores. Produz De Martelo material de granulometria fina. Reduz a diâmetros de 7,5 a 10,0 cm. No caso do equipamento marca ANVI, De Rolos pode-se utilizá-lo como betoneira também.