Aplicação de resíduos de construção e demolição reciclados (rcd r) em estruturas de solo reforçado

- 1. Eder Carlos Guedes dos Santos Aplicação de resíduos de construção e demolição reciclados (RCD-R) em estruturas de solo reforçado. Dissertação apresentada à Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, como parte dos requisitos para a obtenção do Título de Mestre em Geotecnia. Orientador: Prof. Tit. Orencio Monje Vilar São Carlos 2007

- 2. ii

- 3. iii Dedico este trabalho a meus pais, Ivone e José Carlos, pelos seus exemplos; ao meu avô, José Viana Guedes (em memória), pelo seu entusiasmo; aos amigos que tenho, pela alegria de tê-los; e aos professores que tive até hoje, pela sorte de tê-los tido.

- 4. iv

- 5. v AGRADECIMENTOS Aos meus pais, Ivone Viana Guedes e José Carlos Ferreira dos Santos, por sempre me ensinar o valor da honestidade e da dignidade. À Shirley Mello, por ter sido minha incentivadora constante, pela sua cumplicidade, e pelo seu exemplo de mulher batalhadora. Ao meu irmão, Professor Carlos Santos, pelo seu exemplo de educação, determinação e coragem, pelo seu exemplo de Professor dedicado, correto e competente, e pela sua importante influência na minha vida. Ao meu orientador, Professor Orencio Monje Vilar, pela sua orientação, pela sua compreensão, pelos seus conselhos, pela sua paciência, e pelos ensinamentos sempre preenchidos com humor inteligente. Ao Professor Alexandre Duarte Gusmão, pela confiança depositada em mim, pelo seu notável exemplo de seriedade, competência e generosidade, e pelos seus conselhos valiosos para a minha formação profissional e pessoal.

- 6. vi Ao Professor Roberto Coutinho, pela sua admirável generosidade, demonstrada em todos os momentos em que precisei da sua ajuda, e pelos seus importantes conselhos. Ao Professor Nelson Aoki, pela sua extraordinária genialidade humilde, pelo seu exemplo de professor-cientista-engenheiro, pelo seu entusiasmo inabalável, pelos seus sábios conselhos, pelos momentos de convívio repletos de ensinamentos, e por ensinar-me a “dar nó em pingo d’água”. Aos amigos José Luís e Sílvio Wick, pela incondicional e fundamental ajuda demonstrada para a realização deste trabalho, pela convivência marcada por consideração, bom humor, engenhosidade e ensinamentos de vida. Digo que sempre tive a clara consciência de quando terminava a obrigação do “Técnico” e começava a atuação do “Amigo”, e por isso também serei eternamente grato. Aos amigos da EESC e de São Carlos: Clébio Coimbra Filho, pela sua sinceridade marcante; Isaura Regadas, pelo seu carinho autêntico; Leonardo Silveira, pela sua loucura congênita; Márcia Salatiel (Marcinha), pela sua delicadeza carinhosa; Ana Elisa e Luiz Guilherme, pelas conversas preciosas e pelos momentos memoráveis vividos em Analândia; Osvaldo Neto, pela

- 7. vii sua honradez exemplar; Simone Furegatti, pela sua franqueza admirável; Júlio Fialho, pela sua camaradagem baiana. Aos amigos: Rodrigo Menelau, pela sua personalidade sincera e cheia de “polêmicas”; Marcos Roberto Dubeux, pelo seu entusiasmo intrépido; Anderson Kildare, pelo seu senso de humor sagaz; Ricardo Vilaça, pela sua astúcia descontraída; Marcio Fideles, pelo seu exagero cômico; César Leal, pelo seu estímulo; Tiago Lamenha, pelas suas importantes palavras de incentivo; Fábio Lopes, pelo seu exemplo de bravura. Aos colegas da Geotecnia: Angelita Martins, pela sua simpatia generosa (desde o Geojovem 2004!); Iván Pehovaz, pela sua chatice e coração incomensuráveis; Josiele Patias, pela sua bondade despretensiosa; Arindam Basu, pela sua gentileza natural; Francis Kakuda, pela sua ajuda crucial; Giulliana Mondelli, pelos “EEERRR !!!”; Cléber de Assis, pelo seu caráter. Aos Professores da Geotecnia: Benedito Bueno, por disponibilizar todas as instalações do Laboratório de Geossintéticos para a realização dos ensaios com geogrelha, e pelas suas observações feitas durante o exame de qualificação; José Carlos Cintra, pela convivência repleta de ensinamentos; João Batista Nogueira, pelas conversas sempre esclarecedoras; Edmundo Esquível, por ser sempre atencioso; Osni Pejon, por disponibilizar

- 8. viii prontamente todo apoio necessário para a execução deste trabalho; Osvaldo Augusto Filho, por toda ajuda prestada (sempre com atitudes espirituosas). Ao Engenheiro Samir Fagury, pelas informações fornecidas sobre a Usina de Reciclagem de Entulho de São Carlos, e pelo total apoio dado para a coleta das amostras - questões fundamentais para a realização deste trabalho. Ao Engenheiro Sérgio Angulo, pela sua educação admirável e generosidade surpreendente. Aos funcionários da Geotecnia e da EESC: Maristela Batissaco, pela sua simpatia espontânea; Álvaro Nery, pela sua alegria contagiante; Cléber Valentim, pela sua competência notável; Benedito Souza (Dito), por toda ajuda realizada nos momentos difíceis; Herivelton Santos, pela sua educação exemplar; Antônio Garcia (Sr. Antônio), pela sua demonstração incansável de força de trabalho; Antônio Carriel (Toninho), pela sua honestidade; Daniel Pereira e Marcus Campos pela camaradagem e apoio oferecido; Antônio Gigante, pelo seu profissionalismo marcante; Hélio, pela sua ajuda paciente; Jorge Brabo (Jorjão), pela seu coleguismo apaziguado. Enfim, gostaria de agradecer a todos que pensaram e agiram de forma positiva para a realização desse sonho. Muito obrigado!

- 9. ix “Quando tenho um pouco de dinheiro, compro livros; se sobra algum, compro roupas e comida”. Erasmo de Rotterdam

- 10. x

- 11. xi SUMARIO AGRADECIMENTOS ............................................................................................v RESUMO ..............................................................................................................xv ABSTRACT ........................................................................................................xvii LISTA DE ILUSTRAÇÕES ................................................................................xix LISTA DE TABELAS ........................................................................................xxv LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS .................................xxvii CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO ..........................................................................31 CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA ...................................................35 2.1 Resíduos de Construção e Demolição (RCD) .................................................35 2.1.1 Geração de RCD..................................................................................36 2.1.2 Quantificação dos RCD .......................................................................38 2.1.3 Composição e Variabilidade dos RCD................................................41 2.1.4 Impactos Ambientais gerados pelos RCD ...........................................43 2.1.5 Políticas Públicas sobre os RCD .........................................................46 2.1.5.1 Gerenciamento dos RCD .........................................................46 2.1.5.2 Legislação................................................................................50 2.2 Resíduos de Construção e Demolição Reciclados (RCD-R)...........................52 2.2.1 Reciclagem dos RCD ..........................................................................52 2.2.2 Usinas de Reciclagem de RCD no Brasil ............................................55 2.2.2.1 Usina de Reciclagem de RCD em São Carlos-SP ...................56 2.2.3 Processo de Beneficiamento do RCD..................................................59 2.2.3.1 Equipamentos utilizados..........................................................60 2.2.4 Composição, Características e Propriedades dos RCD-R. ..................62

- 12. xii 2.2.5 Aspectos Econômicos dos RCD-R ..................................................... 63 2.2.6 Aplicação dos RCD-R......................................................................... 67 2.3 Estruturas de Solo Reforçado.......................................................................... 69 2.3.1 Especificações Técnicas para os Materiais de Preenchimento em Estruturas de Solo Reforçado com Geogrelhas............................................ 73 2.3.2 Utilização de Diferentes Materiais como Aterro em Estruturas de Solo Reforçado com Geogrelhas.......................................................................... 76 2.3.3 Ensaios para Avaliação da Interação Solo-Reforço............................ 80 2.3.4 Fatores que Influenciam o Ensaio de Arrancamento .......................... 82 2.3.4.1 Rigidez do Topo da Caixa....................................................... 82 2.3.4.2 Rigidez da Parede Frontal da Caixa........................................ 83 2.3.4.3 Rugosidade da Parede Frontal da Caixa ................................. 83 2.3.4.4 Proximidade da Parede Frontal da Caixa................................ 85 2.3.4.5 Influência da Escala ................................................................ 86 2.3.4.6 Interferência entre os Elementos Transversais........................ 87 2.3.4.7 Espessura do Solo ................................................................... 91 2.3.4.8 Velocidade do Ensaio.............................................................. 92 2.3.4.9 Densidade do Solo .................................................................. 93 2.3.4.10 Tensão de Confinamento ...................................................... 94 2.3.4.11 Comprimento do Corpo-de-Prova vs. Tensão de Confinamento ............................................................................................................. 95 2.3.4.12 Extremidade Livre do Corpo-de-Prova................................. 96 2.3.4.13 Largura do Corpo-de-Prova .................................................. 97 2.3.5 Resistência dos Geossintéticos à Degradação..................................... 99 2.3.5.1 Danos de Instalação ................................................................ 99

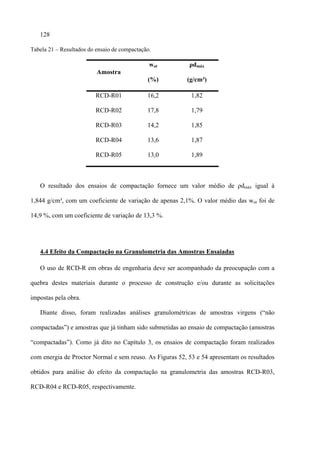

- 13. xiii 2.3.5.2 Degradação Biológica .............................................................99 2.3.5.3 Degradação Química .............................................................100 CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS.....................................................103 3.1 MATERIAIS .................................................................................................104 3.1.1 Resíduos de Construção e Demolição Reciclados (RCD-R).............104 3.1.1.2 Coleta dos RCD-R .................................................................106 3.1.2 Outros Materiais Utilizados no Programa Experimental...................108 3.1.3 Geossintético .....................................................................................111 3.2 EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTAÇÃO UTILIZADOS......................112 3.2.1 Equipamento de Cisalhamento Direto...............................................112 3.2.2 Equipamento de Ensaio de Arrancamento.........................................114 3.3 PROCEDIMENTOS DOS ENSAIOS...........................................................117 3.3.1 Cisalhamento Direto ..........................................................................117 3.3.2 Ensaio de Arrancamento....................................................................118 CAPÍTULO 4 – RESULTADOS, ANÁLISES E DISCUSSÕES.......................121 4.1 Caracterização ...............................................................................................121 4.1.1 Análise Granulométrica.....................................................................121 4.1.2 Limites de Consistência.....................................................................122 4.1.3 Massa Específica dos Sólidos............................................................122 4.2 Análise Visual com Microscópio Eletrônico.................................................123 4.2.1 Material Retido entre as Peneiras de 2,00 mm e 1,19 mm de Abertura ....................................................................................................................123 4.2.2 Material Passante na Peneira de 0,075 mm de Abertura. ..................125 4.3 Compactação .................................................................................................127 4.4 Efeito da Compactação na Granulometria das Amostras Ensaiadas .............128

- 14. xiv 4.5 Ensaio de CBR .............................................................................................. 131 4.6 Ensaios de pH................................................................................................ 132 4.7 Ensaio de Cisalhamento Direto..................................................................... 134 4.8 Ensaio de Arrancamento. .............................................................................. 136 4.8.1 Análise das Curvas Força X Deslocamento...................................... 136 4.8.1.1 Ensaios com 25 kPa de Sobrecarga. ..................................... 137 4.8.1.2 Ensaios com 50 kPa de Sobrecarga ...................................... 140 4.8.1.3 Ensaios com 100 kPa de Sobrecarga .................................... 144 4.8.2 Análise dos Coeficientes de Resistência de Interfase ....................... 146 4.8.3 Análise das Curvas dos Deslocamentos ao Longo da Geogrelha ..... 148 4.8.3.1 Ensaios com Areia ................................................................ 148 4.8.3.2 Ensaios com Solo .................................................................. 150 4.8.3.3 Ensaios com RCD ................................................................. 151 CAPÍTULO 5 – CONCLUSÕES........................................................................ 155 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................ 157

- 15. xv RESUMO SANTOS, E. C. G. (2007). Aplicação de resíduos de construção e demolição reciclados (RCD-R) em estruturas de solo reforçado. São Carlos. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 173 p. Resumo. O intenso crescimento populacional traz consigo uma preocupação ambiental, já que, diante da necessidade de exploração dos recursos naturais, a adoção de políticas de reciclagem faz-se fundamental para alcançar o desenvolvimento sustentável. Neste cenário, apesar dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) possuírem alto potencial de reciclagem, a estes sempre foi dispensado o tratamento de lixo. Além disso, os estudos realizados visando à reciclagem dos RCD mostram-se bastante concentrados na produção de agregados para a fabricação de concreto e para a aplicação em pavimentação. Diante disso, neste trabalho procurou-se definir uma nova aplicação para os Resíduos de Construção e Demolição Reciclados (RCD-R), buscando caracterizar suas propriedades geotécnicas como material de construção e verificando o seu desempenho como material de preenchimento de estruturas de solo reforçado. Ensaios de caracterização, de resistência ao cisalhamento e ensaios de arrancamento de geogrelha revelaram que o RCD-R apresentou baixos coeficientes de variação nas suas propriedades e excelente comportamento mecânico, o que justifica a sua utilização na aplicação proposta. Palavras-chave: resíduos de construção e demolição, reciclagem, solo reforçado, geogrelha.

- 16. xvi

- 17. xvii ABSTRACT SANTOS, E. C. G. (2007). Use of recycled construction and demolition wastes (RCDW) as backfill of reinforced soil structures. São Carlos. Dissertação (Mestrado) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. 173 p. Abstract. The intense population growth brings some environmental concerns due to the need of exploitation of natural resources, and the adoption of recycling policies is basic principle to reach sustainable development. In this scenario, however, the high potential of recycling the construction and demolition wastes (CDW) has been ignored. Moreover, studies focus mainly on the recycling of CDW for the production of aggregates for use in pavements and concrete. The present study deals with a new application of the Recycled Construction and Demolition Waste (RCDW) as backfill of reinforced soil structures. Characterization, direct shear and pullout tests on geogrids has depicted that RCDW shows low coefficients of variation of its properties and excellent mechanical behavior that justify its use for proposed application. Key-words: construction and demolition wastes, recycling, reinforced soil structures, geogrid.

- 18. xviii

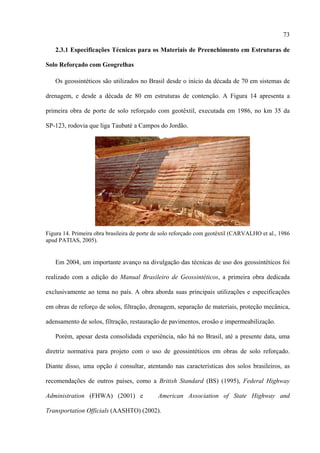

- 19. xix LISTA DE ILUSTRAÇÕES Figura 1. Variabilidade de agregados de RCD reciclados na central piloto de Santo André, SP (JOHN & ANGULO, 2003). ..................................................................................42 Figura 2. Distribuição da composição do resíduo de construção e demolição de São Carlos/SP (PINTO, 1986) e Recife (SOUZA et al. 2004)....................................................... 43 Figura 3. Flagrante de disposição de resíduos não inertes em caçamba coletora de RCD.......44 Figura 4. Usina de Reciclagem de Entulho de São Carlos-SP ................................................. 56 Figura 5. Deposição irregular de RCD no bairro de Botafogo (São Carlos-SP). ..................... 57 Figura 6. Fluxograma do tratamento dado ao resíduo na URESC. .......................................... 58 Figura 7. Artefatos produzidos com o RCD-R beneficiado na URESC...................................59 Figura 8. Pavimentação realizada com artefatos produzidos com RCD-R beneficiado na URESC. .................................................................................................................. 59 Figura 9. Proporção aproximada entre agregados graúdos e miúdos de RCD reciclados (ANGULO & JOHN, 2004). ..................................................................................63 Figura 10. Ganho de valor das cinzas volantes conforme a aplicação do produto foi se consolidando e descobrindo os seus nichos de aplicações onde ela melhora as propriedades do concreto (CORNELISSEN, 1997 apud JOHN, 2000). ................66 Figura 11. Interação da geogrelha como solo envolvente (BENJAMIN, 2006). ..................... 71 Figura 12. Estrutura de solo reforçado com vegetação na face. ............................................... 71 Figura 13. Desenho de uma seção transversal de uma estrutura de solo reforçado. ................72 Figura 14. Primeira obra brasileira de porte de solo reforçado com geotêxtil (CARVALHO et al., 1986 apud PATIAS, 2005). .............................................................................. 73

- 20. xx Figura 15. Visão geral do histórico brasileiro na construção de muros e taludes reforçados: (a) Altura das estruturas; (b) Tipo de solo usado como aterro; e (c) Tipo de geossintético (BUENO et al., 2006)....................................................................... 78 Figura 16. Seção do talude reforçado em Bukit Batok, distrito de Singapura (Modificado de Lim et al., 2006)..................................................................................................... 79 Figura 17. Típico encontro de ponte com aterro de mistura pedregulho-cimento reforçado com geogrelha (AOKI et al., 2005 apud WATANABE et al.,2006). ............................ 80 Figura 18. Esquema ilustrativo dos ensaios de cisalhamento direto e de arrancamento (TEIXEIRA, 2003). ............................................................................................... 81 Figura 19. Efeito da condição do topo da caixa nos resultado do ensaio de arrancamento (PALMEIRA & MILLIGAN, 1989)...................................................................... 82 Figura 20. Influência da rugosidade da parede frontal nos resultados de ensaio de arrancamento (PALMEIRA & MILLIGAN, 1989)............................................... 84 Figura 21a. Efeito do comprimento da manga nos resultados do arrancamento: força de arrancamento (FARRAG et al., 1993). .................................................................. 85 Figura 21b. Efeito do comprimento da manga nos resultados do arrancamento: pressão lateral de terra na parede frontal (FARRAG et al., 1993)................................................. 86 Figura 22. Influência da escala nos resultados do ensaio de arrancamento (PALMEIRA & MILLIGAN, 1989). ............................................................................................... 87 Figura 23. Interação entre solo e elementos transversais: (a) interação solo-elemento transversal, (b) Redução da resistência passiva devido à região de solo fofo (PALMEIRA, 2004)............................................................................................... 88 Figura 24. Efeito dos elementos transversais durante o ensaio de arrancamento (DYER, 1985 apud PALMEIRA, 2004). ...................................................................................... 88

- 21. xxi Figura 25. Tensões normais localizadas na vizinhança de interface solo-geogrelha: (a) Usando células de tensão localizadas entre elementos longitudinais; (b) Usando células de tensão localizadas entre e diretamente sobre elementos longitudinais (Teixeira, 2007)....................................................................................................................... 89 Figura 26. Efeito do espaçamento dos elementos transversais na resistência ao arrancamento (Teixeira, 2007). ..................................................................................................... 90 Figura 27. Efeito da espessura de solo no resultado do ensaio de arrancamento (FARRAG et al., 1993)................................................................................................................. 91 Figura 28. Efeito da densidade no resultado do ensaio de arrancamento (FARRAG et al., 1993)....................................................................................................................... 94 Figura 29. Efeito da tensão de confinamento no resultado do ensaio de arrancamento (FARRAG et al., 1993). ......................................................................................... 95 Figura 30. Deslocamento ao longo dos corpos-de-prova: (a)LR = 1,15m; (b) LR = 0,40m (MORACI & RECALCATI, 2006). ....................................................................... 96 Figura 31. Influência do comprimento livre da grelha no resultado do ensaio de arrancamento: (a) Força de carregamento versus deslocamento, (b) deformação de tração ao longo do comprimento da grelha para um deslocamento de arrancamento de 41 mm (PALMEIRA, 2004)........................................................................................ 97 Figura 32. Mecanismo de interação desenvolvido no reforço durante o arrancamento: tensão cisalhante e deformação mobilizadas em (a) reforço largo e (b) reforço estreito; distribuição da tensão normal em (c) reforço largo, e (d) reforço estreito (ALFARO et al., 1995)........................................................................................... 98 Figura 33. Resultado de dois anos de monitoramento dos valores de pH entre blocos de concreto (Koerner et al., 2006)............................................................................. 102 Figura 34. RCD - Material “cinza”......................................................................................... 104

- 22. xxii Figura 35. RCD – Material “misto”. ...................................................................................... 105 Figura 36. RCD-R – “Bica-corrida”. ..................................................................................... 105 Figura 37. Coleta da amostra em lona plástica ...................................................................... 107 Figura 38. Coleta da amostra com pá-carregadeira................................................................ 107 Figura 39. Curva granulométrica do solo............................................................................... 109 Figura 40. Curva granulométrica da areia.............................................................................. 110 Figura 41. Amostra de RCD-R. ............................................................................................. 112 Figura 42. Caixa de cisalhamento instrumentada. ................................................................. 113 Figura 43. Equipamento de ensaio de arrancamento desenvolvido por Teixeira (1999)....... 114 Figura 44. Sistema de aplicação de força de tração: (1) Geogrelha; (2) Garra de fixação da geogrelha; (3) Célula de carga; (4) Barra de tração)............................................ 115 Figura 45. Pontos de leitura dos deslocamentos ao longo da geogrelha................................ 116 Figura 46. Instrumentação utilizada na medida dos deslocamentos. ..................................... 117 Figura 47. Curvas granulométricas obtidas para as amostras de RCD-R. ............................. 121 Figura 48. Variação dos coeficientes de variação do percentual passante em função das aberturas das peneiras. ......................................................................................... 122 Figura 49. Material retido entre as peneiras de 2,00 mm e 1,19 mm de abertura: (a) areia, (b) solo e (c) RCD-R................................................................................................ 125 Figura 50. Material passante na peneira de 0,075 mm: (a) areia, (b) solo e (c) RCD-R. ...... 126 Figura 51. Curvas de compactação das amostras de RCD-R................................................. 127 Figura 52. Efeito do ensaio de compactação (Proctor Normal) na granulometria da amostra RCD-R03. ............................................................................................................ 129 Figura 53. Efeito do ensaio de compactação (Proctor Normal) na granulometria da amostra RCD-R04. ............................................................................................................ 129

- 23. xxiii Figura 54. Efeito do ensaio de compactação (Proctor Normal) na granulometria da amostra RCD-R05. .............................................................................................................130 Figura 55. Resultado do ensaio de CBR simultâneo. ............................................................. 131 Figura 56a. Curvas Tensão x Deslocamento do ensaio de cisalhamento direto para RCD-R05. .............................................................................................................................. 134 Figura 56b. Curvas Deslocamento Vertical x Deslocamento Horizontal do ensaio de cisalhamento direto para RCD-R05...................................................................... 135 Figura 57. Obtenção da envoltória de resistência da amostra RCD-R05. .............................. 136 Figura 58. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para a areia aplicando-se uma sobrecarga de 25 kPa. ................................................................................... 137 Figura 59. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o solo aplicando-se uma sobrecarga de 25 kPa. ................................................................................... 138 Figura 60. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o RCD-R05 aplicando-se uma sobrecarga de 25 kPa. .............................................................. 139 Figura 61. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para a areia aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. ................................................................................... 140 Figura 62. Exumação da geogrelha submetida ao ensaio de arrancamento para a areia aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. .............................................................. 141 Figura 63. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o solo aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. ................................................................................... 142 Figura 64. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o RCD-R05 aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. .............................................................. 143 Figura 65. Ancoramento observado durante exumação da geogrelha submetida ao ensaio de arrancamento para o RCD-R05 aplicando-se uma sobrecarga de 50 kPa. ........... 143

- 24. xxiv Figura 66. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para a areia aplicando-se uma sobrecarga de 100 kPa.................................................................................. 144 Figura 67. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o solo aplicando-se uma sobrecarga de 100 kPa.................................................................................. 145 Figura 68. Curvas Força x Deslocamento do ensaio de arrancamento para o RCD-R05 aplicando-se uma sobrecarga de 100 kPa. ........................................................... 145 Figura 69. Variação do Coeficiente de Interface em função da Tensão Normal aplicada..... 148 Figura 70a. Curva Deslocamento X Ponto de leitura na areia, para tensão de 25 kPa. ......... 149 Figura 70b. Curva Deslocamento X Ponto de Leitura na areia, para tensão de 50 kPa......... 149 Figura 70c. Curva Deslocamento X Ponto de leitura na areia, para tensão de 100 kPa. ....... 150 Figura 71a. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no solo, para tensão de 25 kPa. .......... 150 Figura 71b. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no solo, para tensão de 50 kPa........... 151 Figura 71c. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no solo, para tensão de 100 kPa. ........ 151 Figura 72a. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no RCD-R, para tensão de 25 kPa. .... 152 Figura 72b. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no RCD-R, para tensão de 50 kPa. .... 152 Figura 72c. Curva Deslocamento X Ponto de leitura no RCD-R, para tensão de 100 kPa. .. 153

- 25. xxv LISTA DE TABELAS Tabela 1 – Percentual de RCD em relação ao RSU de algumas cidades brasileiras (Modificado de Vieira, 2003). ................................................................................ 39 Tabela 2 – Provável geração total de RCD de alguns municípios brasileiros e a geração per capita de entulho (XAVIER & ROCHA, 2001). .................................................... 40 Tabela 3 – Geração de resíduos em alguns países da União Européia (EC, 1999). ................. 40 Tabela 4 – Porcentagem de RCD reutilizado ou reciclado nos países da União Européia (EC, 1999)....................................................................................................................... 54 Tabela 5 – Características dos britadores utilizados na reciclagem de RCD. .......................... 61 Tabela 6 – Volumes de material escavado em alguns países da Comunidade Européia (EC, 1999)....................................................................................................................... 68 Tabela 7 – Principais tipos de geossintéticos e funções (a partir de Bueno e Vilar, 2004)...... 70 Tabela 8 – Categorias de estruturas dependendo da importância da existência de ruptura (BS 8006 – 1995).................................................................................................... 74 Tabela 9 – Seleção de solos para estruturas de solo reforçado (BS 8006 – 1995). .................. 75 Tabela 10 – Limites granulométricos recomendados para material de aterro em muro de solo reforçado (FHWA, 2001). ...................................................................................... 75 Tabela 11 – Limites granulométricos recomendados para material de aterro em taludes de solo reforçado (FHWA, 2001). ...................................................................................... 76 Tabela 12 – Dimensões propostas pela ASTM D6706-01 para o equipamento de arrancamento. ......................................................................................................... 92 Tabela 13 – Plano de coleta realizado. ................................................................................... 108 Tabela 14 – Principais parâmetros do solo............................................................................. 109 Tabela 15 – Principais parâmetros da areia. ........................................................................... 110

- 26. xxvi Tabela 16 – Propriedades mecânicas da geogrelha................................................................ 111 Tabela 17 – Propriedades físicas da geogrelha. ..................................................................... 111 Tabela 18 – Distâncias dos pontos de leitura em relação à manga. ....................................... 116 Tabela 19 – Critérios adotados para a compactação dos materiais durante o ensaio de arrancamento........................................................................................................ 119 Tabela 20 – Resultados encontrados no ensaio de massa específica dos sólidos. ................. 123 Tabela 21 – Resultados do ensaio de compactação. .............................................................. 128 Tabela 22 – Resultado do ensaio de CBR.............................................................................. 131 Tabela 23 – Resultados do ensaio de pH em água destilada.................................................. 132 Tabela 24 – Resultados do ensaio de pH em KCl 1M. .......................................................... 133 Tabela 25 – Resultados do ensaio de arrancamento com sobrecarga de 25 kPa. .................. 139 Tabela 26 – Resultados do ensaio de arrancamento com sobrecarga de 50 e 100 kPa.......... 146 Tabela 27 – Coeficientes de Resistência de Interface............................................................ 147

- 27. xxvii LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS E SÍMBOLOS A área plana de cisalhamento direto AASHTO American Association of Highway and Transportation Official ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas B diâmetro do elemento transversal BS British Standard c coesão do solo obtido em ensaio de cisalhamento direto CBR California Bearing Ratio CTT célula de tensão total Coef. coeficiente CONAMA Conselho Nacional de Meio Ambiente CU ensaio triaxial adensado não drenado CV coeficiente de variação D85 diâmetro das partículas que, na curva granulométrica, corresponde à porcentagem que passa igual a 85% D MÁX diâmetro máximo das partículas EC European Commission eMÁX espaço de vazios máximos eMIN espaço de vazios mínimos EPA U. S. Environmental Protection Agency EUA Estados Unidos da América FHWA Federal Haghway Administration FY força na direção do eixo Y GC grau de compacidade da areia

- 28. xxviii GC grau de compactação em relação à Energia de Proctor Normal GG geogrelha IAC Instituto Agronômico de Campinas L largura do corpo-de-prova do reforço Le largura ao longo da extremidade do reforço influenciada pela dilatância restringida do solo LL limite de liquidez l0 comprimento livre de geogrelha Longit. longitudinal LP limite de plasticidade LS solo laterítico LVDT Linear Variable Differencial Trasformer NBR Norma Brasileira Registrada NW-GT geotêxtil não-tecido ONU Organização das Nações Unidas P carga aplicada PDE ponto de descarga de entulho PET poliéster pH potencial hidrogeniônico Prohab Progresso da Habitação de São Carlos PVC policloreto de vinila RCD resíduo de construção e demolição RCD-R resíduo de construção e demolição reciclado RSU resíduo sólido urbano S distância entre dois elementos transversais consecutivos

- 29. xxix SS solo saprolítico T espessura das camadas de solo Transv. transversal UN United Nations URESC Usina de Reciclagem de Entulho de São Carlos UU ensaio triaxial não adensado não drenado w teor de umidade W-GT geotêxtil tecido wot teor de umidade ótimo δ ângulo de atrito solo-reforço ε deformação δ ângulo de atrito solo-reforço δH deslocamento horizontal δt deslocamento total δV deslocamento vertical φ ângulo de atrito interno do solo f coeficiente de resistente de interface ρs massa específica dos sólidos ρd máx massa específica seca máxima σ tensão normal σn tensão normal σ'v tensão vertical efetiva σy tensão vertical τ tensão cisalhante

- 30. xxx τb tensão cisalhante média entre o solo e o reforço

- 31. 31 CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO Ao longo da história, a atividade humana tem transformado as paisagens naturais na busca da produção de materiais necessários para a sua sobrevivência, e, eventualmente, junto a essa transformação, há a geração de resíduos. Porém, após a Revolução Industrial, com o intenso crescimento populacional, o desenvolvimento econômico, a má administração do uso dos recursos naturais e a falta de consciência ecológica, os resíduos tornaram-se um sério problema urbano devido ao seu gerenciamento oneroso e complexo. Esse problema é caracterizado pela escassez de áreas de disposição, devido ao adensamento do perímetro urbano; altos custos sociais, provocados pela adoção de medidas ineficientes de gerenciamento; problemas no saneamento público e contaminação ambiental, gerados pela disposição irregular. Diante disso, apesar da atividade humana fazer parte do meio ambiente, a definição de limites torna-se necessária para evitar um entorno inabitável ou a extinção de outras espécies vivas. Reuniões de diversos países, como as que ocorreram em Estocolmo em 1972, no Rio de Janeiro em 1992 e em Johannesburgo em 2002, possibilitaram a institucionalização da temática ambiental em busca de regular a ação humana, formando uma ordem ambiental internacional (RIBERIRO, 2002). Em 1987, a Organização das Nações Unidas (ONU), através da Comissão Mundial de Meio Ambiente e Desenvolvimento, produziu o relatório Nosso futuro comum (UN, 1987). Tal documento, mais conhecido como o Relatório de Bruntland, definiu o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo aquele “que satisfaça as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazer suas próprias necessidades”.

- 32. 32 Seguindo a recomendação da Comissão Mundial de Meio Ambiente de que fosse organizada uma reunião internacional para tratar dos problemas ambientais, foi realizada a Conferência das Nações Unidas para o Meio-Ambiente e Desenvolvimento (mais conhecida como Rio 92). Segundo Ribeiro (2002), na Rio 92 foi produzida a primeira versão de convenção sobre acesso e proteção à diversidade biológica. Porém, dez anos após a Rio 92, em Johannesburgo, a Conferência Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, em seu Plano de Implementação, destacou que “[...] a biodiversidade está desaparecendo em uma velocidade sem precedentes devido às atividades humanas” (UN, 2002). Nesse cenário, dentre as indústrias que degradam o meio ambiente, seja ele urbano ou natural, a indústria da construção destaca-se por ser responsável por números entre 20 e 50% do total de recursos naturais consumidos pela sociedade. Porém, não é só como consumidora de recursos naturais que a construção civil causa impactos ao meio ambiente, ela também é considerada a principal geradora de resíduos da economia. Em um levantamento realizado na cidade Santo André - SP, os resíduos de construção e demolição (RCD) aparecem como 58% do total em massa dos resíduos sólidos urbanos (RSU), com apenas 33% de participação dos resíduos domiciliares (PINTO, 1999). Existem ainda estimativas mais abrangentes a respeito da geração de RCD que afirmam que a geração per capita nacional pode ser estimada em 510 kg/hab/ano, pela mediana de algumas cidades brasileiras (PINTO, 1999). Como na maioria das cidades brasileiras não há áreas para a disposição final de RCD resíduos, aliado ao fato desses serem constituídos por materiais com um alto potencial de reciclagem (o que evitaria os impactos gerados na exploração de novas jazidas), faz-se necessário o estudo de soluções para a problemática ambiental, de forma a possibilitar o cumprimento da legislação vigente.

- 33. 33 Diante dessa expectativa, apresenta-se como um ponto positivo o fato da Engenharia oferecer, a cada dia, novos produtos e processos construtivos na busca de obras cada vez mais econômicas, arrojadas e que não agridam o meio ambiente. Neste contexto, os geossintéticos apresentam-se como um material possuidor de uma gama de aplicações, o que tem feito com que cada vez mais sejam estudados em diversas universidades e centros de pesquisa e aplicados em obras de engenharia, como por exemplo, nas estruturas de solo reforçado. Porém o benefício econômico das estruturas de solo reforçado, muitas vezes, fica limitado, principalmente pelas especificações de projeto quanto ao tipo de solo a ser utilizado na confecção das camadas do aterro reforçado. Nos países do Hemisfério Norte, solos arenosos são recomendados nas especificações de obras públicas. Como no Brasil não há especificações próprias, o emprego das recomendações de outros países, como as feitas pela British Standard (BS) (1995), Federal Highway Administration (FHWA) (2001) e American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO) (2002), pode, em muitos locais, tornar inviável a execução deste tipo de obra pela falta de material específico próximo ao local da construção. Da conjugação dos fatores supracitados, surge uma interessante perspectiva que é a possibilidade de se utilizar resíduos de construção e demolição reciclados (RCD-R) como material de aterro em obras de solo reforçado. Neste contexto, este trabalho tem como objetivo investigar o potencial de utilização de RCD-R como material de aterro em estruturas de solo reforçado através da realização de ensaios de caracterização, de resistência ao cisalhamento e de arrancamento de geogrelha com o RCD-R, e compará-los com os resultados obtidos com outros materiais.

- 34. 34

- 35. 35 CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 2.1 Resíduos de Construção e Demolição (RCD) A definição de RCD é motivo de discordância, não só em relação à abrangência das frações presentes, como também quanto às atividades geradoras dessas frações (ANGULO, 2000). Para a realização deste trabalho, adotou-se a definição da Resolução 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), que diz: “Resíduos da construção civil: são os provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha” A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), através da norma brasileira (NBR) 10004, classifica os diversos tipos de resíduos sólidos segundo os riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública, visando o manuseio e destinação final dos resíduos sólidos. Segundo a NBR 10004, os RCD são classificados, na Classe II B – Inertes – e os definem como “quaisquer resíduos que, quando amostrados de forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e submetidos a um contato estático ou dinâmico com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente, conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor”. No entanto, um estudo realizado por Oliveira (2002) concluiu que os resíduos de concreto apresentam-se como “não inertes”, quando submetidos ao ataque de águas de chuva ácida. Verificou-se que os íons provenientes da decomposição desses resíduos presentes nas águas

- 36. 36 de chuva ácida contribuem para a mineralização dos cursos d’água que alteram as condições das águas naturais. Na Resolução 307 do CONAMA, os RCD são classificados em quatro classes, de acordo com as possibilidades de reciclagem (A, reutilizáveis ou recicláveis como agregados; B, recicláveis para outras destinações, tais como os plásticos; e C, sem tecnologia de reciclagem economicamente viável) ou periculosidade dos resíduos (Classe D). A Classe A é composta por materiais minerais como concretos, argamassas, tijolos e telhas cerâmicas, rochas naturais, solos entre outros (CONAMA, 2002), e esta, segundo Angulo et al. (2004) representa a maior fração dos resíduos gerados. 2.1.1 Geração de RCD Apesar de antiga, a indústria da construção civil ainda demonstra uma característica bastante peculiar guardando fortes traços artesanais, o que contribui para uma elevada geração de resíduos. Em linhas gerais, nesta atividade, os RCD são gerados em três etapas: durante a construção, a manutenção e a demolição. Em uma pesquisa realizada por Pinto (1989), comparando a massa estimada com a massa adquirida para a construção de uma obra de aproximadamente 3.650 m², o autor chegou à conclusão de que 20% (em massa) do material empregado foram desperdiçados. Segundo o autor, do material desperdiçado, aproximadamente a metade sai da obra em forma de entulho e a outra metade fica incorporada à obra. Ainda segundo o autor, este desperdício de materiais eleva o custo da edificação em aproximadamente 6 %. Vários trabalhos sobre a mensuração dos resíduos gerados na produção de edificações foram realizados no país (PINTO, 1989; PICCHI, 1993; SOIBELMAN, 1993; SANTOS, 1995; BOGADO, 1998) e no exterior.

- 37. 37 Para John e Agopyan (2000), a geração de resíduo na fase de manutenção está associada a vários fatores: • Correção de defeitos (patologias); • Reformas ou modernização do edifício ou de parte do mesmo, que normalmente exigem demolições parciais; • Descarte de componentes que tenham atingido o final da vida útil e por isso necessitam ser substituídos. John e Agopyan (2000) afirmam também que a redução na geração na geração de resíduos na fase de manutenção vai exigir: • Melhoria da qualidade da construção, de forma a reduzir a manutenção causada pela correção de defeitos; • Projetos flexíveis que permitam modificações substanciais nos edifícios através da desmontagem e a reutilização dos componentes não mais necessários; • Aumento da vida útil física dos diferentes componentes e da estrutura dos edifícios. Segundo Levy e Helene (2000 apud LEITE, 2001), num passado ainda não muito distante, muitas estruturas de concreto foram concebidas sem o conhecimento necessário sobre a sua durabilidade. Isto levou, e leva, ainda hoje, à redução da vida útil das estruturas, causando sério aumento no volume dos resíduos gerados. No caso dos resíduos de demolição, recentemente verificou-se um exemplo após a implosão, na cidade de São Paulo, do antigo complexo penitenciário do Carandiru. Foram gerados aproximadamente 60.000 m³ de resíduos, cujo tratamento e destinação foram motivos de intensas e incessantes discussões sobre a viabilidade e impacto ambiental. Os desastres naturais e as guerras constituem uma outra fonte geradora de RCD. Em 2004, um maremoto no Oceano Índico gerou uma onda gigantesca (tsunami), que atingiu 12 paises causando e a destruição de aproximadamente 400.000 casas (ONU, 2005). Mais de um ano

- 38. 38 após o terremoto que atingiu Los Angeles em janeiro de 1994, a cidade exibia uma quantidade de escombros que chegava a 3 milhões de toneladas. As autoridades locais, trabalhando com órgãos do governo e empresários locais, adotaram a reciclagem dos RCD como medida para a solução do problema. Em 1995, a United States Environmental Protection Agency (EPA), divulgou um guia para o planejamento de ações para o tratamento de escombros de desastres naturais (EPA, 1995). 2.1.2 Quantificação dos RCD Para a tarefa difícil de quantificar os RCD, há, pelo menos, segundo Pinto (1999), três formas que podem ser utilizadas: por área construída, pela movimentação de cargas em coletores e por monitoramento de descargas. Este última forma de quantificação é difícil de ser realizada, por causa da falta de uma fiscalização eficiente nos movimentos de massa dos RCD e a sua conseqüente “camuflagem” no ambiente urbano. Nos municípios pequenos, a falta de informações sobre a quantidade de RCD resulta em uma grande dificuldade no estudo desse material. Isso se deve ao fato dos planos diretores centralizarem suas ações no gerenciamento dos lixos domésticos, pois consideram esses predominantes no quadro de composição de resíduos sólidos urbanos (RSU). Dessa forma, os resíduos domiciliares são considerados críticos e a principal parcela para o esgotamento dos aterros (BORGES, 2000). Por outro lado, as cidades de médio e grande porte, costumam dar um tratamento mais elaborado a essas informações, talvez porque a presença dos RCD seja mais significativa nesses locais, chegando a representar 67% do total de massa dos RSU, conforme levantamento realizado por Leite (2001), na cidade de Ribeirão Preto/SP. A Tabela 1 apresenta o percentual de RCD em relação ao RSU de algumas cidades brasileiras.

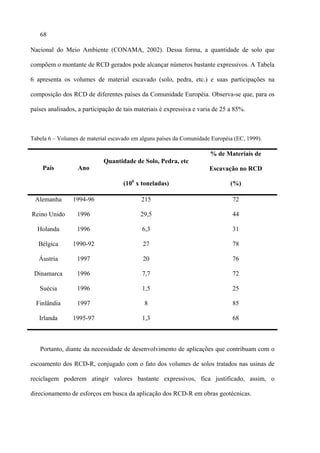

- 39. 39 Tabela 1 – Percentual de RCD em relação ao RSU de algumas cidades brasileiras (Modificado de Vieira, 2003). População Geração de entulho % de RCD em Cidade (106 x habitantes) (ton/dia) relação ao RSU Salvador (1) 2,2 1700 37 Belo Horizonte (1) 2,01 1200 51 Maceió (2) 0,7 1100 45 Santo André/SP (1) 0,63 1013 58 S. José dos Campos (1) 0,5 733 65 Ribeirão Preto (1) 0,46 1043 67 (fonte: (1) Leite, 2001; (2) Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió – SLUM, 1997). As estimativas a respeito de geração de RCD afirmam que no Brasil a geração per capita é de 510 kg/hab/ano, pela mediana de algumas cidades brasileiras (PINTO, 1999). Para uma população de cerca de 140 milhões de pessoas vivendo em meio urbano, pode-se estimar uma geração de 70 milhões de toneladas por ano. A cidade de São Paulo apresenta uma geração de 16.000 t/dia, correspondendo a 499 kg/hab/ano (SCHNEIDER, 2003). Na Tabela 2, apresentam-se estimativas para a provável geração total de RCD de algumas cidades brasileiras e a sua geração per capita. Em outros países (Tabela 3) como, por exemplo, na Alemanha estima-se que são gerados cerca de 100 milhões de toneladas por ano; no Reino Unido, cerca de 67 milhões de toneladas por ano; e, na Bélgica, cerca de 34,6 milhões de toneladas por ano (EC, 1999). Nos Estados Unidos da América (EUA), segundo a agência ambiental americana, foram gerados aproximadamente 136 milhões de toneladas de RCD no ano de 1996 (EPA, 1998).

- 40. 40 Tabela 2 – Provável geração total de RCD de alguns municípios brasileiros e a geração per capita de entulho (XAVIER & ROCHA, 2001). Geração per Provável geração Municípios População Ano de pesquisa capita de RCD de RCD (t/dia) (kg/hab.dia) Santo André-SP 625.564 1997 1.013 1,61 São José dos 486.467 1995 733 1,51 Campos-SP Jundiaí-SP 293.373 1997 712 2,43 Vitória da 242.155 1998 310 1,28 Conquista-BA Campinas-SP 850.000 1993 1.258 1,48 Florianópolis-SC 285.281 2000 636 2,23 Tabela 3 – Geração de resíduos em alguns países da União Européia (EC, 1999). População em 1997 Geração de RCD Pais Ano (x 106 Habitantes) (x 106 Toneladas) Alemanha 1994-96 82 300 Reino Unido 1996 58,9 67 Holanda 1996 15,6 20,2 Bélgica 1990-92 10,2 34,6 Áustria 1997 8,1 26,4 Dinamarca 1996 5,3 10,7 Suécia 1996 8,8 5,9 Finlândia 1997 5,1 9,4 Irlanda 1995-97 3,7 1,9

- 41. 41 2.1.3 Composição e Variabilidade dos RCD Devido ao ritmo acelerado em busca de uma maior produtividade, o canteiro de obra é caracterizado por ser um ambiente dinâmico, sujeito a constante modificação em função do cronograma de execução de serviços. Diferentes atividades são realizadas concomitantemente, utilizando diferentes tecnologias e empregando materiais de diferentes naturezas. Isso contribui para que os RCD apresentem uma composição marcada por uma alta variabilidade e heterogeneidade. Os RCD podem ser compostos por componentes orgânicos como madeira, materiais betuminosos, plásticos, papéis, entre outros, e materiais inorgânicos como concreto, cerâmica, materiais metálicos, argamassas, e ainda por outros materiais que possam ser utilizados no canteiro de obra. Embora os resíduos de demolição sejam caracterizados por concretos e tijolos, com menos quantidade de aço, plástico e madeira, Angulo (2000) chama a atenção para o fato que esses resíduos possuem uma larga extensão de materiais, incluindo substâncias tóxicas em sua composição, tais como fenóis, sulfatos, metais pesados, que não devem passar, no entanto, de 1% da massa. Com relação a esse assunto, é importante lembrar que a ocorrência de desastres naturais pode contribuir para aumentar significativamente a quantidade de resíduos tóxicos além dos que são esperados na constituição do RCD. Materiais como solos argilosos, plásticos, resíduos de pavimentos betuminosos, madeira, gesso, refratários, vidros, metais, ou substâncias como: cloretos, álcalis e areias industriais quimicamente contaminadas são considerados impurezas e podem levar à conseqüências indesejáveis quando incorporadas aos agregados reciclados para produção de novos materiais (HANSEN,1992 apud LEITE, 2001). Usualmente, a caracterização dos RCD é realizada indicando a participação de diferentes fases de solo, rocha, concretos, argamassas, cerâmicas, gesso, madeira, plásticos, metais, entre

- 42. 42 outros materiais. Angulo (2000) estudou a variação da presença dessas fases nos agregados gerados pela instalação piloto de reciclagem de RCD de Santo André/SP, retirando amostra representativa de cada contêiner, que foi homogeneizada e quarteada. Como mostrado na Figura 1, a participação das diferentes fases varia acentuadamente de contêiner para contêiner, correspondendo ao que seria esperado para contêineres originados de vários canteiros, com diversas etapas de construção e com o emprego de diferentes processos de construção e demolição. Figura 1. Variabilidade de agregados de RCD reciclados na central piloto de Santo André, SP (JOHN & ANGULO, 2003). Segundo Angulo et al. (2005), apesar desta grande variabilidade, o RCD de Classe A (composto por rochas, solos, cerâmicas, concretos, argamassas, etc. sendo todos os materiais de origem mineral) representa em torno de 90% da massa do RCD no Brasil (BRITO, 1998), na Europa (EC, 2000) e em alguns países asiáticos (HUANG et al., 2002). Características regionais tais como fatores históricos, condições topográficas, panorama político e nível de desenvolvimento econômico, podem influenciar de forma significativa na variabilidade de composição dos RCD entre duas cidades. Como exemplo de tal variabilidade

- 43. 43 dos RCD, a Figura 2 apresenta a caracterização, com a distribuição da composição, dos RCD de duas cidades brasileiras: São Carlos/SP (PINTO, 1986) e Recife/PE (SOUZA et al., 2004). 100% 2,86 13 11,11 4,38 12 80% 17,98 22 Outros 60% Telhas, Lajotas, etc. Concreto % Areia 26 40% Tijolos maciços 63,67 Argamassa 20% 27 0% São Carlos/SP Recife/PE Cidades Figura 2. Distribuição da composição do resíduo de construção e demolição de São Carlos/SP (PINTO, 1986) e Recife (SOUZA et al. 2004). 2.1.4 Impactos Ambientais gerados pelos RCD A definição de Impacto Ambiental segundo a Resolução 01 do CONAMA é: “qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente afetem a saúde, a segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos naturais” (CONAMA, 1986).

- 44. 44 Os impactos negativos advindos da extração de matéria-prima para uso da construção civil são enormes. Vale ressaltar que a mineração e o processamento de minerais geram impactos com o desmatamento, a erosão do solo e a poluição do ar e da água. Conforme alerta John (2000), o setor da construção civil brasileiro consome, somente para a produção de concreto e argamassa, um valor estimado em 210 milhões de toneladas por ano de agregados naturais. Porém os impactos causados pelo setor da construção civil com a utilização de agregados naturais incluem a exploração descontrolada de recursos naturais não- renováveis, a fabricação de cimento e suas emissões de gás carbônico na atmosfera, e a poluição do ar gerada pelo transporte até os grandes centros. O RCD disposto inadequadamente polui o solo; deteriora a paisagem urbana; compromete o tráfego de pedestres e de veículos; danifica a drenagem urbana e constitui uma séria ameaça à saúde pública. Além disso, o acúmulo de RCD em local inadequado ou a sua disposição desprotegida atrai resíduos não inertes, oferecendo, simultaneamente, água, alimento e abrigo (Figura 3) para muitas espécies de vetores de patogênicos, tais como: ratos, baratas, moscas, vermes, bactérias, fungos e vírus (SCHNEIDER, 2003). Figura 3. Flagrante de disposição de resíduos não inertes em caçamba coletora de RCD.

- 45. 45 A pouca preocupação das autoridades e a falta de consciência ambiental da população com o destino do entulho gera “bota-fora” e aterros clandestinos, degradação de áreas urbanas e assoreamento de córregos em várias cidades brasileiras. Além disso, a falta de conhecimentos técnicos e a especulação imobiliária colaboram com o uso inadequado do RCD como material de aterro na recuperação de terrenos acidentados (SANTOS et al., 2004). A alta geração de RCD verificada nas cidades de médio e grande porte, e, conseqüentemente, o grande percentual no volume de RCD no volume total de RSU contribuem para acelerar da redução de vida útil dos aterros. Outro ponto, que também deve ser analisado, é a possibilidade dos aterros apresentarem problemas de lixiviação, podendo contaminar o lençol freático. Nos EUA, novas descobertas sobre a toxicidade de certos materiais de construção (como a madeira tratada) têm causado reivindicações de aumento na segurança e melhores salários para os trabalhadores nos aterros (ZORDAN, 1997). Uma ferramenta básica para a avaliação de impacto ambiental é a análise do ciclo de vida do produto utilizando a expressão do “berço ao túmulo” como forma de avaliação do impacto (SCHUURMANS-STEHMANN, 1994 apud ANGULO, 2000). Busca-se, dessa forma, analisar todas as etapas e impactos gerados desde a fabricação até o descarte final do produto. Tendo em vista que a geração de RCD é inevitável, seja devido aos desastres naturais ou à necessidade de modificação do ambiente, a definição de bases políticas e legais, capazes de proporcionar subsídios tecnológicos e econômicos para reverter o atual quadro de degradação ambiental e exploração descontrolada dos recursos naturais, são fatores essenciais para alcançar o desenvolvimento sustentável.

- 46. 46 2.1.5 Políticas Públicas sobre os RCD Os impactos ambientais, sociais e econômicos causados pelos RCD, demonstram, de forma clara, a necessidade da existência de políticas públicas que possam incentivar a redução da geração de resíduos, avaliar os impactos gerados e fornecer subsídios ao setor da construção civil, para que esse possa realizar um gerenciamento eficiente voltado para a uma postura ambientalmente correta. 2.1.5.1 Gerenciamento dos RCD Um fator que influencia diretamente a quantidade de resíduos gerados é o nível de desenvolvimento da cidade, pois esse reflete o grau de atividades econômicas e, conseqüentemente, os hábitos de consumo de sua população, os quais determinam o volume de bens adquiridos e serviços prestados, e, dessa forma, o volume de resíduos decorrentes destes. Sendo assim, como lembra Schneider (2003), é provável que os problemas mais intensos relacionados com a gestão de resíduos estejam concentrados nas vinte e seis regiões metropolitanas do país, onde vivem cerca de 40% da população brasileira, sessenta e nove milhões de habitantes. Dentre as estratégias possíveis de serem adotadas no enfrentamento dos problemas decorrentes da disposição irregular dos RCD, a gestão corretiva é marcada por englobar ações não-preventivas, repetitivas e custosas, que terminam em resultados não adequados (PINTO, 2001). Apesar de apresentar uma profunda ineficiência, a gestão corretiva é a principal estratégia adotada no tratamento dos problemas gerados pelo acumulo de RCD em áreas de domínio público (SCHNEIDER, 2003). Uma das ações utilizadas na gestão corretiva consiste na remoção dos RCD acumulados irregularmente, apesar desta ser caracterizada por onerar os cofres públicos. O setor de limpeza pública paulistano, por exemplo, é um mercado que consome uma fatia significativa

- 47. 47 do orçamento municipal, de 4% à 7%, cerca de quatrocentos milhões de reais por ano e atrai grandes grupos empresariais internacionais (SCHNEIDER, 2003). De acordo com Pinto (1999), estima-se que os custos variam entre US$54/ton e US$14,8/ton de RCD recolhido, para diferentes cidades e técnicas de recolhimento. Segundo Angulo et al. (2004), muitos países investem num sistema formal de gerenciamento do RCD, como Holanda, Reino Unido entre outros países europeus (HENDRIKS, 2000; EC, 2000; HOBBS & HURLEY, 2001). Estes sistemas visam reduzir a atratividade da disposição ilegal, principalmente viabilizando a redução das distâncias de transportes do RCD. Na cidade de Salvador/BA, em um trabalho realizado por Carneiro (2001), a implantação de Pontos de Descarga de Entulho (PDE) obteve resultados positivos na disposição irregular dos RCD. Os PDE, com limite de recepção diária de 2 m³ por transportador, mostraram-se uma importante ferramenta no processo de reciclagem funcionando como um elo entre o gerador e a usina de reciclagem (BARROS, 2005). Segundo proposta de Pinto (1999), o sucesso deste sistema exige a definição dos seguintes aspectos: a) constante incentivo à entrega voluntária dos resíduos, b) formalizar o papel dos pequenos coletores como agentes de limpeza urbana, c) planejamento da disposição geográfica das áreas de recolhimento, d) a participação das instituições locais como parceiros na busca da qualidade do ambiente, e e) a participação de agentes públicos locais, com a finalidade de orientar os processos, monitorar os resultados e consolidar a alteração de posturas necessária para a solução da gestão dos RCD. No entanto, verifica-se que a maioria dos relatos de instrumentos de política pública para a minimização dos RCD é implantada na etapa de demolição (SCHNEIDER, 2003), talvez por essa etapa ser a responsável por produzir grandes volumes de resíduos em um curto período de tempo necessário para tal geração.

- 48. 48 Em vários países, dentro do conjunto de políticas, os instrumentos econômicos se destacam com a adoção de taxas de deposição de RCD em aterros e a taxação de matérias primas provenientes da atividade de mineração. A taxa de deposição de RCD é amplamente utilizada em vários países europeus; tendo sua importância em função do grau de desenvolvimento do conjunto de políticas de cada país. Dessa forma, o valor difere muito entre os países. Por exemplo, enquanto na Inglaterra a taxa é de aproximadamente 3,2 Euros por tonelada, na Dinamarca alcança por volta de 50 Euros por tonelada (MURAKAMI et al., 2002 apud SCHNEIDER, 2003). É importante destacar que a adoção de taxas elevadas, visando desestimular este tipo de tratamento para os resíduos, pode contribuir para a elevação de deposição irregular, caso não seja instalado um eficiente sistema de fiscalização. A taxação de matérias-primas provenientes da atividade de mineração é também usada como forma de minimizar a exploração de recursos naturais e incentivar a utilização de produtos decorrentes da reciclagem dos RCD. Países europeus, como a Dinamarca, Finlândia, Suécia e Inglaterra, impõem taxas sobre a exploração de recursos naturais. No entanto, segundo Schneider (2003), apenas dois países relataram a existência de subsídios financeiros para unidades de tratamento de RCD. A Inglaterra subsidia a compra de equipamentos necessários para a instalação de unidades de tratamento de RCD e a Bélgica investe em companhias de reciclagem que processam RCD. Na cidade de Londres são adotadas medidas de incentivo à recuperação, reuso e reciclagem de materiais utilizados pelo setor da construção (SCHENINI et al., 2004). Essas medidas demonstram a necessidade da participação do poder público e da iniciativa privada no gerenciamento dos RCD. Algumas dessas iniciativas que se destacam são relacionadas a seguir:

- 49. 49 a. As construtoras pagam uma taxa por todo entulho gerado na obra, o que visa incentivar a não geração de resíduos e reduzir o desperdício e os impactos que seriam gerados pelos resíduos; b. A redução da taxa para as construtoras que realizam coleta seletiva dos RCD em suas obras; c. Alguns órgãos públicos pagam até 10% a mais para as construtoras que empreguem materiais reciclados; d. O incentivo do estado à máxima utilização de materiais de demolição. Um sistema de permuta é utilizado pelos construtores com a divulgação prévia de uma determinada demolição. Um tipo de classificado de materiais de demolição; e. Os arquitetos e engenheiros são estimulados a projetarem considerando uma vida útil de 100 ou 150 anos e prever o reaproveitamento das peças demolidas; f. Incentivo a utilização de agregados reciclados de concreto na produção de concretos de baixa resistência, sub-base de estradas, etc. No trabalho realizado por Pinto (1999), o autor propõe uma metodologia para a gestão diferenciada dos RCD como sendo a solução que objetiva remover os gestores de resíduos da posição de meros coadjuvantes de um processo perdulário e incontrolável. Segundo o autor, para a superação dos graves problemas detectados nos municípios brasileiros analisados e o controle dos resíduos de forma sustentável, algumas diretrizes constituem um útil e eficaz instrumental, sendo elas: (i) a ampla facilitação do descarte, (ii) a diferenciação integral dos resíduos captados e (iii) a adoção da reciclagem como forma de valorização de resíduos. Ainda segundo o autor, a adoção destas diretrizes, em um conjunto de ações, que também objetivem a minimização dos resíduos, a maior responsabilização dos geradores e a

- 50. 50 exploração de potencial da reciclagem como atividade econômica, permitirá iniciar o caminho rumo a um sistema de ciclo fechado para os materiais utilizados na construção civil. Em um trabalho realizado por Costa (2003) foi apresentado um panorama dos RCD e suas práticas de gestão. Segundo a autora, de forma geral, a principal forma de gerenciamento do resíduo continua sendo a disposição em aterros. No entanto, outras iniciativas estão sendo tomadas por vários países, como é o caso da desconstrução e reciclagem, dentre outras práticas. 2.1.5.2 Legislação O Japão adotou, a partir de 2002, um importante instrumento de política regulatória dos RCD desvinculada da taxação de aterros: as empresas de demolição são obrigadas, não apenas a separar as diferentes composições (madeiras, concreto, asfalto nas obras, etc.), mas também entregar esses materiais às unidades de reciclagem (MURAKAMI et al., 2002 apud SCHNEIDER et al., 2002). Vários congressos internacionais têm sido realizados tendo como principal tema a reutilização de resíduos. Entre encontros e congressos, cujo principal tema era a reutilização de resíduos, foram desenvolvidas as normalizações para a utilização agregados de RCD reciclados (VIEIRA, 2003). No Brasil, a legislação sobre os RCD ainda é pouco expressiva se comparada com as vigentes em outros países (ANGULO et al., 2001). No entanto, a resolução 307, de 05 de julho de 2002, do CONAMA, representa um marco neste sentido, pois regulamenta e vislumbra definições nos aspectos que tangem os RCD, atribui responsabilidades aos geradores, transportadores e gestores públicos sobre os RCD, e estabelece critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, assim como ações necessárias à minimização dos impactos ambientais. Essa resolução representa um instrumento legal

- 51. 51 importante para a promoção da reciclagem de RCD, pois, antes de sua publicação, não existia nenhum instrumento que regulamentasse a disposição dos RCD em âmbito nacional. Em 2004, foram publicadas as primeiras normas nacionais relacionadas aos RCD contidos na classe A, segundo a resolução 307 do CONAMA. As quatro especificações da ABNT tratam desde a disposição correta destes resíduos até a utilização de agregados reciclados de RCD em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural. Estas normas são: • NBR 15112 – Resíduos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação; • NBR 15113 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros – Diretrizes para projeto, implantação e operação; • NBR 15114 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Área de reciclagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação; • NBR 15115 – Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil – Execução de camadas de pavimentação – Procedimentos; • NBR 15116 – Agregados reciclados de resíduos da construção civil – Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural – Requisitos. Recentemente, uma importante iniciativa foi realizada na cidade de São Paulo, com a assinatura do decreto n° 4875/2006, que torna obrigatório o uso de material proveniente da reciclagem de RCD nas obras e serviço de pavimentação de vias públicas da capital paulista. O decreto prevê que em no máximo 180 dias, contados a partir da data de publicação do decreto, as contrações de tais serviços deverão contemplar em seus projetos, em caráter preferencial, o emprego de agregados reciclados. Após esse prazo, esses projetos deverão obrigatoriamente prever o uso de materiais reciclados.

- 52. 52 2.2 Resíduos de Construção e Demolição Reciclados (RCD-R) A indústria da Construção Civil apresenta um grande potencial com relação à reciclagem, podendo incorporar não só seus resíduos, como também os resíduos provenientes de outros setores da economia. Por exemplo, Oliveira e Holanda (2004) demonstraram claramente que o resíduo sólido de indústrias siderúrgicas pode ser perfeitamente reaproveitado como constituinte de massas cerâmicas para fabricação de produtos de cerâmica vermelha tais como tijolos maciços, blocos cerâmicos e telhas, empregados na construção civil. Moura et al. (2002), por sua vez, mostraram que o resíduo de corte de mármore e granito não apresenta riscos ambientais e que sua utilização, em até 10%, como agregado miúdo para argamassa de revestimento, é tecnicamente viável, bem como, na produção de lajotas para pisos. 2.2.1 Reciclagem dos RCD Apesar da reciclagem dos RCD ser considerado um assunto recente, sua prática já era realizada no império romano (753 a.C. a 476 d.C.) com a utilização de tijolos britados ou telhas em cacos, e outras pedras trituradas, em uma mistura com cal, água e areia, para a realização de suas construções (SANTOS, 1975 apud LIMA, 1999). No entanto, a utilização da reciclagem dos RCD de forma sistemática só se deu após o fim da Segunda Guerra Mundial (1939 – 1945). Estima-se que as cidades alemãs ficaram cobertas por um volume entre 400 e 600 milhões de metros cúbicos de escombros como conseqüência dos bombardeios. Diante do caráter necessário de reconstrução das cidades (com milhares de edifícios demolidos), e da evidente necessidade de destinação para as “montanhas” de escombros, junto com a carência de materiais de construção, fez-se fundamental o desenvolvimento de tecnologias voltadas para reciclagem dos RCD. Assim, no final de 1956, segundo Levy (2002), cerca de 85% do entulho da Segunda Grande Guerra havia sido removido e, em 1960, todo entulho proveniente da guerra havia sido reciclado na Alemanha.

- 53. 53 Pode-se dizer que a partir dessa época, ficou caracterizado o início do desenvolvimento da tecnologia da reciclagem dos RCD. No Brasil, conforme Angulo (2000), os primeiros estudos de resíduos aplicados à construção civil, assim como a sua reciclagem, devem-se a Cincotto (1983) e Pinto (1986). Diversas pesquisas sobre os RCD vêm sendo realizadas por diversas universidades e centros de pesquisas, na maior parte abordando sobre a reciclagem para a confecção de concreto e uso em pavimentação. Recentemente, novas propostas de uso foram realizadas com os trabalhos de Affonso (2005), investigando a possibilidade de uso em camadas drenantes de aterros de resíduos sólidos, e de Barros (2005), visando a utilização com material de cobertura. Comparativamente com os países do primeiro mundo, a reciclagem de RCD no Brasil é ainda tímida, com a possível exceção da intensa reciclagem praticada pelas indústrias de cimento e de aço (ANGULO et al., 2001). Segundo o trabalho realizado por Costa (2003), dos 64 municípios brasileiros com mais de 300 mil habitantes, apenas 12 possuem centrais de reciclagem para RCD; representando um número bem inferior ao apresentado pelos Estados Unidos, que possui cerca de 3500 unidades de reciclagem (EPA, 1998). Observando os percentuais de reutilização ou reciclagem nos países da União Européia (Tabela 4), verifica-se que, mesmo nos países de primeiro mundo, uma grande variação entre os percentuais. Segundo Dorsthorst e Hendriks (2000 apud ANGULO et al., 2001), esta variação é função da disponibilidade de recursos naturais, distância de transporte entre reciclados e materiais naturais, situação econômica e tecnológica do país e densidade populacional. Em um trabalho realizado por Costa (2003) foram efetuadas análises com o objetivo de identificar os fatores regionais presentes em cidades com e sem programas de reciclagem, com a finalidade de identificar, entre os vários fatores analisados, quais explicariam melhor as diferenças em os dois grupos de cidades. A autora conclui que os resultados, tanto da

- 54. 54 aplicação de análise discriminante, como da análise de clustrers, permitiram vislumbrar o cenário em que se encontram as cidades brasileiras diante de uma futura implantação de programas de reciclagem de RCD. Como lembra a autora, a possibilidade de ter esse cenário permitirá às prefeituras, empresas e órgãos ambientais direcionarem de forma mais adequada na busca de soluções para o problema dos RCD. Tabela 4 – Porcentagem de RCD reutilizado ou reciclado nos países da União Européia (EC, 1999). Porcentagem reutilizada País ou reciclada [%] Holanda 90 Bélgica 87 Dinamarca 81 Finlândia 45 Reino Unido 45 Áustria 41 Suécia 21 Alemanha 17 França 15 Itália 9 Espanha <5 Grécia <5 Irlanda <5 Portugal <5 Luxemburgo Não Disponível

- 55. 55 Ainda de acordo com Costa (2003), o método de análise revelou que as cidades mais propensas à reciclagem são as que apresentam melhores condições sócio-econômicas e administrativas. Assim, as cidades menos propensas são aquelas que apresentam condições precárias nos seus sistemas de saneamento básico, educação e no programa de coleta seletiva. Só após a solução desses problemas básicos, elas poderiam oferecer a infra-estrutura necessária para a implementação de programas de reciclagem de RCD. Finalmente, para Zordan (1997), “a reciclagem representa muito mais que uma maneira de diversificar e aumentar a oferta de materiais de construção, viabilizando eventualmente reduções de preço”. Segundo John (1996, apud ZORDAN, 1997), “ela pode gerar benefícios sociais adicionais, através de uma política habitacional, favorecida pela adoção de medidas de incentivo específicas para a produção de habitações de baixa renda, utilizando-se produtos reciclados de desempenho comprovado”. 2.2.2 Usinas de Reciclagem de RCD no Brasil Em novembro de 1991, foi inaugurada a primeira usina de reciclagem de entulho do Hemisfério Sul, localizada no bairro de Santo Amaro, zona sul de São Paulo: a Usina de Reciclagem de Entulho de Itatinga (ZORDAN, 1997). Erros de planejamento fizeram com que as primeiras usinas implantadas no Brasil, como a de Itatinga, na cidade de São Paulo, e a de Londrina, no Paraná, não tivessem os efeitos esperados, tornando-se ociosas em determinados momentos. Porém existem exemplos de sucesso, como o da cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, que, partindo de um planejamento minucioso, iniciou um programa de reciclagem de RCD, incluindo a instalação de 4 usinas de reciclagem e mais de 17 pontos de recepção, sempre próximos dos depósitos clandestinos (ZORDAN, 1997). No Brasil, atualmente, existem em torno de 12 instalações de reciclagem de RCD classe “A” públicas e algumas privadas com escala de produção pequena (menor que 100 toneladas

- 56. 56 de RCD processado/dia) (ANGULO et al., 2003). Não há reciclagem massiva no Brasil. O produto principal desta reciclagem é o agregado reciclado, destinado para usos como taludes, concretos magros de fundações, atividades de pavimentação entre outros (ANGULO et al., 2004). 2.2.2.1 Usina de Reciclagem de RCD em São Carlos-SP Instalada em outubro de 2005, a Usina de Reciclagem de Entulho de São Carlos (URESC), projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia e Progresso da Habitação de São Carlos (Prohab), foi o local de coleta das amostras que foram utilizadas neste trabalho (Figura 4). Figura 4. Usina de Reciclagem de Entulho de São Carlos-SP A usina foi instalada com a principal finalidade de acabar com a aglomeração RCD que ficavam depositados em córregos, nascentes e áreas verdes, além desta operação permitir a transformação de um enorme concentrado de RCD em agregados, que são utilizados na Fábrica de Artefatos de Cimento da Prohab.

- 57. 57 Na tentativa de evitar a clandestinidade, quando, na maioria das vezes, o RCD é retirado das construções civis e jogado em terrenos baldios, margens de rios ou locais periféricos, como os bairros Cidade Aracy II, Antenor Garcia e Botafogo (Figura 5), a Prohab formulou parcerias com várias empresas deste segmento, recebendo uma média de 20 caçambas por dia. Figura 5. Deposição irregular de RCD no bairro de Botafogo (São Carlos-SP). O material chega à usina e logo passa por um processo de triagem inicial, onde apenas os resíduos provenientes de construções demolidas são classificados conforme a sua composição (material cimentício ou material misto), para, posteriormente sofrer os processos de britagem e peneiramento. A Figura 6 apresenta o fluxograma do tratamento dado ao resíduo na URESC, desde a sua recepção até o produto final gerado. A usina possui capacidade de produção de triagem/britagem de 160 toneladas por dia.

- 58. 58 Figura 6. Fluxograma do tratamento dado ao resíduo na URESC. Através de um programa de sustentabilidade ambiental e social, o material após o beneficiamento é transferido para a fábrica da Prohab, que produz blocos, canaletas, pisos de concreto e sub-base para pavimentação (Figura 7). Além de preservar os rios e as áreas verdes do município, este projeto também apresenta características voltadas para o bem-estar social, pois os artefatos produzidos são destinados para as obras de conjuntos habitacionais e pavimentação dos loteamentos que envolvem a Prohab. Como principal exemplo, o bairro Santa Angelina foi pavimentado com pisos intertravados, proporcionando maior segurança, menos sujeira e um visual bem mais agradável aos moradores (Figura 8).

- 59. 59 Figura 7. Artefatos produzidos com o RCD-R beneficiado na URESC. Figura 8. Pavimentação realizada com artefatos produzidos com RCD-R beneficiado na URESC. 2.2.3 Processo de Beneficiamento do RCD. O processo de beneficiamento dos RCD envolve várias atividades. Inicia-se com a coleta do resíduo, seguindo-se o transporte até as centrais de reciclagem, a triagem, a britagem, o peneiramento, e termina com a estocagem.