C:\Fakepath\Monastero Dei Benedettini

- 3. PRESENTAZIONE ORALE PRESENTAZIONE AUDIOVISIVA Presentazione con spiegazione Presentazione automatica dove vocale del relatore … potrai selezionare gli elementi da Questo tipo di presentazione analizzare. La presentazione prevede il click del mouse e gli apparirà come un semplice argomenti sistemati per scaletta. programma informativo. GALLERIA QUESTO PULSANTE TI RIPORTA ALLA GALLERIA DELLE IMMAGINI. CONSIGLIO DI VISITARLO DOPO LA PRIMA VISUALIZAZZIONE DELLA PRESENTAZIONE.

- 4. Il monastero di San Nicolò l'Arena, anche se incompleto, è per grandezza, inferiore solo a quello di Mafra in Portogallo. Per le sue ricchezze, per gli stretti legami con la nobiltà catanese, ma anche per la sua attività culturale, ebbe un ruolo rilevante, soprattutto nel '700. Ammirato dai viaggiatori, che ne ricordano l'ospitalità, le raccolte librarie e il fasto dei monaci, dominava e condizionava la vita civile e religiosa della città. De Roberto, ne "I Viceré", non si mostrò certo indulgente verso quanto accadeva dentro i chiostri del monastero che,"immenso, sontuoso, era agguagliato ai palazzi reali, a segno che c'erano le catene distese dinanzi al portone". I monaci vi abitarono sino al 1866; tre anni dopo esso venne assegnato al Comune e ospitò una caserma militare e vari istituti, ed ebbe così inizio un lungo periodo di guasti e di abbandono. Nel 1977 è stato ceduto all’università, che ne ha fatto la sede della facoltà di Lettere.

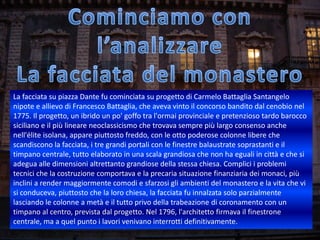

- 7. La facciata su piazza Dante fu cominciata su progetto di Carmelo Battaglia Santangelo nipote e allievo di Francesco Battaglia, che aveva vinto il concorso bandito dal cenobio nel 1775. Il progetto, un ibrido un po' goffo tra l'ormai provinciale e pretenzioso tardo barocco siciliano e il più lineare neoclassicismo che trovava sempre più largo consenso anche nell'élite isolana, appare piuttosto freddo, con le otto poderose colonne libere che scandiscono la facciata, i tre grandi portali con le finestre balaustrate soprastanti e il timpano centrale, tutto elaborato in una scala grandiosa che non ha eguali in città e che si adegua alle dimensioni altrettanto grandiose della stessa chiesa. Complici i problemi tecnici che la costruzione comportava e la precaria situazione finanziaria dei monaci, più inclini a render maggiormente comodi e sfarzosi gli ambienti del monastero e la vita che vi si conduceva, piuttosto che la loro chiesa, la facciata fu innalzata solo parzialmente lasciando le colonne a metà e il tutto privo della trabeazione di coronamento con un timpano al centro, prevista dal progetto. Nel 1796, l'architetto firmava il finestrone centrale, ma a quel punto i lavori venivano interrotti definitivamente.

- 8. Oggi i locali del museo, della biblioteca e del refettorio piccolo sono occupati dalle Biblioteche Riunite Civica ed Ursino Recupero. Nate a partire dalle collezioni librarie benedettine confiscate nel 1866 a cui si aggiunsero le biblioteche delle altre congregazioni religiose catanesi che formarono la biblioteca comunale nel 1869. Ampliate negli anni seguenti soprattutto con il lascito del Barone Antonio Ursino Recupero nel 1925 essa oggi possiede più di 200.000 volumi oltre a manoscritti, pergamene, foto, stampe e periodici. Le antiche sale del museo, unite assieme da grandi arcate mistilinee furono edificate per ospitare le vaste collezioni d'arte dei monaci, poi passate al demanio, con cui fu creato il primo nucleo del museo civico, e trasferite negli anni trenta del XX secolo a Castello Ursino. Oggi vi sono le sale di lettura della biblioteca. Il refettorio piccolo è di forma ovale e sormontato da un'alta volta adorna di stucchi, ma l'ambiente certamente più grandioso è la vasta sala della biblioteca, detta sala Vaccarini, in onore del suo architetto, che sulla porta principale porta la data 1733; rettangolare, su due piani, rischiarata da grandi finestre ovali, con le alte scaffalature e il ballatoio in legno scolpito, il pavimento napoletano in maiolica e la volta affrescata da Giovanni Battista Piparo con il trionfo delle scienze e delle arti la sala è rimasta immutata dal settecento anche nella disposizione dei volumi, divisi per facoltà.

- 9. L'area presbiteriale con l'abside è caratterizzata dal grande altare, dagli stalli lignei del coro scolpiti dal palermitano Nicolò Bagnasco e dal grande organo di Donato del Piano (1704-1785) in fondo all'abside. Questi lavorò per dodici anni (dal 1755 al 1767) a questo enorme strumento con 2916 canne in legno e lega di stagno, sei mantici, cinque tastiere e settantasei registri che poteva riprodurre qualsiasi strumento musicale ed essere suonato in contemporanea da tre organisti.Rimasto in funzione fino ai primi decenni del XX secolo, l'organo attraversò poi un periodo di totale abbandono, ulteriormente aggravato dai bombardamenti alleati del 1943, che danneggiarono la chiesa. Fu solo nel 1998 che con decreto ministeriale furono stanziati i fondi necessari al restauro, operato dalla ditta organaria Mascioni e rivelatosi fin dall'inizio molto difficile e lungo a causa tanto dell'incuria dell'uomo e dei saccheggi subiti, quanto dei materiali in cui era stato fatto lo strumento, facilmente degradabili.Gli interventi si protrassero fino al 2004 quando, rimontato nell'abside di San Nicola, tornò nuovamente a suonare dopo oltre cinquant'anni di silenzio.

- 10. Lo stemma benedettino che si trova all’interno del monastero, subito sopra l’entrata principale dalla parte interna rappresenta tre sfere e una stella all’estremità dello stemma e rappresenta la santissima trinità e la stella cadente.

- 12. PER RIGUARDARE LE IMMAGINI PREMERE IL PULSATE SOTTOSTANTE E SELEZIONARE IL PULSANTE VELOCE “GALLERIA” RITORNA ALLA SCELTA PRESENTAZIONE

- 13. La costruzione del noviziato che, come dice lo stesso nome, ospitava i novizi del monastero, per lo più appartenenti alle migliori famiglie aristocratiche catanesi e siciliane, fu cominciata da Francesco Battaglia che riprodusse specularmente l'impianto dei due chiostri esistenti con il corridoio affacciato sul chiostro e le stanze dei novizi allineate sulla facciata esterna, ma la costruzione del grande refettorio sull'altro lato del corridoio da parte del Vaccarini modificò profondamente questa primitiva concezione sacrificando la simmetria alla grandiosità e allo sfarzo. L'antirefettorio è una ampia sala rotonda da cui si accede ai due refettori ed alle cucine; decorato da massicce colonne tuscanine binate, che reggono una spessa trabeazione e da statue di putti e di personificazioni delle virtù in stucco, è sormontato da una grande cupola riportata solo nel 1981 al suo livello originario; era stata infatti rialzata di cinque metri per ospitare la Specola dell'osservatorio astrofisico. Il refettorio presenta una forma allungata, un rettangolo con due semicerchi alle due estremità, e una volta altissima illuminata da numerose finestre, che fanno sembrare questo grande ambiente più una chiesa che un refettorio. Lungo tutto il perimetro della sala corre una sorta di marciapiede (come lo definì Federico de Roberto) dove erano collocati i tavoli dove i monaci consumavano i pasti. L'ampia volta fu affrescata al centro da Giovanni Battista Piparo, con una Gloria di San Benedetto, unica decorazione pittorica sopravvissuta della sala che per il resto oggi, sede dell'aula Santo Mazzarino della facoltà di lettere e filosofia dell'almo studio catanese, appare uniformemente bianca.

- 14. Il chiostro del ‘700, quello di levante, è occupato da un folto giardino e circondato per intero di portici retti da pilastri ed archi a tutto sesto, con una terrazza continua soprastante. Essi furono inizialmente costruiti da Francesco Battaglia solo sul lato settentrionale a reggere il corridoio del Coro di notte al secondo piano. All'ingegnere Mario Musumeci furono affidati, nel XIX secolo, i lavori di completamento del chiostro di cui coprì con nuovi portici gli altri tre lati replicando quello esistente, risistemò i giardini e aggiunse al centro l'originale Caffeaos neogotico, decorato di maioliche variopinte.

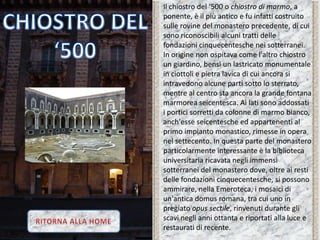

- 15. Il chiostro del ‘500 o chiostro di marmo, a ponente, è il più antico e fu infatti costruito sulle rovine del monastero precedente, di cui sono riconoscibili alcuni tratti delle fondazioni cinquecentesche nei sotterranei. In origine non ospitava come l'altro chiostro un giardino, bensì un lastricato monumentale in ciottoli e pietra lavica di cui ancora si intravedono alcune parti sotto lo sterrato, mentre al centro sta ancora la grande fontana marmorea seicentesca. Ai lati sono addossati i portici sorretti da colonne di marmo bianco, anch'esse seicentesche ed appartenenti al primo impianto monastico, rimesse in opera nel settecento. In questa parte del monastero particolarmente interessante è la biblioteca universitaria ricavata negli immensi sotterranei del monastero dove, oltre ai resti delle fondazioni cinquecentesche, si possono ammirare, nella Emeroteca, i mosaici di un'antica domus romana, tra cui uno in pregiato opus sectile, rinvenuti durante gli scavi negli anni ottanta e riportati alla luce e restaurati di recente.

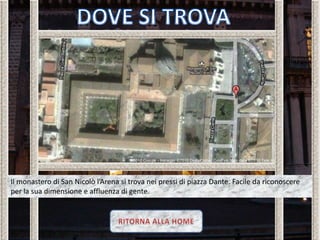

- 16. Il monastero di San Nicolò l’Arena si trova nei pressi di piazza Dante. Facile da riconoscere per la sua dimensione e affluenza di gente.

- 23. Il monastero di San Nicolò l'Arena, anche se incompleto, è per grandezza, inferiore solo a quello di Mafra in Portogallo. Per le sue ricchezze, per gli stretti legami con la nobiltà catanese, ma anche per la sua attività culturale, ebbe un ruolo rilevante, soprattutto nel '700. Ammirato dai viaggiatori, che ne ricordano l'ospitalità, le raccolte librarie e il fasto dei monaci, dominava e condizionava la vita civile e religiosa della città. De Roberto, ne "I Viceré", non si mostrò certo indulgente verso quanto accadeva dentro i chiostri del monastero che,"immenso, sontuoso, era agguagliato ai palazzi reali, a segno che c'erano le catene distese dinanzi al portone". I monaci vi abitarono sino al 1866; tre anni dopo esso venne assegnato al Comune e ospitò una caserma militare e vari istituti, ed ebbe così inizio un lungo periodo di guasti e di abbandono. Nel 1977 è stato ceduto all’università, che ne ha fatto la sede della facoltà di Lettere.

- 24. La facciata su piazza Dante fu cominciata su progetto di Carmelo Battaglia Santangelo nipote e allievo di Francesco Battaglia, che aveva vinto il concorso bandito dal cenobio nel 1775. Il progetto, un ibrido un po' goffo tra l'ormai provinciale e pretenzioso tardo barocco siciliano e il più lineare neoclassicismo che trovava sempre più largo consenso anche nell'élite isolana, appare piuttosto freddo, con le otto poderose colonne libere che scandiscono la facciata, i tre grandi portali con le finestre balaustrate soprastanti e il timpano centrale, tutto elaborato in una scala grandiosa che non ha eguali in città e che si adegua alle dimensioni altrettanto grandiose della stessa chiesa. Complici i problemi tecnici che la costruzione comportava e la precaria situazione finanziaria dei monaci, più inclini a render maggiormente comodi e sfarzosi gli ambienti del monastero e la vita che vi si conduceva, piuttosto che la loro chiesa, la facciata fu innalzata solo parzialmente lasciando le colonne a metà e il tutto privo della trabeazione di coronamento con un timpano al centro, prevista dal progetto. Nel 1796, l'architetto firmava il finestrone centrale, ma a quel punto i lavori venivano interrotti definitivamente.

- 25. Il chiostro del ‘500 o chiostro di marmo, a ponente, è il più antico e fu infatti costruito sulle rovine del monastero precedente, di cui sono riconoscibili alcuni tratti delle fondazioni cinquecentesche nei sotterranei. In origine non ospitava come l'altro chiostro un giardino, Il chiostro del ‘700,monumentale in ciottoli e pietra lavica di cui ancora circondato per bensì un lastricato quello di levante, è occupato da un folto giardino e si intravedono intero di portici retti sterrato, mentre al a tutto sta ancora una terrazza continua alcune parti sotto lo da pilastri ed archi centro sesto, con la grande fontana marmorea soprastante. Ai lati sono addossati i portici sorretti da colonne di marmo bianco, anch'esse seicentesca. Essi furono inizialmente costruiti da Francesco Battaglia solo sul lato settentrionale a reggere il corridoio delimpianto monastico, rimesse in opera nel seicentesche ed appartenenti al primo Coro di notte al secondo piano. All'ingegnere Mario Musumeci furono affidati, nel XIX secolo, i particolarmente interessantechiostro di cui coprì settecento. In questa parte del monastero lavori di completamento del è la biblioteca con nuovi portici gli altri tre lati replicando quello esistente, risistemò i giardini e aggiunse universitaria ricavata negli immensi sotterranei del monastero dove, oltre ai resti delle al centro l'originale Caffeaos neogotico, ammirare, nella Emeroteca, i mosaici di un'antica fondazioni cinquecentesche, si possono decorato di maioliche variopinte. domus romana, tra cui uno in pregiato opus sectile, rinvenuti durante gli scavi negli anni ottanta e riportati alla luce e restaurati di recente.

- 26. La costruzione del noviziato che, come dice lo stesso nome, ospitava i novizi del monastero, per lo più appartenenti alle migliori famiglie aristocratiche catanesi e siciliane, fu cominciata da Francesco Battaglia che riprodusse specularmente l'impianto dei due chiostri esistenti con il corridoio affacciato sul chiostro e le stanze dei novizi allineate sulla facciata esterna, ma la costruzione del grande refettorio sull'altro lato del corridoio da parte del Vaccarini modificò profondamente questa primitiva concezione sacrificando la simmetria alla grandiosità e allo sfarzo. L'antirefettorio è una ampia sala rotonda da cui si Lo stemma benedettino che si trova all’interno del monastero, subito sopra l’entrata accede ai due refettori ed alle cucine; decorato da massicce colonne tuscanine binate, che principale dalla parte interna rappresenta tre sfere e una stella all’estremità dello stemma reggono una spessa trabeazione e da statue di putti e di personificazioni delle virtù in e rappresenta la santissima trinità e la stella cadente. stucco, è sormontato da una grande cupola riportata solo nel 1981 al suo livello originario; era stata infatti rialzata di cinque metri per ospitare la Specola dell'osservatorio astrofisico. Il refettorio presenta una forma allungata, un rettangolo con due semicerchi alle due estremità, e una volta altissima illuminata da numerose finestre, che fanno sembrare questo grande ambiente più una chiesa che un refettorio. Lungo tutto il perimetro della sala corre una sorta di marciapiede (come lo definì Federico de Roberto) dove erano collocati i tavoli dove i monaci consumavano i pasti. L'ampia volta fu affrescata al centro da Giovanni Battista Piparo, con una Gloria di San Benedetto, unica decorazione pittorica sopravvissuta della sala che per il resto oggi, sede dell'aula Santo Mazzarino della facoltà di lettere e filosofia dell'almo studio catanese, appare uniformemente bianca.

- 27. L'area presbiteriale con l'abside è caratterizzata dal grande altare, dagli stalli dalle Oggi i locali del museo, della biblioteca e del refettorio piccolo sono occupatilignei del coro scolpiti dal Riunite Civica ed Ursino Recupero. Nate a organo di Donato del librarie Bibliotechepalermitano Nicolò Bagnasco e dal grande partire dalle collezioniPiano (1704- 1785) in fondo all'abside. Questi lavorò aggiunsero le biblioteche delle altre congregazioni benedettine confiscate nel 1866 a cui si per dodici anni (dal 1755 al 1767) a questo enorme strumento con 2916 canne in legno e lega di comunale nel 1869. Ampliate negli religiose catanesi che formarono la bibliotecastagno, sei mantici, cinque tastiere eanni settantasei registri che poteva riprodurre qualsiasi strumento musicale ed 1925 suonato seguenti soprattutto con il lascito del Barone Antonio Ursino Recupero nel essereessa oggi in contemporanea da tre organisti.Rimasto in funzione fino ai primi decenni e XX secolo, possiede più di 200.000 volumi oltre a manoscritti, pergamene, foto, stampedelperiodici. Le l'organo attraversò poi unite assieme da grandi arcate ulteriormente aggravato per antiche sale del museo,un periodo di totale abbandono,mistilinee furono edificatedai bombardamenti collezioni 1943, dei danneggiarono la chiesa. Fu solo nel 1998 creato il ospitare le vaste alleati del d'arte che monaci, poi passate al demanio, con cui fu che con decreto ministeriale furono stanziati i fondi necessari al restauro, operato dalla ditta primo nucleo del museo civico, e trasferite negli anni trenta del XX secolo a Castello Ursino. organaria Mascioni e lettura della biblioteca. Il refettorio piccolo è di forma ovale Oggi vi sono le sale dirivelatosi fin dall'inizio molto difficile e lungo a causa tanto e dell'incuria da un'alta volta adorna di stucchi, ma l'ambiente certamente più grandioso sormontatodell'uomo e dei saccheggi subiti, quanto dei materiali in cui era stato fatto loè strumento, della biblioteca, detta sala Vaccarini, protrassero suo al 2004 quando, la vasta salafacilmente degradabili.Gli interventi siin onore del fino architetto, che sulla rimontato nell'abside la data 1733; rettangolare, su due suonare dopo oltre grandi porta principale portadi San Nicola, tornò nuovamente a piani, rischiarata da cinquant'anni di silenzio. finestre ovali, con le alte scaffalature e il ballatoio in legno scolpito, il pavimento napoletano in maiolica e la volta affrescata da Giovanni Battista Piparo con il trionfo delle scienze e delle arti la sala è rimasta immutata dal settecento anche nella disposizione dei volumi, divisi per facoltà.