Locally Arif from Papua by their uniqueness

- 1. KEARIFAN LOKAL PADA SOSIOLOGI HUKUM

- 2. PENGERTIAN Kearifan lokal terdiri dari dua kata: “Kearifan” (wisdom) yang berarti kebijaksanaan dan “Lokal” yang berarti setempat. Sehingga secara umum dapat dipahami bahwa kearifan lokal adalah gagasangagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota-anggota masyarakatnya (Sartini, 2004). Menurut UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kearifan lokal didefinisikan sebagai nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

- 3. KESIMPULANNYA Kearifan lokal merupakan suatu filosofi dan pandangan hidup yang terwujud dalam berbagai bidang kehidupan seperti dalam tata nilai sosial dan ekonomi, arsitektur, kesehatan, tata lingkungan dan masih banyak lagi terapannya,

- 4. WUJUD Menurut Koentjaraningrat (1990: hal 5), kearifan lokal dapat terwujud kedalam: a. gagasan, ide, nilai, norma, peraturan b. Pola perilaku, kompleks aktivitas c. Artefak, kebudayaan, material dan benda hasil budaya Selain itu kearifan lokal dapat berwujud kedalam wujud nyata (tangible) dan tidak berwujud (intangible).

- 5. LANJUTAN.. Bentuk kearifan lokal yang berwujud nyata antara lain: a. Tekstual Seperti sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan dalam bentuk catatan tertulis seperti dalam kitab tradisional primbon, kalender dan prasi atau tulisan diatas daun lontar. b. Bangunan/arsitektur c. Benda cagar budaya/tradisional/karya seni Sedangkan kearifan lokal yang tidak berwujud misalnya petuah yang disampaikan secara verbal dan turun temurun yang dapat berupa nyanyian dan kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Melalui kearifan lokal yang tidak berwujud inilah, nilai-nilai sosial 10 disampaikan dari generasi ke generasi.

- 6. MANFAAT Kearifan lokal memiliki manfaat untuk: (i) Konservasi dan pelestarian sumberdaya alam, (ii) Mengembangkan sumber daya manusia, (iii) Pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dan (iv) Petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan

- 7. HUBUNGAN KEARIFAN LOKAL DENGAN BUDAYA Berdasarkan definisi yang telah didiskusikan sebelumnya, maka kearifan lokal dapat dikatakan merupakan pengetahuan yang dikembangkan oleh para leluhur dalam mensiasati lingkungan hidup di sekitar mereka. Pengetahuan tersebut muncul lewat cerita-cerita, legenda, nyanyian, ritual, atauran atau hukum setempat. Hal ini menjadikan pengetahuan yang dikembangkan tersbut adalah bagian dari budaya. Keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia melahirkan 15 berbagai kearifan lokal bagi tiap daerah. Di dalam kearifan lokal terkandung kearifan budaya lokal. Secara langsung atau tidak langsung, budaya memberikan pengaruh pada pembentukan kearifan lokal (Meliono, 2011).

- 8. Kearifan Lokal dalam Sistem Budaya kearifan lokal dalam sistem budaya Indonesia berwujud gagasan-gagasan, ide-ide, konsep, nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Keberagaman Agama Banyak kearifan lokal yang bersumber dari ajaran agama. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 dan UndangUndang (UU) Nomor 5 tahun 1969, terdapat 6 (enam) agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia dan 1 (satu) kepercayaan lainnya, yaitu: 1. Agama Islam 2. Agama Kristen 3. Agama Katolik 4. Agama Hindu 5. Agama Budha 6. Agama Khonghucu 7.

- 9. Keberagaman agama bila dilihat menurut Pulau-Pulau 21 Utama menunjukkan adanya kemiripan pola proporsi pemeluk agama kecuali untuk Pulau Bali dan Nusa Tenggara serta Pulau Maluku dan Papua (lihat Gambar 4.2).

- 10. Pada hakikatnya semua agama mengajarkan kebaikan dan menyeru pada pengikutnya untuk saling hormat menghormati antar beda agama dan saling menjaga hubungan sesama manusia. Salah satu contoh kearifan lokal yang bersumber dari ajaran agama adalah sikap tolerasi yang mewujudkan terjadinya kerukunan umat beragama. Dalam agama Islam dikenal istilah Tasamuh atau toleransi yang dibedakan atas 2 macam yaitu: (i) toleransi terhadap sesama muslim dan (ii) toleransi terhadap non muslim. Toleransi dalam Islam adalah sebatas menghargai dan menghormat pemeluk agama lain. Selain itu juga tidak boleh saling memaksa untuk mengikuti suatu agama.

- 11. Selain memiliki keberagaman agama, Indonesia juga memiliki keberagaman suku/etnis. Keberagaman suku/etnis dapat menjadi kekuatan dan peluang namun juga dapat memicu konflik/perpecahan. Menurut PODES 2014, berikut adalah persentase desa dengan keberadaan suku/etnis yang ada. Keberagaman Suku/Etnis Terdapat sekitar 250 etnis/suku yang ada di Indonesia. Berikut adalah jenis-jenis suku yang ada di Indonesia: 1. Nanggroe Aceh Darussalam: Aceh, Alas, Gayo, Kluet, Simelu, Singkil, Tamiang, Ulu. 2. Sumatera Utara: Karo, Nias, Simalungun, Mandailing, Dairi, Toba, Melayu, PakPak, Maya-Maya. 3. Sumatera Barat: Minangkabau, Mentawai, Melayu, Guci, Jambak. 4. Riau: Melayu, Siak, Rokan, Kampar, Kuantum Akit, Talang Manuk, Bonai, Sakai, Anak Dalam, Hutan, Laut. 5. Kepulauan Riau: Melayu, Laut 6. Bangka Belitung: Melayu 71.78% (58992) 28.22% (23198) Beberapa Suku/Etnis Satu Suku/Etnis 27 7. Jambi: Batin, Kerinci, Penghulu, Pewdah, Melayu, Kubu, Bajau. 8. Sumatera Selatan: Palembang, Melayu, Ogan, Pasemah, Komering, Ranau Kisam, Kubu, Rawas, Rejang, Lematang, Koto, Agam. 9. Bengkulu: Melayu, Rejang, Lebong, Enggano, Sekah, Serawai, Pekal, Kaur, Lembak. 10. Lampung: Lampung, Melayu, Semendo, Pasemah, Rawas, Pubian, Sungkai, Sepucih. 11. DKI Jakarta: Betawi 12. Banten: Banten

- 12. 13. Jawa Barat: Sunda, Badui 14. Jawa Tengah: Jawa, Karimun, Samin, Kangean 15. D.I.Yogyakarta: Jawa 1 6. Jawa Timur: Jawa, Madura, Tengger, Osing 17. Bali: Bali, Jawa, Madura 18. NTB: Bali, Sasak, Bima, Sumbawa, Mbojo, Dompu, Tarlawi, Lombok 19. NTT: Alor, Solor, Rote, Sawu, Sumba, Flores, Belu, Bima 20. Kalimantan Barat: Melayu, Dayak (Iban Embaluh, Punan, Kayan, Kantuk, Embaloh, Bugan,Bukat), Manyuke 21. Kalimantan Tengah: Melayu, Dayak (Medang, Basap, Tunjung, Bahau, Kenyah, Penihing, Benuaq), Banjar, Kutai, Ngaju, Lawangan, Maayan, Murut, Kapuas 22. Kalimantan Timur: Melayu, Dayak (Bukupai, Lawangan, Dusun, Ngaju, Maayan) 23. Kalimantan Selatan: Melayu, Banjar, Dayak, Aba 28 24. Sulawesi Selatan: Bugis, Makasar, Toraja, Mandar 25. Sulawesi Tenggara: Muna, Buton, Totaja, Tolaki, Kabaena, Moronehe, Kulisusu, Wolio 26. Sulawesi Tengah: Kaili, Tomini, Toli-Toli, Buol, Kulawi, Balantak, Banggai, Lore 27. Sulawesi Utara: Bolaang-Mongondow, Minahasa, Sangir, Talaud, Siau, Bantik 28. Gorontalo: Gorontalo 29. Maluku: Ambon, Kei, Tanimbar, Seram, Saparua, Aru, Kisar 30. Maluku Utara: Ternate, Morotai, Sula, Taliabu, Bacan, Galela 31. Papua Barat: Waigeo, Misool, Salawati, Bintuni, Bacanca 32. Papua Tengah: Yapen, Biak, Mamika, Numfoor 33. Papua Timur: Sentani, Asmat, Dani, Senggi Suku/etnis Jawa merupakan kelompok suku bangsa yang terbesar dengan populasi sebanyak 95,2 juta jiwa atau sekitar 40,2 persen dari total penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010.

- 13. KEBERAGAMAN BAHASA Selain memiliki keberagaman dalam agama dan suku/etnis, Bangsa Indonesia juga memiliki keanekaragaman bahasa. Seiring 29 dengan keberagaman suku/etnis, maka bahasa yang berkembang pun banyak, terdapat sekitar 250 bahasa yang ada di Indonesia. Tabel 5 menunjukkan persentase desa menurut jenis bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Terdapat desa yang memiliki komposisi warga sangat beragam sehingga bahasa yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari ada beberapa. Namun, ada juga desa-desa yang komposisi warganya relatif homogen sehingga hanya menggunakan satu bahasa dalam komunikasi sehari-hari.

- 14. Apabila dilihat dari keberagaman bahasa komunikasi yang digunakan dalam sehari-hari, maka mayoritas desa di Indonesia, yaitu sebanyak 67,1 persen desa yang warganya menggunakan beberapa bahasa. Menurut hasil Sensus Penduduk 2010, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi seharihari hanya dilakukan oleh mayoritas penduduk di 5 (lima) provinsi yaitu DKI Jakarta (90,7 persen), Papua Barat (69,7 persen), 67.06% (55118) 32.94% (27072) Beberapa Bahasa Satu Bahasa 30 Kepulauan Riau (58,7 persen), Sumatera Utara (55,6 persen), dan Kalimantan Timur (53,5 persen). Sementara itu, penduduk di 28 provinsi lainnya mayoritas menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa sehari-hari. Hal ini terlihat antara lain di Provinsi Maluku (99,3 persen), Sulawesi Utara (99,1 persen), Jawa Tengah (98,0 persen), Maluku Utara (97,6 persen), dan Sumatera Selatan (97,4 persen). Apabila dilihat secara terpisah, penggunaan bahasa di rumah maupun dalam pergaulan di luar rumah (tempat bekerja/sekolah/lingkungan), maka terlihat bahwa secara umum, mayoritas penduduk menggunakan bahasa daerah. Analisis tersebut didasarkan pada data SUSENAS MSBP tahun 2015.

- 15. Berdasarkan Gambar 4.8 dapat dilihat bahwa bahasa yang paling sering digunakan oleh penduduk di rumah adalah Bahasa Daerah, yaitu sebesar 68,72 persen penduduk. Sebaliknya, bahasa yang sangat jarang digunakan adalah Bahasa Asing, yaitu hanya digunakan oleh sebesar 0,21 persen penduduk Berdasarkan Gambar 4.9 dapat dilihat bahwa bahasa yang paling sering digunakan oleh penduduk dalam pergaulan (Tempat Bekerja/Sekolah/Lingkungan) adalah Bahasa Daerah, yaitu digunakan oleh sebesar 58,95 persen penduduk. Sebaliknya, bahasa yang sangat jarang digunakan adalah Bahasa Asing, yaitu hanya digunakan oleh sebesar 0,09 persen penduduk. Dengan demikian, secara umum baik di rumah maupun dalam pergaulan, penduduk mayoritas menggunakan bahasa daerah.

- 16. Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Budaya Masyarakat Keberagaman agama, suku/etnis, bahasa menciptakan keberagaman dalam budaya. Keberagaman ini merupakan warisan dari leluhur dan nenek moyang sejak dahulu kala. Terdapat nilai-nilai kearifan lokal yang terkandung dalam warisan budaya ini. Penduduk dalam menjaga nilai-nilai kearifan lokal dapat dipertahankan melalui kepedulian dan kemauan untuk melestarikan warisan budaya. Hal ini dapat tercermin dalam status kunjungan penduduk ke tempat- tempat peninggalan sejarah/ warisan budaya seperti: candi, museum, benteng, gua bersejarah, rumah adat, dll. Berikut adalah tabel jumlah penduduk menurut status kunjungan ke tempat-tempat peninggalan sejarah/ warisan budaya. Berdasarkan hasil olah SUSENAS MSBP 2015 pada Tabel 9, terlihat bahwa mayoritas penduduk Indonesia tidak pernah menonton pertunjukan/ pameran seni budaya dalam 3 (tiga) bulan terakhir, yaitu sebesar 70,2 persen penduduk.

- 17. Gambar 4.13. Persentase Penduduk yang Pernah Menonton Pertunjukan Seni menurut Jenis Pertunjukan atau Pameran Seni Di samping melalui kunjungan ke tempat warisan budaya dan melihat pertunjukan/ pameran seni, kepedulian penduduk dalam 23,23% 76,77% Menonton Tidak Pernah Menonton 37,34% 61,75% 8,33% 0,83% 0,43% 2,98% 14,75% Tari Tradisional Indonesia Seni Musik/ Suara Seni Teater/ Pedalangan Seni Lukis Seni Patung Seni Kerajinan/ Kriya Lainnya 35 menjaga warisan budaya dan nilai-nilai budaya dapat tercermin dalam kegiatan penggunaan busana daerah/tradisional.

- 18. Kearifan Lokal dalam Sistem Sosial Keamanan Sosial sebagai Wujud Kearifan Lokal Kearifan lokal juga dapat ditemukan dalam sistem sosial masyarakat Indonesia. Sistem sosial adalah suatu sistem dari sekumpulan tindakan yang dibentuk dari adanya interaksi sosial antara individu yang selalu tumbuh dan berkembang. Terbentuknya sistem sosial ini bukannya terbentuk dengan sendirinya begitu saja melainkan lahir karena adanya satu penilaian umum yang menjadi kesepakatan masyarakat. Biasanya penilaian umum ini memiliki satu standar penilaian yang lebih dikenal sebagai norma sosial. Sistem sosial yang baik, tercermin dari adanya kehidupan sosial bermasyarakat yang aman, damai, dan rukun. Apabila dilihat dari data PODES 2014 mengenai jumlah dan persentase desa yang terdapat perkelahian massal, dapat disimpulkan bahwa sistem sosial masyarakat Indonesia sudah bagus. Hal ini terlihat dari persentase desa tidak pernah terjadi perkelahian massal sebesar 96,6 persen. Sedangkan desa yang di dalamnya pernah terjadi perkelahian massal hanya sebesar 3,4 persen (Gambar 4.19).

- 19. Pada desa yang pernah terjadi perkelahian massal, dapat dianalisis jenis perkelahiannya, yaitu: perkelahian antar kelompok masyarakat, kelompok masyarakat antar desa/kelurahan, dan antar suku. Jumlah kejadian perkelahian selama setahun terakhir, paling banyak adalah perkelahian antar kelompok masyarakat, yaitu sebanyak 2.012 kejadian. Justru kejadian perkelahian antar suku hanya sedikit, yaitu hanya sebanyak 96 kejadian. Hal ini menunjukkan bahwa, adanya gesekan dalam kehidupan sosial 3.38% (2779) 96.62% (79411) Ada Tidak 41 masyarakat cenderung dipicu oleh perbedaan kepentingan kelompok, bukan karena perbedaan suku/ etnis.

- 20. Ditinjau dari motif atau penyebab perkelahian antar kelompok masyarakat dan antar desa dalam setahun terakhir, diperoleh informasi bahwa penyebab paling banyak adalah keramaian. Faktor keramaian menyebabkan tiap individu cenderung tidak memperoleh kenyamanan, sehingga mudah tersulut emosi dan meningkatkan peluang terjadinya perkelahian massal antar kelompok masyarakat, maupun antar desa. Gotong Royong sebagai Wujud Kearifan Lokal Wujud kearifan lokal dalam sistem sosial tercermin pada budaya kebersamaan, kepedulian, kekeluargaan, dan gotong royong. Keikutsertaan warga/ penduduk dalam pertemuan/ rapat yang diadakan di lingkungan sekitar juga merupakan wujud kearifan lokal. Pada Gambar 4.25. (diolah dari SUSENAS MSBP 2015) terlihat bahwa mayoritas penduduk tidak atau belum pernah mengikuti pertemuan/rapat yang diadakan di lingkungan sekitar (RT/RW/dusun/ desa) dalam setahun terakhir.

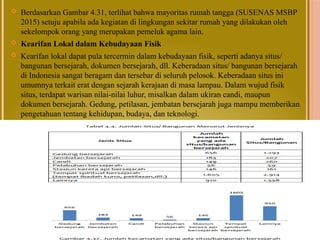

- 21. Toleransi dan Kepedulian sebagai Wujud Kearifan Lokal Toleransi atau sikap tepa selira yaitu sikap dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang orang lain lakukan. Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan karena manusia adalah makhluk sosial dan agar tercipta kerukunan hidup. Toleransi merupakan wujud kearifan lokal masyarakat Indonesia. Untuk melihat aspek toleransi, dapat kita analisis melalui sikap masyarakat terhadap adanya perbedaan suku bangsa. 41,70% 45,07% 13,23% Iya Tidak Tidak ada kegiatan 49 Berdasarkan Gambar 4.30, terlihat bahwa mayoritas rumah tangga (SUSENAS MSBP 2015) setuju apabila ada kegiatan di lingkungan sekitar rumah yang dilakukan oleh sekelompok orang dari suku bangsa lain. Hal ini mengindikasikan adanya toleransi yang tinggi terhadap keberagaman suku/ etnis.

- 22. Berdasarkan Gambar 4.31, terlihat bahwa mayoritas rumah tangga (SUSENAS MSBP 2015) setuju apabila ada kegiatan di lingkungan sekitar rumah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merupakan pemeluk agama lain. Kearifan Lokal dalam Kebudayaan Fisik Kearifan lokal dapat pula tercermin dalam kebudayaan fisik, seperti adanya situs/ bangunan bersejarah, dokumen bersejarah, dll. Keberadaan situs/ bangunan bersejarah di Indonesia sangat beragam dan tersebar di seluruh pelosok. Keberadaan situs ini umumnya terkait erat dengan sejarah kerajaan di masa lampau. Dalam wujud fisik situs, terdapat warisan nilai-nilai luhur, misalkan dalam ukiran candi, maupun dokumen bersejarah. Gedung, petilasan, jembatan bersejarah juga mampu memberikan pengetahuan tentang kehidupan, budaya, dan teknologi.